”マイナー”精神を失わないままに”メジャー”で活躍する数少ない鬼才、古屋兎丸の自伝的作品「1985年のソドム」

鬼才・古屋兎丸の「青の時代」

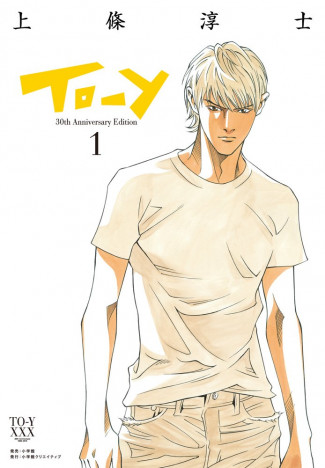

こうした当時のアンダーグラウンドのロックシーンの熱気をリアルタイムで描いた漫画作品に、上條淳士の『To-y』や江口寿史の『エイジ』などがあるが、くだんの「1985年」から35年経った“いま”(※)の視点で、“あの頃”を振り返った名作もある。古屋兎丸の自伝的作品「1985年のソドム」だ。

※「1985年のソドム」の初出は2020年。

主人公は、八王子で両親とともに暮らしている少年・降矢剛志。山に囲まれた長閑な町で育った彼だったが、中学生になった頃には、その山々が、自らを閉じ込めているような妄想にとらわれることになる。

そんな彼は、江口寿史のコミックを愛読し、YMO(やイギリスのニューロマンティック)の音楽に惹かれ、また、自分でも漫画やイラスト、油絵などの創作を始めてはいたものの、具体的に何を表現すべきなのかはまだわかっていなかった。

やがて吉祥寺の高校に進学した降矢は、ひょんなことから美術の予備校にも通うようになり、そこで出会った2人の女性の導きで、生まれて初めて新宿のライブハウスを訪れることになる。

「なんだ…これ…すごい…すごい…。そこは新天地だった。(中略)気がつけばメチャクチャ暴れてて、あちこち踏まれて、それでも暴れまくって、しばらくの間、放心状態だった」(「1985年のソドム」より)

この時、降矢が観たのは(タイトルにもある)「ソドム」のライブである。カリスマ的なボーカリスト・ZAZIE率いるソドムは、1981年結成、ハードコアパンク、ゴシックパンク(ポジティブパンク)、ニューウェーブ、ハウスと、その時々で異なる音楽性を示しながら、日本のアンダーグラウンドのロックシーンを牽引し続けてきたバンドの1つだ(おそらく降矢が観た時のソドムは、ゴシックパンクないしニューウェーブのバンドだったろう)。

ソドムのライブに圧倒された降矢は、同系統のバンド(AUTO-MOD、G-Schmitt、マダム・エドワルダなど)のライブにも足を運ぶようになるが、やがて、ロックと隣接する表現ジャンルである地下演劇の世界でも衝撃的な出会いを果たすことになる。「東京グランギニョル」の『ライチ・光クラブ』だ。そう、後に古屋兎丸が漫画化することになる、飴屋法水演出の伝説の残酷劇である。

「自分の力」を信じて表現すること。

「東京グランギニョル」の舞台を観た後で改めて降矢はこう思う。「僕もなにか表現したい」と。

その後――1988年、美大生になっていた降矢は、いまだ「自分の表現を模索し」続けていたが、さまざまなアンダーグラウンドの表現に触れて“憑き物”が落ちたのか、かつてのように、八王子の山々に閉じ込められているような感覚はなくなっていた。降矢はいう。「僕がしてることは誰かの真似かもしれない。まだ誰の心にも響かないことかもしれない。(中略)でも確かに今僕は表現できてる。自分の力を信じて、表現できてるんだ」

凄い作品だと思う。本作が、ゴシックパンクやグランギニョル(恐怖演劇)の魅力を描きながら、それほど暗い物語になっていないのは、このラストの主人公の心情が清々しく、前向きなものだからだろう。また、そんな彼が常に「自分の力を信じ」られたのは、当時勢いを持っていたアンダーグラウンドの表現者たちの力を、ポジティブなものとして素直に受け止めることができたからだろう。

そして、このことは、古屋兎丸の他の作品を読み解くうえでも重要な手がかりを与えてくれるはずだ。「偉大なもの、革命的なものは、ただマイナーなものだけである」というドゥルーズ=ガタリの有名な言葉を引くまでもなく、古屋兎丸という漫画家は、「ガロ」でデビューした頃の“マイナー”魂を失わないまま、いまなお数多くのメジャーな媒体で新たな表現を模索し続けている。それは本稿の冒頭で私が述べたインディーズの精神そのものであり(じっさい、「1985年のソドム」が最初に刊行されたのは、自主制作の同人誌としてであった)、そんなPUNKな才能は、80年代はもちろん、現在の漫画界をざっと見回してみても、それほど多くは存在していないのではあるまいか。

なお、本作は、先ごろ太田出版より刊行された同名の作品集に収録されているので、興味を持たれた方はぜひ読まれたい。

※本稿で引用した漫画の台詞は、原文の一部にこちらで句読点を打ったものです。(筆者)