「マンガとゴシック」第8回:丸尾末広と「独身者機械」——初期エログロナンセンス作品から最高傑作『パノラマ島綺譚』まで

「叙情」を拒むスエヒリスム——万引きから引用へ

前回連載で扱った日野日出志が「怪奇と叙情」を自ら謳ったのに対し、同じ「ガロ系」でも丸尾末広のマンガになると60、70年代的な叙情はなく、安易な感傷主義の一切が否定される。それはエロ劇画誌を主な活動場所にしていた初期作にとりわけ顕著で、セックスが描写されながらもそれは完全にモノとしての扱いである。性と暴力の向こう側に「愛死(リーベストート)」を見ようとする、上村一夫や石井隆のロマン派劇画とは明らかに一線を画した不毛さと冷徹さである。高畠華宵の抒情画を月岡芳年の無残絵で辱めたような、その美しくもデカダンな描線。人間は単に弄ぶための玩具であり、犯され、虐げられ、笑いのめされ、破壊され、死に絶える。そこにはメッセージも救済もエレジーもない——ぺんぺん草も生えない性と暴力の廃墟に響き渡るのは、作者の乾いた哄笑だけである。

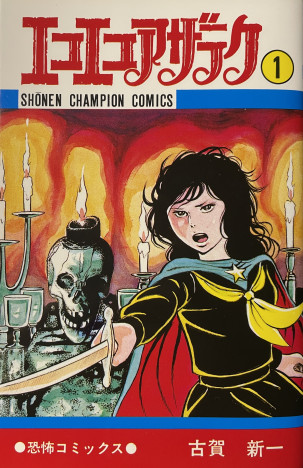

読者が感情移入のしようがない理由は、物語のハードコア・パンク的な短さもさることながら、よく指摘されるように丸尾マンガがほとんど引用とパスティーシュから成り立つ、閉鎖した小宇宙であることも大きい。エモーションを掻き立てるような物語を構築することをあらかじめ拒むかのように、夥しい引用・剽窃が前景化することで局部的な異常発達をきたし、奇形化・断片化した引用たちが自立して物語のパースペクティヴを散逸させる【図1】。このあたりは「もう一人のスエヒロ」こと種村季弘が「誰でもない人の盗癖について」(『断片からの世界』所収)というテクストで、デビュー前の丸尾の万引き常習癖(どこまで本当なのか?)を、マンガ家になったのちの引用癖に結びつける議論をしていて遺漏がない。

「丸尾天国」というファンサイトでは、この過剰なまでの「引用」を「スエヒリスム[Suehirisme]」と術語化し、以下のように定義していた。「今世紀初頭に起きたマルオ革新運動。主流派意見であるマルオ=エログロ論を否定し、あくまでマルオの対象との硬質的な距離感、オブジェクティヴな精神に光りを当てた。 「スエヒロ」とは遠心的に拡がって行く事の意であり、転じて、あらゆる対象に向かって発展的にリンクしていく事を指す。」

マニエリスムの定義そのものとも言えるが、「マンガとゴシック」連載だからひとまず置いておく。血しぶき、ハミ出る内臓、飛び散る精液といった生温かい丸尾印スプラッター描写に気を取られず、むしろその奥底に作者の冷たい精神の荒涼——「硬質的な距離感」、「オブジェクティヴな精神」——を見抜いたのは卓見で、これは明らかに「独身者機械(マシン・セリバテール)」という観念を念頭に置いていると思われる。

クリストファー・リーやベラ・ルゴシといった昔日の怪奇映画スター、道化にメデューサ、西洋絵画の部分などがコラージュされる。コラージュとは丸尾マンガの「引用」にもあてはまる方法論であり、彼が横尾忠則の隣人であることを物語る。中央と右上に配された目玉は、ダリ~水木しげる~きゃりーぱみゅぱみゅに継承されるシュルレアリストの紋章である。

出典:https://natalie.mu/comic/pp/maruo_paraiso/page/3

呪われた独身者——東京グランギニョル、ザ・スターリンとの関わりから

「独身者機械」とは、フランスのシュルレアリストのミシェル・カルージュが提唱した概念で、異性との交感不可能性からくる、一種のオナニズム精神である。妊娠とセックスが結びつくことはなく、何も生み出さない不毛なる永久運動が美徳とされる。愛のあるウェットなセックスを拒絶し、ハードドライな機械的運動に置き換える精神の働きだとも言える——つまり我々がセックスを「ピストン運動」と呼ぶとき、そこには小さな「独身者機械」がひょこりと顔をのぞかせているのである。

カルージュがこの概念をマルセル・デュシャンの「彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも」、通称「大ガラス」から着想したことは示唆に富む。いわばガラス越しに見た女体への渇望なのであるが、その女体には見る者の顔もまたガラス上に反射して二重に映し出されている。それゆえ独身者はナルシシズム、もっと言えば「不能」のテーマとも隣接している。人形愛、鉱物愛、マシン・フェティッシュなど含め、カルージュは独身者機械を「精神の屈折光学作用」と呼んだ。

これを踏まえて、単行本としてのデビュー作『薔薇色ノ怪物』(青林堂、1982年)を眺めてみよう。巻頭を飾る「カリガリ博士復活」では丸尾の偏愛するドイツ表現主義映画『カリガリ博士』がパスティーシュの対象にされるが、眠り男に寝込みを襲われる少女が興味深いセリフを放つ——「あなたはそうして興奮してるのね きっと不能者なのでしょう」。ここで早くも「不能」のテーマが露骨に言及される。「僕らの眼球譚」では覗きとオナニー、「最モ痛イ遊戯」では虫眼鏡(光学レンズはホフマン『砂男』以来の独身者必須アイテムである)で太陽光を一点に集めて、少女の肛門を焼き焦がす少年ギャングが出てきたりと、明らかに独身者機械のモチーフが蝟集していることが分かる。ちなみに丸尾には「あらかじめ不能の恋人達」(『DDT——僕、耳なし芳一です』青林工藝社、1999年所収)という、そのままなタイトルの作品さえ存在する。

以上から丸尾作品を独身者機械の系譜に位置付けられるとすると、マンガを越えたより巨大な文化圏が見えてくる。それは彼が若かりし頃に参加していた東京グランギニョルとの関わりである。飴屋法水によって1983年に旗揚げされたこの演劇集団は、「マーキュロ」、「ガラチア帝都物語」、「ライチ光クラブ」、「ワルプルギス」の四作品を残して僅か二年ほどで解散したが、伝説的な存在として今も語り継がれている。ここに役者やポスター描きとして参加していたのが、他ならぬ丸尾であった【図2】。

伝えられる所によれば、その演劇はグロテスクと耽美、エロチックと無機質という一見相反する要素を衝突させるショッキングなものであったという。唐十郎の状況劇場で1979年から5年ほど音響を担当していた飴屋であったが、60年代アングラ演劇の熱苦しい「情念」は一切引きずることはなかった。『BRUTUS』(1986年10月15日号)のインタヴューでは、「唐さんの芝居は生っぽくて熱い人間ドラマ。好きだけど、違和感も随分あった」と答えている。それは飴屋がPILやSPKといった、無機質で荒涼としたインダストリアル・ノイズ/ポストパンク系サウンドを好んで使ったことからも裏付けられる。

つまり丸尾末広は、明らかに飴屋法水と独身者(セリバ)の精神において双生児である——人間をモノとみなし、しめっぽい情念の入り込む余地のないマシナリーな精神。人間と人間の熱い精神の交流を否定するこの立場は、丸尾との交友で知られるザ・スターリンにも共通するものだ。フロントマンの遠藤ミチロウは「ディスコミュニケーション」を標榜し、コミュニケーションを求めてライヴに来る若者に対して「そんな奴らはいらない」「触れ合いなど必要ない」と冷や水を浴びせかけていた(あるファンは「スターリンのライヴに行くと一人になれた」と語っている)。丸尾がジャケット・アートを担当したアルバム『虫』とは、端的に「無視=ディスコミュニケーション」のことであった。早見純の傑作鬼畜マンガ集『地獄のコミュニケーション』(太田出版)とも共振する感性がここにはある。

とにかく、初期丸尾作品に顕著な「独身者機械」としての性格は、同時代の飴屋法水、遠藤ミチロウとも共有されるものだったことを強調したい。付け加えれば、セックス・ピストルズ/PILのジョン・ライドンが丸尾末広と同じ1956年生まれで、ともに無機質なユーモアと独身者的なアイロニーを見せていることは、単なる偶然ではないように思える。ゴダーディアンにして粋でいなせな岡崎京子と菊地成孔が、同じ1963年生まれという事実だけで立派な世代反映論が書けてしまうように、これは無視できない生年の一致なのである。

風景庭園と目玉の快楽ーー『パノラマ島綺譚』をめぐって

さて、2000年に刊行された『笑う吸血鬼』(秋田書店)を分水嶺にして、丸尾は単行本一冊で完結するようなストーリーマンガにシフトしていく(より正確には1993年に『ガロ』に連載された「無抵抗都市」をもって丸尾のストーリーへの傾斜が始まる)。『薔薇色ノ怪物』から『新ナショナルキッド』まで見られた、ハードコア・パンクなエログロナンセンス短編(はっきり言ってゲテモノ)はここから鳴りを潜めていき、マンガ家としてより高みを目指す、「壮大への渇仰」(L・クローネンバーガー)のようなものが感じられてくる。

とはいえ、以降の作品にも独身者機械の呪いは刻印されている。それが最も顕著なのが、長い沈黙期間を経て発表された最高傑作の呼び声高い『パノラマ島綺譚』(原作:江戸川乱歩)である。E・A・ポーの「アルンハイムの地所」と「ランダーの別荘」を基にしたユートピアもので、三文小説家の人見広介は、自分にそっくりの富豪・菰田源三郎の訃報を耳にし、蘇った死体として菰田になりすますことを決意。そして莫大な財産を蕩尽して、沖の島と呼ばれる孤島を人工のユートピアに変えていく。筋としてはそれだけであり、この作品の中心となるのはそのユートピアの途方もない風景描写である。

このマンガのもつポテンシャルは、マンガ史(なんなら文学史)の知識だけでは到底測りえない深度であることをまず言っておかねばならない。つまり「風景庭園」という、18世紀イギリスに誕生した特殊な庭のことを知っているかどうかで、大分読みの深さが変わる。

18世紀に隆盛を極めたフランスのヴェルサイユ宮殿の庭の幾何学的パターンは、庭がそのまま一つの世界をあらわしていたという意味で「閉ざされた庭」の伝統につらなるユートピアであった。しかしそれに反旗を翻すように、英国ではランドスケープ・ガーデンすなわち「風景庭園」が誕生した。トピアリー(幾何学的な形に刈り込んだ植木)などで自然を飼い慣らしたフランス式庭園に対し、イギリス式庭園は荒涼たる自然(垂直に屹立し見る者を圧倒する滝や崖)をそのまま庭に組み込んで、突兀峩々たる崇高美を愉しんだ。

さらにモードの異なるいくつかの世界建築(ゴシック建築と中国の塔とエジプトのピラミッドなど)をグロテスクに混在させ、さながら「野外の驚異博物館」(バルトルシャイティス)の様相を呈したという。ようは落ち着かせることより、驚かせることに時代のテイストが移ったのだ。直線は忌み嫌われ、道はうねりくねる曲線で、庭を歩く者は蛇行を余儀なくされる。その結果風景はめまぐるしく変わり、複雑さ・多様性・変化・驚愕がことほがれた——つまり風景庭園は、現代のテーマパークの先駆けであった【図3】。この風景庭園がそっくりそのまま再現されているのが『パノラマ島綺譚』なのである。

また、乱歩原作にある以下の一文も、風景庭園の何たるかを余すところなく伝えている。「彼の唯一の夢想は、音楽家が楽器によって、画家がカンヴァスと絵具によって、詩人が文字によって、様々の芸術を創造すると同じ様に、この大自然の、山川草木を材料として……途方もなく大きな一つの芸術を創作することでありました」。

18世紀の造園家もまた、詩人や画家に形容されることが多かった。絵のように、詩のように、庭を「コンポーズ」するという意味で、造園家は自然を一枚の「絵」のごとく人造変幻させる存在だった。それゆえ丸尾版『パノラマ島綺譚』の最後の一ページが、額縁に覆われて一枚の「絵」になっていることは象徴的である。

イギリス式庭園の造園家は、自然を「絵」という人工物に変える独身者機械であった。イタリアの風光明媚(クロード・ロランの世界)をそのまま庭に実現した「理想の風景(ideal landscape)」は、「観念の風景」とも訳せる極めて人工的な世界なのだから。丸尾末広がとにかく描きたかったのは、この「イデアとしての庭」、18世紀英国の独身者たちが庭に実現させた変転めまぐるしい人工風景ではなかったか? 同じ原作に基づいていながら、上村一夫が「パノラマ島奇談」(『江戸川乱歩妖美劇画館 vol.Ⅰ』所収)で中心的に描いたのが、広介と千代子の男女関係であったことを考えると話が早い。「今のあたしは以前にもましてあなたに引かれている……なぜ?……なぜ?」という原作にない千代子の台詞に、『同棲時代』で知られるこのマンガ家がいかに人工性とは無縁の、男女の心の機微を熟知していた人か痛感させられる。

丸尾の描くパノラマ島のスペクタクルは我々を圧倒するが、ここにあるのは「活気に満ちた目と、生殖能力を奪われた性器との結託」(高山宏)である。この島の独身者性を象徴しているのは、海底トンネルの「ガラス越しに」見る人魚の裸体かもしれないが、それ以上に自己言及的なのは機械だけでできた「黒怪物の森」である【図4】。丸尾版では「何を作るための機械でしょう?」という千代子の問いに、広介は「何も生産しない夢の機械だ」と答える。いわば島自体がピストン運動しているというか、端的にオナニーに耽っているのである。これは崩壊した国会議事堂から東京タワーの倍の高さの巨大男根がそそり立ち、血のように真っ赤な夕陽を浴びながらビクンビクンと脈動し、迸った大量の精液で小笠原諸島を壊滅させる(!)という平岡正明『韃靼人ふうのきんたまのにぎりかた』(仮面社)のシャルル・フーリエ的誇大妄想の独身者機械ぶりと重なる——その男根の荒唐無稽なまでの巨大さは、あらかじめ女陰に挿入することが不可能な哀しい玩具である(丸尾の蔵書には平岡が編集した『血と薔薇』四号があったことを付言しておく)。

「電気蟻」(『パラノイア・スター』収録)でけたたましいインダストリアル・ノイズをあげる暗黒の工場地帯を、この黒怪物の森のオナニー・マシーンに重ねてもよいだろう。クローネンバーグの『ビデオドローム』の影響が濃厚な「電気蟻」では、TVが以下のように童貞の浪人生を挑発する。「ナンニモデキナイ シタクナイ!! SEXダケハヤリタイ 人間ガキライダ! 機械ガ好キダ!! 機械ニナリタイダロウ!?」。独身者機械の病理的なパラドックスをほとんど説明しおおせている。

以上から、丸尾の初期エログロナンセンス作品と『パノラマ島』は実のところ独身者機械という裏テーマで通底していることが判明したかと思う。最後に、詩人の高橋睦郎が『パラノイア・スター』に寄せた解説「オナニー少年を追放しよう」を紹介したい。丸尾が握りしめる「ペン」と「陰茎」を結びつけたのち、高橋はそこに独身者の危険な「世界終末意志」を読み取る。

「この世界終末意志の温床がオナニー少年の自閉症的妄想だったとしても、侮ってはいけない。自閉症の構造はあの恐怖の原子炉に最も似ている。そこで極限まで圧縮された暗い意志は全宇宙を粉砕させずにはおかないだろう。[中略]オナニー少年を追放しよう。原子炉とは対極の超旧式の塵芥焼却炉に抛りこんで灰にし、宇宙の外に棄て去ろう。」

しかし、もう追放する必要はないのかもしれない。丸尾は『トミノの地獄』、『天國 パライゾ』で、独身者機械の呪縛から解き放たれた、ヒューマンなテイストを獲得しつつあるのだから。晩年、「子供のころは相撲が強かった」と回顧するに至った澁澤龍彥、温泉好きな散歩老人となった種村季弘など、かつての異端文学者が肩肘張らなくなった、柔らかな境地に丸尾もまた辿り着きつつある(丸尾が澁澤と種村の愛読者であることは言うまでもない)。丸尾の円熟を迎えつつあるマンガが、初期の昏いオナニズムで「全宇宙を粉砕」しようと夢見ることは、最早ないだろう。しかし、円熟や老熟を拒絶して、前途に予想されるカタストロフを回避しない支離滅裂な「晩年のスタイル」(エドワード・サイード)に至る可能性もなきにしもあらず……そう思わせるのが、異端児・丸尾末広ではないか?