【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第13回:心的なワークスペースとしての小説

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。

第13回は、情報化社会における小説の役割を論じる。近代小説の「心」の原型は、16世紀スペインのピカレスクロマンが発明した一人称の語り手にはじまる。スタニスラス・ドゥアンヌを参考に小説を「心的なワークスペース」としてとらえ、その≪遅いメディア≫としての性質がわたしたちの意識にどのような影響を与えてきたかを考察する。

第1回:21世紀の美学に向けて

第2回:探索する脳のミメーシス

第3回:アウラは二度消える

第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去

第5回:電気の思想――マクルーハンからクリストファー・ノーランへ

第6回:鏡の世紀――テクノ・ユートピアニズム再考

第7回:21世紀の起源――人間がメディアである

第8回:モデル対シミュレーション

第9回:パラ知能としての生成AI――あるいは言語ゲームの多様性

第10回:マルクスとAI

第11回:戦争の承認、承認の戦争

第12回:ポストトゥルースから物語中毒へ

1、心=鏡のモデルの再来

第5回で述べたように、マクルーハンは活字印刷を主体とする「グーテンベルクの銀河系」の本質を、共同体からのデタッチメントに見出した。彼の考えでは、活字メディアが「反応することなく行動する力」を開発したことによって、人間は部族の世界から自らの心を「分離」させることに成功した。逆に、電子の銀河系は世界をグローバル・ヴィレッジへと爆縮し、いったん分離した諸個人を再び関与や参加の回路に巻き込んだ。マクルーハンは、参加を必要としない活字やラジオ、映画を「ホットなメディア」、参加を必要とする電話やテレビを「クールなメディア」と名指しながら、ホットからクールへの歴史的な移行を描き出したのである。

もとより、この主張は実証的な裏づけには乏しいものの、印刷メディアの精髄をつかんでいたのは確かに思える。グーテンベルクの銀河系は、均質な活字を前にして沈思黙考する主体を生み出した(この銀河系の最大の成果がルター訳の聖書であったことも想起されたい)。逆に、テクストをデータ化して他者に公開するインターネットは、読む主体を沈思黙考の状態から引き剥がし、関与と反応の連鎖のなかに組み入れた(※1)。マクルーハンのように考えるならば、電子メディアを核とする「鏡の世紀」(第6回参照)が到来したとき、活字の機能は反転し、元来のデタッチメント(分離)の用途とは正反対のやり方で用いられ始めたのだ。

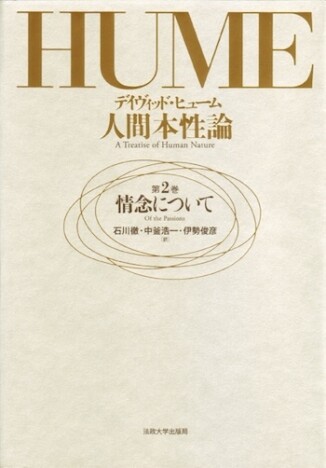

ここで注目したいのは、鏡の反射のゲームに巻き込まれた心のありさまが、すでに18世紀スコットランドの哲学者デイヴィッド・ヒュームによって素描されていたことである。「心の科学」を探究したヒュームは、自我を「知覚の束」と見なしたことで知られる。重要なのは、彼がこの継起する知覚の集合である心を、他の心との相互関係のなかに置いたことである。ヒュームの主著『人間本性論』(1739年)の第二巻「情念について」では、心どうしの関係がまさに「鏡」のメタファーによって説明されていた。

人間たちの心(minds)は互いに鏡である。それは心が互いの情動(emotions)を反射するからだけではない。こうした情念(passions)や情緒(sentiments)や意見(opinions)の光線がしばしば反響し、感覚できないほどわずかな程度で弱まっていくこともあるからだ。(第二巻第二部第五節)(※2)

人間たちの心=鏡はお互いの感情を反射しあうが、この現象はずっと持続するわけではなく、たいてい気づかないうちに衰えてゆく――この心のヒューム的なモデルは、21世紀のネットワーク社会において再来した。今や人間の内面は外在的なデータとして相互接続され、他の情報をたえず反射する滑らかな鏡面に似てきている(※3)。そして、この心=鏡どうしの相互反射において、印刷という「分離」の技術に基づく旧来の境界や区分は、次第に融解してゆくだろう。

しかも、この関与と反応(反射)のゲームから離脱することは、ほとんど不可能である。なぜなら、このゲームは人格どうしのコミュニケーションというよりは、商品=情報の取引として現れるからだ。マクルーハンが正しく指摘していたとおり「情報と計画生産の新しい電気の時代には、商品そのものがますます情報としての性格を帯びてくる」(※4)。今や商品を買うことは、情報を買うことであり、かつ企業に情報を提供することでもある。ショッピングがレビュー(口コミ)を含めた情報のフィードバック・ループに組み込まれるとき、消費者であるわれわれは、この情報環境に半ば自覚のないまま関与することになる。

※1 なお、マクルーハンはカトリックへの改宗者であり、それが彼のグローバル・ヴィレッジの概念にも及んでいる。彼の考えるグーテンベルクの銀河系がプロテスタンティズム的な内省に関わるとしたら、電子の銀河系はカトリック的なミサの再興としての一面があった。マクルーハンのメディア論の宗教的性格については、東浩紀『存在論的、郵便的』(新潮社、1998年)第2章参照。

※2 デイヴィッド・ヒューム『人間本性論』(第二巻、石川徹他訳、法政大学出版局、2011年)106頁(訳文は適宜変更した)。

※3 なお「鏡」の時代の心を、最も辛辣かつシニカルに造形したのが現代アーティストのジェフ・クーンズである。クーンズの代表作≪バルーン・ドッグ≫――ねじったゴム風船を組み合わせた形状のピカピカの犬の彫刻――について、ビョンチョル・ハンが指摘するように「ジェフ・クーンズの彫刻は鏡と同じくらいスムースであり、観察者はそこに反射した自分自身の姿を見ることになる。〔…〕≪バルーン・ドッグ≫はトロイの木馬ではなく、何も隠していない。そのスムースな表層の背後に隠された内面性はないのだ」Byung-Chul Han, Saving Beauty, polity, 2018, p.5. クーンズはつるつるに仕上げた≪バルーン・ドッグ≫に意味ありげなコンセプトを与えて、価値をつりあげているが、実際に観客が見出すのは、おもちゃの犬に映った自分自身の鏡像にすぎない。

※4 マクルーハン『メディア論』38頁。

2、小説からいかに心が生じたか

ともあれ、電気の時代を予告するようなヒュームの「心の科学」をはじめ、18世紀ヨーロッパでは心の新たなモデルが出現していた。そのなかで、心をヒュームと異なるやり方で再創造したのが小説である。特に、ヒュームのおよそ半世紀前にロンドンに生まれたダニエル・デフォーが、小説を飛躍させたことの意義は、今日の情報社会の文脈から再評価されてよい。

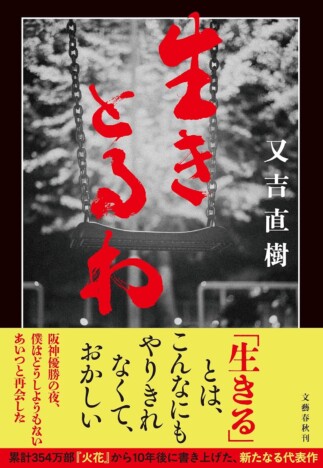

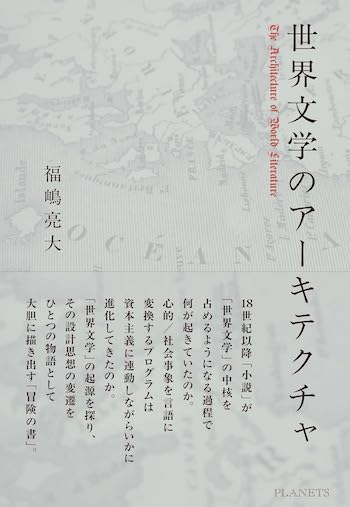

まずは小説の発明した心について考えてみよう(以下の記述は、拙著『世界文学のアーキテクチャ』の内容を敷衍したものである)。14世紀イタリアのボッカッチョの『デカメロン』を典型として、小説の根幹にはもともとゴシップとアーカイブへの欲望があった。つまり、社会で流通するゴシップに耳をそばだてながら、それらを情報として取り集める運動によって、小説は物語群のアーカイブと編集の機能を帯びたシステムとして現れたのだ。商人階層出身のボッカッチョは、フィレンツェを襲ったペストから逃れた十人の男女が、清浄な庭に隔離されながら十日かけて合計百の物語を語るという積算の仕組みを作り出した。これが意味するのは、前回述べた「物語」と「情報」の要素を、小説が兼ね備えていたことである。

物語と情報を取り集める小説というシステム――そこに主観性(心)を発生させたのが、16世紀スペインの一連のピカレスクロマンである。このジャンルは無一文のピカロ(悪漢)が、社会の上層から下層までを横断しながら、諸々のゴシップを取り集めるという形式で書かれている。ピカロは特定の社会的帰属をもたないからこそ、その機知を武器にしながら、スペイン社会を牛耳る「主人」たちの欺瞞を暴くことができた。その際、ボッカッチョが十人の語り手を動員して百の物語をアーカイブしたのと違って、『ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯』や『グスマン・デ・アルファラーチェ』などに代表されるピカレスクロマンは、一人称の単独的な語り手に多数の物語を集中させた。『ドン・キホーテ』によって近代小説の祖となったセルバンテスも、この先行するピカレスクロマンから強い影響を受けていた。

では、なぜこの一人称の発明が画期的なのか。それを説明するのに、私は近年の認知科学における意識研究、特に意識を「ワークスペース」(作業場)のモデルで把握するスタニスラス・ドゥアンヌの議論を手掛かりとしたい。

一般に、脳の皮質のさまざまな部位は、それぞれ特定の機能に特化している(空間認識、身体的な運動、出来事の記憶、抽象概念についての知識……)。それはちょうど、コンピュータのソフトウェアが、専門的な用途や機能に限定された「モジュール」であることになぞらえられる。しかし、脳のモジュールが個々に独立している場合、意思決定がしばしば硬直化してしまうため、複数のモジュールを柔軟に交流させ、モジュールどうしに情報を「配信」する仕組みが生存において有効に働くことになる。ドゥアンヌによれば、この配信と共有の仕組みこそが「意識」である。

私は意識がワークスペースの機能に還元されると考える。それは、価値ある情報を広い範囲でアクセスできるようにし、脳の種々のシステムに柔軟に配信する。〔…〕ワークスペース理論が正しいとすると、意識はモジュール性の問題を緩和するために進化したのかもしれない。グローバル・ニューロナル・ネットワークのおかげで、モジュール化された脳のプロセッサーは、自由に情報を共有できるのだから。この「情報の広域的な共有」こそが、意識的な状態としての主観的な経験の正体なのだ。(※5)

むろん、これは一つの仮説ではあるものの、小説における心の性質を考えるのに応用できるように思える。『デカメロン』で語られる百の物語は、まずはモジュール化した状態で並列されている。ボッカッチョはそれらの物語を「庭」に集った語り手のあいだでリレーさせ、リエゾン(連声)や共鳴を発生させた。清らかな薫風の吹き抜ける庭は、モジュール性の限界を超える語りのワークスペースとして機能したのである。

スペインのピカレスクロマンの画期性は、このリエゾンの生じるワークスペースを、一人の語り手のなかに圧縮したことにある。その一人称の語り手は、複数の物語モジュールを横断するため、社会の各層から獲得された情報は、おのずとその特定の「視点」を備えた語りのなかで交流し始める。そして、このモジュール間の情報の配信が高密度化するにつれて、小説の表現する心=意識もまたいっそう鮮明かつ複雑なものになってゆくだろう。私の考えでは、それが近代小説の「心」の源泉である。

※5 スタニスラス・ドゥアンヌ『意識と脳』(高橋洋訳、紀伊國屋書店、2015年)234‐236頁。さらに、認知考古学者のスティーヴン・ミズンは、お互いに独立した知能のモジュールが、言語(とりわけメタファー)によって交流するようになったことを、人間の心の進化史における画期と見なしている。この認知的流動性(cognitive fluidity)の獲得の意義については、ミズンの『心の先史時代』(松浦俊輔他訳、青土社、1998年)参照。