柴 那典の『モンパルナス1934』レビュー 「ポップカルチャーは、歴史の積み重ねから成り立っている」

ポップカルチャーは、歴史の積み重ねから成り立っている。

多くの人は自身の10代や20代の頃の体験を大事に抱えている。だから世代ごとのノスタルジーを喚起する形でリバイバルヒットがたびたび生まれる。けれど、優れた作り手はその向こう側にある、脈々と受け継がれてきた価値観や美的感覚のバトンのことを知っている。タイムレスな魅力を持った作品はそういう源泉から生まれてくる。

小説『モンパルナス1934』を読了して改めて考えたのは、そういうことだった。

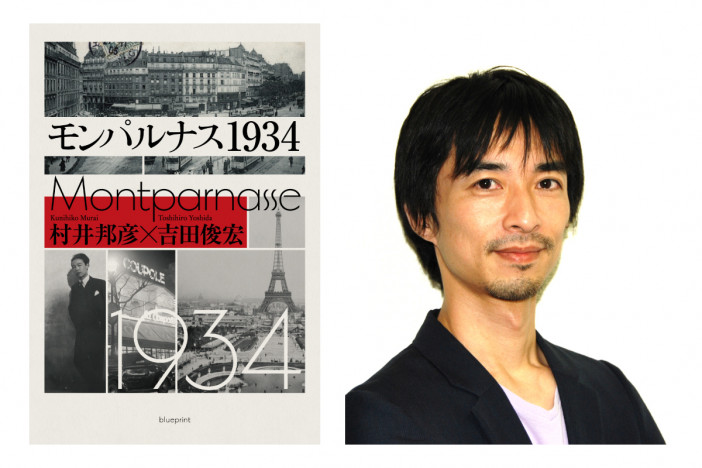

『モンパルナス1934』は、作曲家/音楽プロデューサーの村井邦彦が日本経済新聞社編集委員の吉田俊宏と共に著したヒストリカル・フィクション。国際文化交流プロデューサーとして活躍し、文化人が集うサロンとして知られるレストラン「キャンティ」の創業者でもあった川添浩史の若き日々を綴った一冊だ。

物語の舞台は今から約90年前のパリ・モンパルナス。21歳でパリに渡った川添浩史は、カフェを拠点に建築家の坂倉準三、芸術家の岡本太郎、報道写真家ロバート・キャパなどと親交を深めていく。街にたむろするファシストの襲撃を受けたり、カーチェイスを繰り広げたり、謎めいた美女を追ったり、まるで戦前のフランスを舞台にした冒険活劇の主人公のような活躍を見せる。

そして川添浩史は、青春群像劇のような物語の中で、自らのアイデンティティと使命を見出していく。それは“人を繋ぐ”ということによって、自らが文化のインキュベーターとなるということ。そして国境を超えて伝わる価値を生み出していくということ。

その信念が、三島由紀夫、川端康成、安部公房、大江健三郎のような作家から、加賀まりこ、ムッシュかまやつ、当時はまだ10代の少女だった荒井由実(現・松任谷由実)まで、小説家や芸術家、俳優やミュージシャンが毎夜集い芸術談義を繰り広げる「大人の心を持った子供と、子供の心を持った大人が集まる場所」としてキャンティを立ち上げた原動力になった。

そして、アルファレコードの創立者であり、ユーミンやYMOを世に送り出した張本人である村井邦彦自身も、10代の頃からキャンティに通い詰め、店主である川添浩史から薫陶を受けた一人だった。川添浩史と梶子夫妻に様々なことを教わり、人脈と結びつきを得たことが、音楽プロデューサーとしての村井邦彦のキャリアの原点になっている。だからこそ、『モンパルナス1934』は「村井邦彦が川添浩史から受け渡されたもの」の向こう側にあったものを掘り進めていくような構成になっている。

読み終えて何より発見だったのは、1930年代の“芸術の都”パリの文化の芳醇さと、それが決して異国の遠い昔の出来事ではなく、日本の戦後文化に確実に繋がっているということだった。川添浩史は戦前のパリの芸術家たちのコミュニティにいて、そこで各国の芸術家と友情を培っていた。最初からコスモポリタンな発想の持ち主だったからこそ、キャンティはイヴ・サン=ローランや映画監督のベルナルド・ベルトルッチなど海外の文化人がこぞって訪れる場所になったのだろう。

本書のラストには、1979年、YMOの世界進出の場面が描かれる。帯には「この出会いなくして、YMOの成功はなかった。キャンティは日本のカルチャーの核心だった」という細野晴臣のコメントが書かれている。