インターネットはアートをどう変えるのか?――ボリス・グロイス『流れの中で』評

書物という名のウイルス

書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。

批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第3回では、世界的に注目される美術批評家・ボリス・グロイスの『流れの中で』(人文書院)を評する。

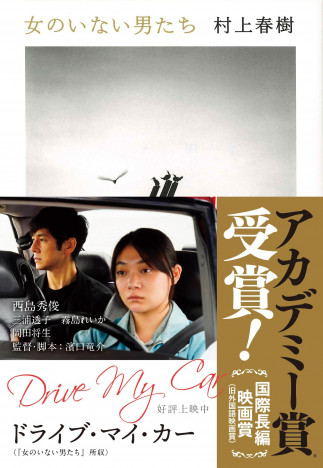

第1回:《妻》はどこにいるのか――村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評

第2回:《勢》の時代のアモラルな美学――劉慈欣『三体』三部作評

『流れの中で』の興味深い四つの論点

インターネットはアートをどう変えるのか? これは誰もが気になるテーマだろうが、それに理論的に答えるのは容易ではない。美術批評家のボリス・グロイスは本書でこの難しいテーマに果敢に挑んだ。その興味深い論点を四つに分類しておこう。

〈1〉近代人は唯物論的なものの見方に慣れている――つまり、人間は死すべき有限の存在であり、物質的な条件からは決して逃れられない、というように。しかし、唯物論がもたらすのは、実はそれ以上の認識である。「すべてのものは有限であるが、それら全ては無限の物質の流れの中に巻き込まれている。したがって、唯物論者の全体性、つまり流れの全体性が存在する」(17頁)。あらゆるものに有限性が刻印されているが、その有限の物質の流れ(flow)は無限に続く――グロイスの考えでは、このような世界像こそが唯物論の帰結である(※1)。ゆえに、唯物論的な全体性があるとしたら、それは「フロー」にほかならない。

このようなフローの唯物論は、今や美術のあり方にも浸透している。美術作品は世界じゅうを漂流し、一箇所に定住することはない。「現代では、ある展示から別の展示へと、あるコレクションから別のコレクションへと美術作品は永遠に循環する。そしてこれは美術館が時間の流れの中へといっそう巻き込まれつつあることを意味している」(9頁)。観客もこの果てしなき流れの一部となり、展示から展示へと漂流し続ける。巨匠の名画の前にじっとたたずんで、孤独に沈思黙考する――このような省察の場としての美術館は、今や流動化にさらされて、ノスタルジーの対象になりつつある。

その結果、美術館のあり方は、物質を救済する「アーカイヴ」というよりは動的な「イベント」(上演、講演、パフォーマンス、ガイドツアー……)の連続体に近づく。つまり、時間に抵抗して芸術の永遠を夢見るのではなく、むしろ一過的な情報のフローに進んで身を任せること――そのような傾向がインターネットの浸透とともにいっそう加速するのだ。この美術館のフロー化・情報化と連動して、イベント企画者としてのキュレーターの地位がますます上昇するようになった。美術館の実体は今やイベントの集合体のように思える……。

〈2〉しかし、それは今に始まったことではない。アートを物質のフローに投げ込もうとしたのは、20世紀前半のロシア・アヴァンギャルドである。ロシア・アヴァンギャルドは美術館を批判し、むしろ美術館の外に広がる都市やデザインに活路を求めた。グロイスによれば「ラディカルなアヴァンギャルドは普遍的であることを望み、物のありふれた運命を共有することを望んだ。直接的な現実主義であり、直接民主主義であり、いわば超民主主義であることを望んだ」「アヴァンギャルドの芸術家たちは自分の芸術作品を物質的な流れの中に投げ入れようとしていた」(147~8頁)。物質のフローに接近しようとするとき、美術館のように特定のモノを恭しく「保護」するシステムはむしろ邪魔なのである。

皮肉なことに、物質の平凡な「運命」(=有限のものたちの無限のフロー)と同化しようとしたアヴァンギャルド芸術は、やがて自らの敵視した美術館に回収された。それでも、ロシア・アヴァンギャルド――特にそこから派生したロシア構成主義――の遺伝子は、グラフィック・デザイン、ポスター、ファッション、家具等に散種され、今でもその痕跡はわれわれの日常生活に残っている(※2)。ロシア・アヴァンギャルドは物質のフローとシンクロすることに、ある程度まで成功したのである。

興味深いことに、ロシア・アヴァンギャルドの旗手カジミール・マレーヴィチは、自ら進んで物質の世界に「感染」しようとし、主著の『無対象の世界』でも細菌学的なモデルを採用した。グロイスによれば、マレーヴィチの思考には「他者性への感染」の意志が充満している。「モダニズムは感染の歴史である。政治運動に、大衆文化と大量消費に、そして今ではインターネット、情報技術、インタラクティヴィティに感染した」(94頁)。このような外部へのラディカルな開放性こそが、美術館に閉じ込められた古いタイプの芸術を破壊する――ちょうどウイルスが人間を偶発的に変質させるように。この感染によって、モダニズム芸術家は《有限の物質の生み出す無限のフロー》のもつ力と接触することができるだろう。

〈3〉それにしても、美術館とはどういう制度なのか。それは物質の美学化を進めるシステムである。では、美学化とは何か。グロイスの考えでは、それは聖なるものを死骸に変える形式である。「美学化は伝統的な偶像破壊よりもはるかに過激な死の形式である」「美術館は、過去を救いがたく死んだものとして明示する」(64頁)。これはどういうことか。

私なりに説明しよう。例えばピラミッド。それは尊い生命を犠牲にした、反人道的な建築物である。しかし、われわれが「美学的」な態度でピラミッドを鑑賞するとき、そのような道徳的な判断はカッコに入れられる。あるいは教会や仏像。それは宗教的な目的に沿って作られたものだが、信仰心がなくとも、その美しさに心うたれることがある。はたまた医学書。それは実用的・学問的な目的で書かれたものだが、SF作家のJ・G・バラードは、そこに掲載された人体損傷の写真をポルノグラフィの素材に変えてしまった……。

このように、美学的なまなざしは、道徳性・宗教性・実用性とは別の次元へのアクセスを可能にするが、そこにはグロイスの言う「死の形式」が刻印される。美術館の聖なる対象はある意味で死んでいるからこそ、そこには美学的なまなざしが無遠慮に向けられる。このタブーなきアクセスの拡大は、近代そのものの原理と深く関わっている。「美学の分野は平和な思索の空間ではなく、異なった眼差しがぶつかり、戦う戦場である」(162頁)。近代が望むのは、異なる意見が競合し、ときにぶつかりあう多事争論の場である。美学化のプログラムは、そのような場を創設するのに欠かせない。

〈4〉もっとも、このような美学化のプログラムは美術館の専有物ではない。実際、インターネットでは日々、自ら進んで他者の「監視」を望みながら「美学的な自意識と自己生成的なセルフ・プレゼンテーション」(161頁)に駆り立てられたユーザーが生み出されている。

グロイスが言うように「インターネットはその本質において監視の機械である」(218頁)。ネット上での書き込みやクリックは、追跡可能なデータをまきちらすことと同じである。情報を他者に向けてシェアすることも、その情報をより多くの監視の目にさらすことと等しい(そのシェアは場合によっては「密告」に近くなる――そう考えると、前回評した『三体』の世界像は権威主義国家だけに当てはまるわけではない)。ただ、インターネットにおいては、他者からの監視がなければ他者からの承認も得られない。SNSから昨今話題のメタバースまで、そこでなされるのはプロフィールを増大させ、監視=承認の対象に仕立ててゆく作業である。美学化のプログラムは、美術館の外でますます加速しつつある。

それに対して、このような美学化とは別の次元で作動するのがグーグルである。グロイスが言うように、グーグルは言語を単語レベルに分解し、文法を無効化する「哲学機械」(182頁)である。グーグルを介して、われわれは簡単な単語入力でネットワークと対話する。グーグルの与える脱文法的な言語は、肯定か否定かというオペレーションすら無意味にしてしまう。「文法の崩壊と個別の単語の解放は、イエスとノーとの間の違い、肯定的な立場と批判的な立場の間の違いを取るに足らないものにする」(187頁)。

こうして、インターネットという情報の「フロー」は、言語を単語へと切り刻んでゆく哲学機械に支えられつつ、相互監視のなかで美学的なセルフ・プレゼンテーションにいそしむ無数のユーザーたちを生み出している。この機械と人間の対比は、実に鮮烈である。思うに、SNSならば大勢に見られたいが、グーグルの検索履歴だけは誰にも見られたくない――そう感じる人間が大半ではないだろうか。ソーシャルな次元がどんどん美学化されてゆく一方、その底面にはまったく美しくないデータが広がっている。グーグルというクールな哲学機械だけが、この目を覆いたくなるような酸鼻な光景を知っているのである。

ただ、グロイスが強調するように、インターネットにおける情報の洪水が、いわば偽のフローであることも確かである。インターネットのデータは無限に続くように見えて、実は有限の物質に格納されているにすぎない。それゆえ、将来大規模なサイバー戦争が起これば、それは「インターネットを破壊し、少なくとも深刻なダメージを与えるだろう」(227頁)。現に、ロシアのプーチンからすれば、ウクライナを支援する西側のインターネットは厄介な敵であり、したがってその破壊を企てたとしても不思議はない。インターネットのフローが唐突に打ち切られることは、十分に「想定の範囲内」である。

(※1)グロイスはすでに彼の出世作『全体芸術様式スターリン』において、フランスのポスト構造主義に潜む「無限」の概念について言及している。グロイスによれば、フランスの哲学者たちは無限の神や精神を解体したが、その反面で「無限の記号の戯れ」(デリダ)や「無限の欲望」(ラカン/ドゥルーズ)を導入した。しかし、それはエクリチュールの有限性(物質性)にアクセントを置く彼らの思想と食い違う。「人間と言語は〔…〕宇宙と歴史をつらぬく欲望の無限の奔流に内包される」「ポスト構造主義的な言説が従来どおり無限性を拠りどころとする以上は、この言説は、どんな言語も有限であり物質的であるというそもそもの大前提と齟齬をきたす」(邦訳13~14頁)。むろん、デリダやドゥルーズの議論がそれほど単純とは思わないが「フランスの有限性=物質性の哲学は、欲望の無限性に条件づけられているのではないか」というグロイスの問題設定は、改めて再検討される価値があるだろう。

(※2)ロシア・アヴァンギャルドの作家たちは「情報の伝達と事物の加工」を生活のレベルで実践しようとし、資本主義(商品経済)とは異なる社会主義(計画経済)の理念のもと、デザインと造形の革命を推し進めた。この点については、本書の訳者である河村彩の『ロシア構成主義』が豊かな知見を与えてくれる。

なお、芸術を生へと開いていこうとするアヴァンギャルドの試みが、結果的にスターリンの全体主義に回収されたというのが、グロイスの『全体芸術様式スターリン』の見立てであった。ミシェル・フーコーの「生政治」の概念を利用してアート・ドキュメンテーションを分析した論文(『アート・パワー』所収)からも分かるように、芸術を「生あるもの」に変えようとする衝動は、グロイスの理論的考察の中心にある。その一方、ウラジーミル・タトリンの《第三インターナショナル記念塔》にインスパイアされたアーティストの毛利悠子が、傑作《墓の中に閉じ込めたのなら、せめて墓なみに静かにしてくれ》でタトリンの螺旋階段の亡霊を呼び出したことは、構成主義をサバイブさせる実に興味深い試みだと言えよう。