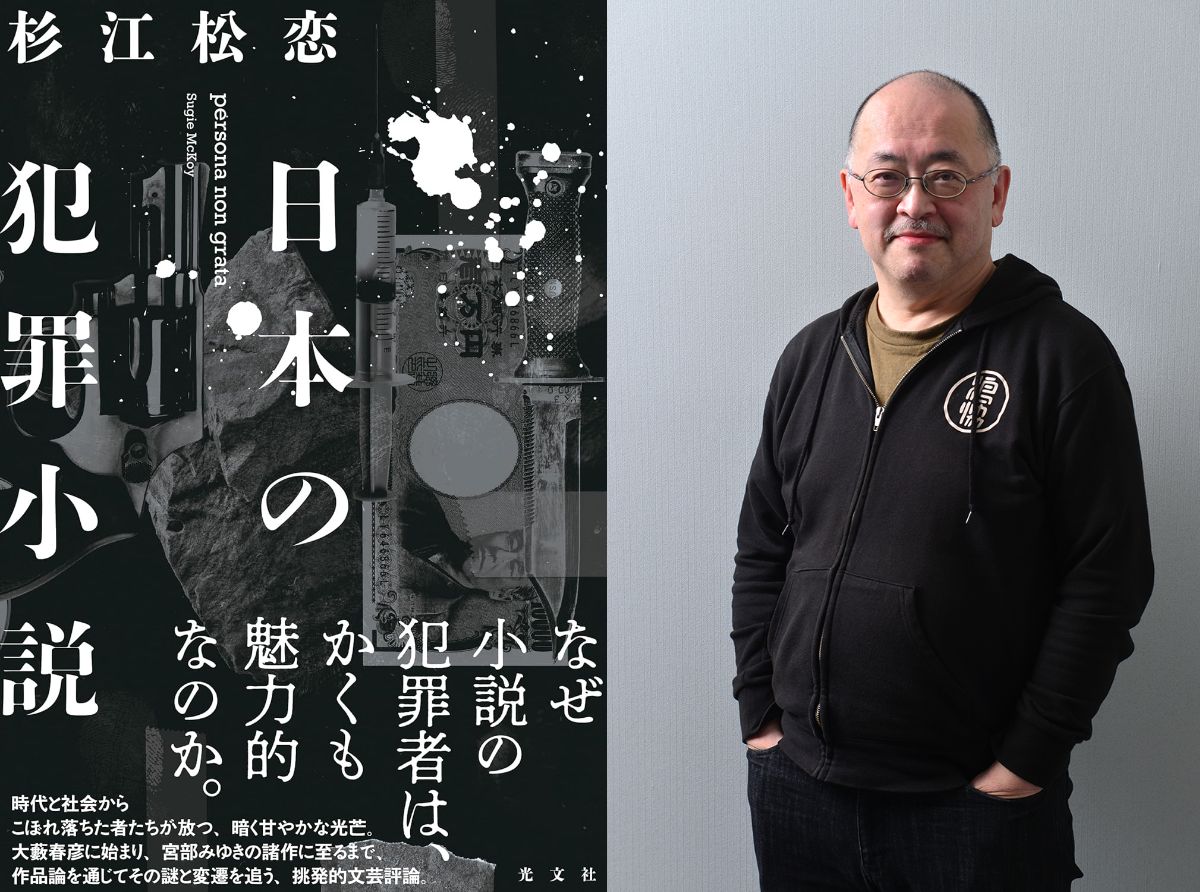

大藪春彦、江戸川乱歩、松本清張、石原慎太郎……杉江松恋が語る、『日本の犯罪小説』の定義とその魅力

個人と社会の対立構造を主に個人の視点によって描く。犯罪小説をそのようなジャンルと定義した杉江松恋『日本の犯罪小説』(光文社)は、大藪春彦、江戸川乱歩、松本清張、石原慎太郎、池波正太郎、西村京太郎、小池真理子、宮部みゆきなど18人の作家たちを新たな角度からとらえ、昭和の犯罪小説の変遷を浮き彫りにする。今までにないミステリ評論だ。(円堂都司昭/12月11日取材・構成)

個人と社会の根本的な対立関係を描くのが犯罪小説

――いつくらいから『日本の犯罪小説』というテーマを温めていたんですか。

杉江:日本の犯罪小説についてまとまったものを書きたい気持ちは昔からあったんですが、具体的になったのは2020年くらい。『ジャーロ』(光文社のミステリ電子雑誌)用にいくつか企画書を書いたんですけど、この企画だけがしっかりしていた。連載で論じた作家の9割くらいが、とりあげる順番を含め決まっていました。

――当時『ジャーロ』編集長だった鈴木一人氏は、評論家も売れる本が書けるはずだといっていたわけですが。(参考:「ジャーロ」編集長インタビュー 「評価がある評論家さんが、売れる本を書けないとは思えない」)

杉江:『日本の犯罪小説』以外の企画は、僕は楽しいけど売れるかわからないやつだった。例えば、明治、大正の犯罪実話は講談、浪曲の台本になっていますが、その種の語りものの歴史をまとめたかったんです。でも、売れないよねえって(笑)。『日本の犯罪小説』は、こういう切り口で書いた人はいないから大丈夫だろうと思っていました。

――論じた作家のなかで最もデビューが早いのは江戸川乱歩ですけど、大藪春彦から語り始める構成になっています。その意図は。

杉江:大藪作品をどう評価したらいいかという問いがずっとあって、ハードボイルドといっても初期だけだし、アクション小説の系譜に入れてみるとか、なかなか遇しがたいところがありました。でも、犯罪小説というくくりで考えたらわかりやすくなった。ただ、犯罪小説というと暴力と活劇の系統と思われがちで、鈴木さんもバイオレンス系を多くとりあげるのだろうと思ったみたいです。でも、それだとハードボイルド論、冒険小説論の亜流になる。だから、そうではない観点を入れようとした時、乱歩のように内面に向かう犯罪もきちんと書こうと考えて構成を組み立てた感じです。

――まえがきや序章はなく、大藪論から始まりますが、その第一章で「犯罪小説とは個人と社会の本質的な対立構造を、主として個人の視点によって描くジャンルだ」と定義がバンと提示されるので、本に入っていきやすいですね。

杉江:犯罪小説はいろいろなジャンルにまたがっていますけど、ハードボイルドはそのなかに含まれるはず。ハードボイルドは文体だと定義する方もいるし、その意味では青春小説にも要件を満たす作家はいるでしょう。僕はある時、みんなが一人称私立探偵小説をハードボイルドと認識するのはなぜか、一人称の視点が大事なのだと考えた。等身大の人間が見える範囲の社会を見ているのがハードボイルドの基本だととらえたんです。個人と社会の根本的な対立関係を描いているというその定義は、ハードボイルドだけでなくそれ以外の犯罪小説も総括するもので、10年以上前からいい出していました。

学生の頃からハードボイルドの定義に関しては嫌な思いをしてきたんです。大学のミステリ研究会で展示をすると1980年代のバブルの頃だからチャラいヤツがきて「ハードボイルド好きなの? カッコいいよね。男の美学だね」とかいわれ、ケッと思ってた(笑)。スタイリッシュなものだみたいなイメージが嫌で、構造的本質をとらえなければダメだと1990年代から考えていました。だから、ハードボイルドを含む犯罪小説の定義は、自分の根幹にかかわることだし、それを基盤になにかを説明できると思うようになったんです。

――大正デビューの乱歩も登場しますが、論じた作品は昭和、それも戦後が主ですね。

杉江:本であつかった社会は、基本的に戦後体制です。それ以前は断片的にしか出こない。今の憲法になり、日本が主権在民となってある程度権利が確立されて以降を書きました。だから、社会が人を縛っていることが見えない形になっているというか、意識させない形を体制が準備して以降の世界です。それ以前の臣民としての明治憲法下とは違う。実は、企画準備段階では葉山嘉樹も数に入れていて、プロレタリアート文学を犯罪小説として扱う気持ち満々だったんです。個人が社会に殺される犯罪をあつかうつもりでした。本書の観点で書けば、旧体制までさかのぼれるはずだと考えています。

――杉江さんは書評家として翻訳ミステリのウエイトも大きいですが、海外と日本での犯罪小説の違いはなんですか。

杉江:アメリカでは、開拓者が様々な権利を得る過程で自警団のようなヒーローが原型となり、私立探偵小説が成立した。そこで、主人公が事態とどうかかわるかが重視されるのは、獲得してきた権利との関係でそうなるんだと思います。どういう体制下でミステリが成立したかは、内容と密接に関連している。階級社会だったスウェーデンでは、キリスト教を中心とした改革運動と社会主義による改革運動が結びついて権利を獲得してきたから、社会を監視しなければいけない思いがある。獲得した権利が脅かされることに関する小説を書くにはどうすればいいか。そこで、一番下の階層から上の貴族階層まで全部を見ることができる警察を視点人物にして犯罪小説を作ろうとなるんです。各国で事情は異なりますが、どういう視点で社会を見るとそれがうまく書けるかという問いがあった。

日本に関しては、犯罪小説がミステリの下位ジャンルのように思われてきたのが大きいのではないか。犯罪小説を総括的に定義したものを読んだ記憶がないですし、だから、日本の場合を考えるため、これを書いたんです。

――本書は犯罪小説の定義ゆえに、乱歩や石原慎太郎といった作家が今までとは違う角度からとらえられ、既存のイメージとはべつの姿が浮かびあがるのが面白いですね。

杉江:作家ごとに貼られてきたレッテルがあるでしょう。松本清張は社会派とされますが、そういえるのは作品の一部にすぎない。彼には日本文学に関する豊かな素養や歴史的関心もあるし、それらを総括していないのに社会派といわれるとわかった気になっちゃう。乱歩に関してもロマン主義的な側面、耽美なものへの関心、稚気に満ちた探偵小説趣味など、いろいろな要素がある。それに対し『日本の犯罪小説』では、私がこの人は犯罪小説作家だと思った場合、なぜそう思ったかを自分に聞き返す感じで書きました。

乱歩には、内にあるものをジメジメと考える性質がありますが、それはただのエログロ趣味ではない。作者本人の内向きな嗜好と犯人の内面を重ねあわせて書いたのだろうという点に着目し、短編の『蟲』や『陰獣』を論じました。それは前の章で論じた大藪春彦の外に向かう破壊衝動と対比をなす。それで2人の章を並べたんです。

あと、石原慎太郎は、無邪気なインモラルさが際立つ。『完全な遊戯』など、最後の一言がひどいんですけど、明るくカラッと終わる。あれがあってこその石原で、たとえ面白くても他の人に好きとはいえない感じがあります。それは乱歩の「蟲」を好きといいくにいのと同様ですけど、そういう小説があってもいいと思う。

――葉山嘉樹以外に入れるかどうか迷った作家はいましたか。

杉江:最後に入れると決めたのは、船戸与一です。連載の開始前から宮部みゆきで終わると決めていたので、その前にもう1人だけ彼女より先にデビューした作家を入れたくて船戸にしました。企画当初、梁石日や船戸の名もあがっていましたが、船戸を入れると冒険小説に寄りすぎると思って、連載の構想からはずしました。でも、彼には『国家と犯罪』という大著があり、豊浦志朗名義のルポルタージュもあった。国家の犯罪をたくさん見聞してきた方なので、彼を入れないと論が小さくまとまってしまうと判断して入れました。

最後まであつかうか決めかねたのは池波正太郎。彼の犯罪小説的感覚をきちんと書く自信がなかったんです。ただ後に、私立探偵小説論としても読める佐藤忠男『長谷川伸論』の論を借りて長谷川を補助線に使えば池波を説明できると気づいて、とりあげました。

――その2人を入れたことで論に奥行きが出たと思います。

杉江:小池真理子もとりあげましたが、池波正太郎とはフランスつながりなんです。フィルムノワールの池波正太郎と、アルレーなどフランス心理サスペンスの小池。そんな影響源を持つ2人を論じたことで、英米影響下の作家ばかりにならなくてよかった。

――連載の最後を宮部みゆきにした意図は。

杉江:連載の回数から昭和デビューの作家で区切ると決めたんですが、平成になるとこのジャンルに違った要素が出てくるから踏みこむ余裕がなかったというのもあります。宮部をとりあげたのは、杉村三郎シリーズが私立探偵小説の現代における完成形の1つだから。杉村というなにもできない男が社会を見るのは、私立探偵小説の基本形だし、それは作者が『模倣犯』などで書いた犯罪の犠牲者たちの哀しみと重ねあわせて描かれる。被害者側の視点をそこできちんと論じられると思ったので、連載最終回でとりあげました。