インターネットはアートをどう変えるのか?――ボリス・グロイス『流れの中で』評

書物という名のウイルス

フローの力との接触面をどう描くか

グロイスは歴史と理論のあいだの緊張を保ちながら、現代アートの諸問題に切り込んできた稀有な批評家である。その態度は、人類の歴史そのものを超越しようとしたソ連の共産主義=普遍主義の経験から来ている。西側の「われわれ」はつい自由民主主義を人類のファイナル・アンサーと考えてしまうが、30年前まではそのような自己満足的な態度はとうてい成立しなかった。権威主義の台頭とともに、西側の自由民主主義へのバックラッシュが鮮明になっている今、われわれは自身の価値観について改めて内省すべきときに来ている。

例えば、西側では多様性はほぼ無条件に好ましいものと見なされる。現代アートもすでに少数の巨匠の独占物ではなくなり、多様な――人種的・ジェンダー的・国籍的にも多様な――アーティストの参加する領域となった。マルセル・デュシャンが便器を《泉》と称して展示して以来、どんなつまらないモノやイメージにもアート・ワールドへのアクセス権が与えられた。グロイスが『アート・パワー』で論じたように、デュシャン以降の現代アートには、あらゆるイメージの価値は等しいという「美学的権利の平等性」という観念が潜んでいる。

しかし、こうした多様化・差異化が促されたのは、西側のアート・ワールドが「市場」によって標準化されたことと切り離せない。その「普遍性」はあくまで歴史的な産物である。だとしたら、「市場」にプログラミングされた西側のアートは、共産主義の旗印のもと「国家」や「理念」にプログラミングされたかつての東側のプロパガンダ・アートよりも、果たして無条件に優位に立ち得るのか? このような相対化の視点がグロイスの理論を特徴づけてきた。

しかも、本書はその先の問いにまで進んでいる。というのも、インターネットが可視化したフローの唯物論は、市場とも国家とも異なるやり方で、アートの規則をリプログラミングしつつあるのだから。繰り返せば、20世紀のロシア・アヴァンギャルドは、すでに《有限の物質の生み出す無限のフロー》に接近していた。21世紀の社会は、インターネットという有限のフローによって無限のフローを飼い慣らしてきたが、未来のサイバー戦争はその制御システムを破壊しかねない。仮にそうなれば、われわれは無防備のまま、物質のフローに遭遇することになるだろう。

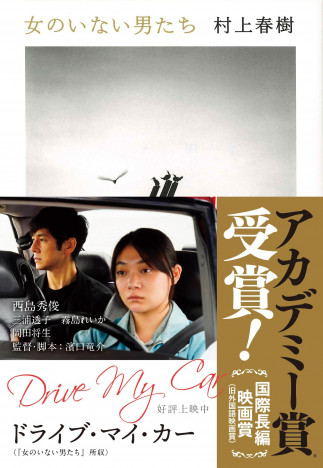

もとより、フローとの関わりは、主体が完膚なきまでに破壊される危険を孕んでいる。むきだしのフローの力と接触すると、それこそ『三体』のようなアモラルな絶滅にまで事態が進みかねない。劉慈欣はこの悪夢を「芸術は行われよ、たとえ世界は滅びようとも」というゴージャスなファシズム美学へと展開した。逆に、この苛酷なフローを演劇的な治癒のプロセスへと変換したのが、濱口竜介監督のロードムービー『ドライブ・マイ・カー』である。日本の家福から韓国のみさきへとサーブが乗り継がれる結末は、場の共有とリレーにフローを操縦する鍵があることを暗示している。

してみると、フローの力との接触面をどう描くかは、文学、映画、アートを問わず、各ジャンルの共通の課題になりつつあると言えそうだ。それゆえ、本書はアートの専門家以外にも、精読される価値がある。共産主義=普遍主義の亡霊を引き連れながら、思考を留保なく推し進めてゆくボリス・グロイスは、われわれがフローの全体性に乗り移ろうとするその手前のところに、いわば「トランジット」(乗り継ぎ)としての理論を設置したのである。