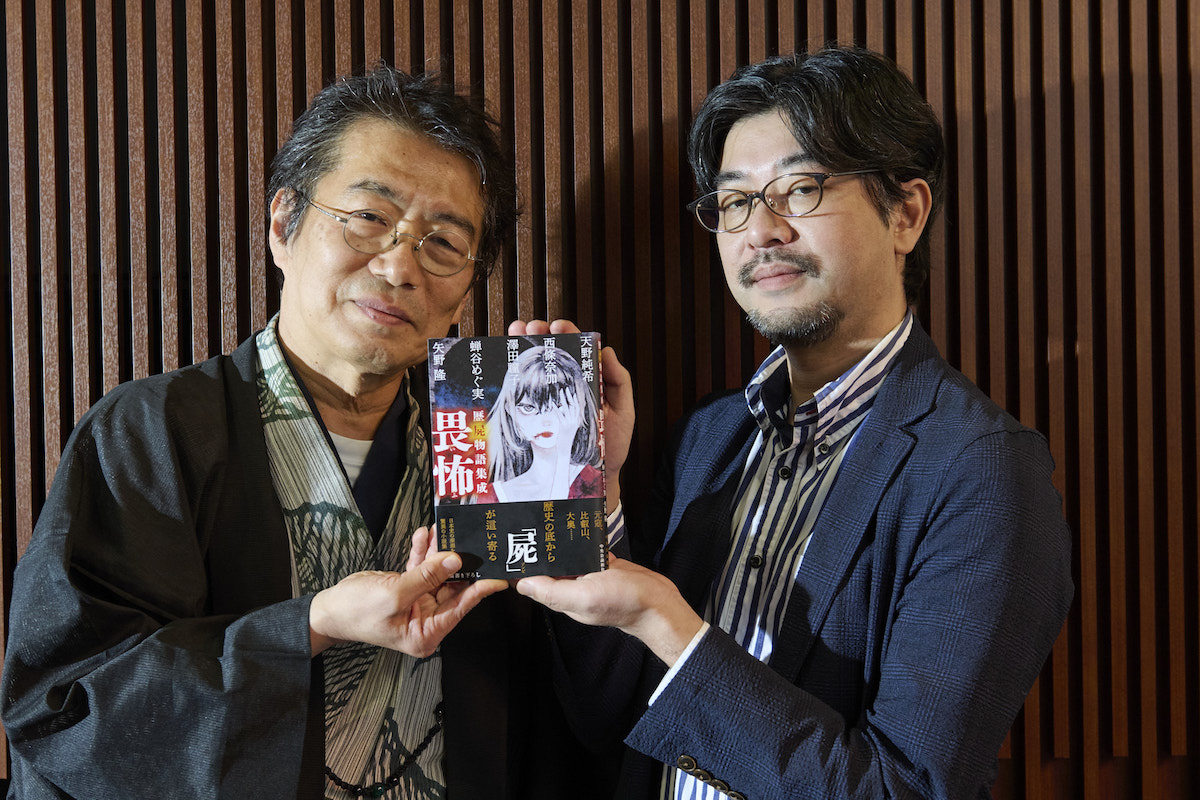

東雅夫 × 天野純希が語る、歴史小説×ゾンビの可能性 異色アンソロジー『歴屍物語集成 畏怖』対談

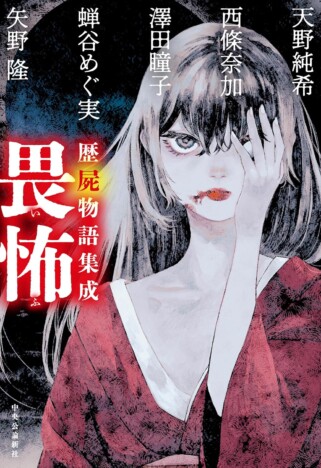

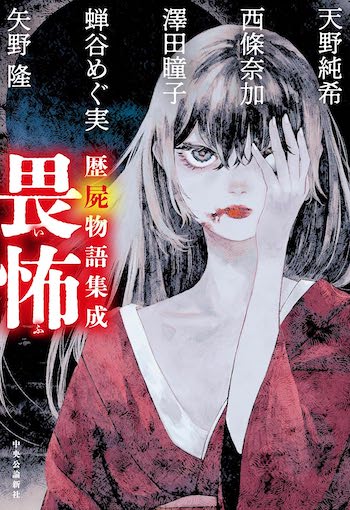

全編書き下ろしの異色アンソロジーが誕生した。歴史小説×ゾンビの『歴屍物語集成 畏怖』(中央公論新社)である。収録作をみると、矢野隆「有我――1281年、壱岐」、天野純希「死霊の山――1571年、近江比叡山」、西條奈加「土筆の指――江戸時代初期 中部地方」、蝉谷めぐ実「肉当て京伝――1793年、江戸銀座」、澤田瞳子「ねむり猫――1826年、江戸城大奥」というように時代ごとに様々な場所で事件が起こり、もう一つの日本史が語られていく。同企画を発案した作家・天野純希と、幻想文学や怪談に詳しい文芸評論家・編集者・アンソロジストの東雅夫が、このアンソロジーのできるまでと魅力について話しあった。(円堂都司昭/5月10日取材・構成)

天野「ゾンビって社会や時代の鏡という面がある」

――実に風変わりな企画ですが、天野さんがゾンビ好きだというところから始まったそうですね。

天野:僕は映画が好きでジャンルを問わず見るんですけど、選ぶ映画のゾンビ率がやたらと高かったんです。ホラーはあまり得意じゃないのに、なぜかゾンビは見られる。発表していないんですけど、僕には今回のもとになった作品をちょっと書いたことがあったんです。

担当編集者:読ませていただき面白いなと思って、澤田瞳子さんと京都のイベントで一緒になった際、天野さんがこういうものを書いていると伝えたら「私も書きますよ」って。ほかにどういう人に声をかけるかの案もけっこう出してくれました。

天野:その時は、酒の席の冗談かと思っていました。

東:歴史小説のアンソロジーでゾンビをテーマに1冊出そうというのはとてもユニークな企画だし、注目度も高いと思います。本の帯にはあえて「ゾンビ」の言葉は大きくは出していませんね。タイトルの「畏怖」は英語の「if」からきているんでしょう?

天野:タイトルに関しては、揉めました。これか、“日本史・オブ・ザ・デッド”の二択(笑)(※「~オブ・ザ・デッド」はゾンビもののタイトルの定番)。

東:今売り出し中の蝉谷めぐ実さんとか、活きのいい作家さんが集まるなか、天野さんは序章と終章も担当し、全体の柱になっている。ゾンビで書いてくれと依頼した時、それぞれの作家さんはどんな反応だったんですか。

天野:面白がる人あり、困惑する人あり。澤田さんは好奇心旺盛な方なので「天野さん、おすすめのゾンビ映画教えてよ」って。

――天野さんが最初にハマったゾンビ映画はなんですか。定番のジョージ・A・ロメロ監督作品ですか。

天野:なんだろう、最初はB級、C級の『バタリアン』とか、ここ最近のコメディ路線の『ロンドンゾンビ紀行』、『ゾンビランド』とか。今回の小説を書くにあたり、王道ものについても、戦前のモノクロ作品までさかのぼって筋道立てて見ました。

――アンソロジー全体の構成は、あらかじめ決まっていたんですか。

天野:最初に1回だけみんなで集まり、あとはリモート会議で、時代はバラバラにしようと振り分けました。ゾンビの設定もざっくり決めたんですけど、おおらかに破る人もいるし。

――ゾンビに関しては、昔は走らなかったけど最近のゾンビは走るとか、多くの議論がありますけど。

天野:冒頭の矢野さんのゾンビがだいぶ戦うから、そこはOKにしようとなりました。集まった作家さんは、面白いものを書けるという信頼がある人ばかりなので、縛りをあまり設けない方がいいと思ったんです。アクションが得意な人はアクションだし、そこはおまかせで。

東:一見縛りがきつそうな企画なのに、みなさん思いのほか自由にやっていらして、読んでいて楽しかったです。ゾンビといえば昔、まだビデオが一般的でなかった頃、菊地秀行先生が18ミリの映像でホラーをコレクションし始めて、ロメロの『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』の上映会をやってくださった。けれど映写機のトラブルで画面が止まり、フィルムが燃え出してしまった。ゾンビ映画にふさわしい現象でした(笑)。ただ、見たはいいけど、私はゾンビものにはわりと抵抗感があったんです。そんなゾンビ初心者の目から見ても、今回の本は歴史的な要素とゾンビの要素をうまく融合されていて面白かった。アンソロジーの中心となり柱となった天野さんにはご苦労もあったんじゃないですか。

天野:一番苦労したのは序章と終章です。全作品が出そろったのを読んで、これをどうまとめたものかという。矢野さんからは「書いてよ」と、落とし前つけろ的なことをいわれまして。

天野:私も原稿をもらってびっくりしました。

――時代をふり分ける時に題材も決めていたんですか。

天野:かぶらないようにしましょうとは話しました。あと、なんとなくこういうものを描きたいと、みんながいってくれたので、ある程度ばらけさせることができた。

担当:時代のかぶりを少し調整したところはありますが、矢野さんから「元寇でゾンビ視点で書きたい」、澤田さんから「動物ゾンビでどうですか」というお話はありました。

天野:西條奈加さんはあまり時代を縛るのは得意ではないとのことだったので、ほかの方みたいに何年のどこと特定せず、「江戸時代初期、中部地方」の形で書かれました。澤田さんは、僕が送ったゾンビ・リストのなかで、なぜかB級もB級の『ゾンビーバー』が気に入ったらしい。

東:今年1月、東京創元社で創元ホラー長編賞の選考会をやったんですけど、『ゾンビーバー』を下敷きにした応募作が(笑)わりと評価が高かったんです。私は映画を見ていなかったんですけど、一緒に選考委員をやった澤村伊智さんが見ていて教えてくれました。一方、今回のアンソロジーは、各作家の特色がよく現れていて澤田さんや蝉谷さんはやりたい放題でお書きになった感じだし、逆に天野さんや矢野さんは正統派のゾンビ小説になっている。

天野:いい出しっぺとしては、あまり変化球は投げられない。

東:天野さんが物語の舞台にした比叡山には登ったことがありまして、麓の集落も歩いたことがあります。あのあたりの雰囲気を上手に伝えたところに感銘を受けました。

天野:戦国時代でゾンビものをやるとなると、城か山くらいしかないんです。戦う手段や襲われる場所の問題もあって、閉鎖空間を舞台にするのがゾンビもののセオリーになっている。例えば、関ヶ原だとだだっ広すぎる。島でもいいんだけど、比叡山なら建物がいっぱいあるし、焼き討ちなら夜のイメージもある。

東:確かに比叡山の門前にある坂本の町くらいが、ゾンビが徘徊するには手頃かもしれない。

天野:やっぱりゾンビで日本が滅びるわけにはいかないし、江戸の町だと収拾がつかなくなる。あれくらいの町がちょうどいい。

東:比叡山の焼き討ち事件を巧みに使ってらっしゃる。ゾンビが暴れたせいで歴史がああなったんだといわれると、そんな気がしてくる(笑)。元寇の裏にゾンビがという矢野さんの作品もそうです。お二人ともゾンビを一種の疫病的な恐怖として表現されているのが興味深い。

――疫病のイメージはありますよね。時代ごとのゾンビの描かれ方の変化も、ウイルスの変異かもしれないと受けとれます。

東:書いていてコロナの影響はありましたか。

天野:やっぱりありますね。コロナを経てからのものの見方には若干変化があるし、読者も受けとり方が変わっているでしょう。疫病が身近になってしまった感じはあります。ロメロの『ゾンビ』でショッピングモールが舞台になるみたいに、ゾンビって社会や時代の鏡という面がある。だから、歴史ものと相性がよくないはずがない。時代を描くのに適しているんです。

東:ロメロの最初の作品からして、ベトナム戦争とかかわりがあって生まれたのは確か。

天野:あと、死者の増加や戦いのシチュエーションを考える際、現代の日本だと銃が手に入らないからゾンビものをやるのは大変なんです。でも、歴史ものなら刀を持っていますから。

東:それにしても、なぜこれほどゾンビがウケ続けるのか。一番の魅力はなんですか。

担当:「乗り越えられる災害だから」と答えた方がいましたね。「原因はわからないし止められないけど、うまくやれば生き残れるかもしれない。そこで知恵をめぐらすのが面白い」と。

天野:やっぱりショッピングモールなどへ行くと、どこに逃げこむか、防御のためになにを腕に巻きつけるかを考えてしまいます。