「あらゆる場面で意識する存在」三谷幸喜、ジェームズ・サーバーからの影響と『世界で最後の花』の魅力

■ジェームズ・サーバーは、なぜ三谷幸喜に影響を与え続けるのか

アメリカの雑誌『ザ・ニューヨーカー』の編集者であり、漫画家やライターとしても活躍したジェームズ・サーバー。作家としても『虹をつかむ男』や『サーバーのイヌ・いぬ・犬』など数々の代表作を残し、1961年に亡くなってから半世紀以上経った現在でも高い人気を誇っている。

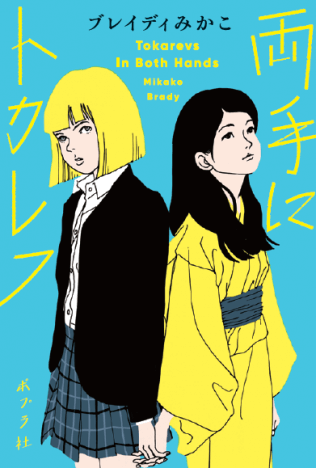

そんなジェームズ・サーバーが1939年の第二次世界大戦開戦時に描いた世界的ロングセラーである絵本『世界で最後の花』(ポプラ社)が村上春樹氏の新訳によって登場し話題を集めている。

今回ジェームズ・サーバーの「大のファンであり大きな影響を受けている」と公言する三谷幸喜氏にインタビュー。『世界で最後の花』とともに、サーバーの魅力について語っていただいた。

――三谷さんにとって、ジェームズ・サーバーは特別な作家だとうかがいました。出会いは大学時代だったとか。

三谷:もともとミステリーが好きで、コナン・ドイルからアガサ・クリスティーやエラリー・クイーンなどを読みあさっているうちに「奇妙な味」というジャンルに辿りつきまして。江戸川乱歩の提唱した、ホラーともミステリーともつかない何とも言えない後味を残す小説のことなんですが、だんだん謎解きよりも独特な世界観を構築した小説に興味が惹かれるようになったんですね。「奇妙な味」の作家たちを集めた『異色作家短篇集』(早川書房)というのがあって、その中にサーバーの『虹をつかむ男』もあったんです(※)。

※現在はサーバーの独立短編集『虹をつかむ男』(ハヤカワepi文庫)で読むことができる。

――2014年に『LIFE!』というタイトルで映画化された作品ですね。恐妻家の男の空想癖を描いた短編小説です。

三谷:僕にとっては最初の映画化1947年のダニー・ケイ主演「虹を掴む男」の原作というイメージですね。これでハマってしまって、他の作品も読みはじめたんです。だけどほぼ絶版なんですよ、サーバーの作品って。日本で刊行された作品は全部集めたくて、古本屋をあちこちめぐりました。「ジョセフィーヌ、生涯最良の日を迎える」という短編が僕は一番のお気に入り。飼い犬を人にあげちゃったあと、初めてその大切さを知った夫婦が、その犬を返してもらいにいくと、あげた人もよそにあげちゃってて……というサーバーにしては珍しくストーリー性のあるお話。サーバーは大の犬好きで、犬にまつわる短編やエッセイをいっぱい書いているんですよ。

――生涯で40匹以上と暮らしたほどの犬好きだったそうですね。『サーバーのイヌ・いぬ・犬』という短編集(※絶版)も出ています。

三谷:僕も犬好きだから、親近感がわきました。作品を読んでいると、だんだんサーバーの人となりがわかってくるんですよ。すごくシャイでシニカルな人だったんだろうなあとか。舞台の仕事もしていたし、役者をしたことがあるみたいだし、僕と共通するところが多いんですよね。しかも亡くなられたのが1961年。なんと僕が生まれた年だったから、これはもう生まれ変わりなんじゃないかと思ったんだけど、残念ながら彼が亡くなったのは11月で、僕が生まれたのは7月。

――それはちょっと、がっかりしますね。

三谷:でも、それくらいの気持ちではいるというか。サーバーと同じで僕も絵を描くのも好きだから、彼のタッチに寄せてみたこともあります。いつだったか、ニューヨークのブロードウェイにお芝居を見に行ったとき、ザ・アルゴンキン・ホテルに泊まったんです。そのホテルはサーバーが頻繁に利用していて「ジェームズ・サーバールーム」というのがあったんです部屋中にサーバーの絵が飾ってあってね。

――そこに泊まったんですか。

三谷:一週間くらい、滞在したと思う。そのときブロードウェイで観たのが、ミュージカルの『キャバレー』。エロスとグロさが混在したデカダンな雰囲気にあてられて、具合が悪くなっちゃってね。意識を失うほどじゃないけど、倒れて、立てなくなっちゃった。それから三日間くらいずっとホテルで寝ていました。でも、せっかくのニューヨークでサーバールームでしょう。寝ているしかないなんてもったないと、芝居のプロットを考えていたら、一気に三本くらい生まれた。『温水夫妻』と『マトリョーシカ』と『竜馬の妻とその夫と愛人』。サーバー先生のおかげだって思いました。だから、そのときに買ったサーバーの絵のTシャツは海外旅行するときは必ず持っていくし、お守りみたいに大事にしている。

――作品づくりに影響を受けた、というより、サーバーという存在じたいが三谷さんの血肉になっているんですね。

三谷:そうですね。サーバーのもっているユーモアとあたたかさ、そしてシニカルさの配分みたいなものは、エッセイにせよ物語にせよ何かを書くときにはお手本にしています。人を食ったような笑いなんだけど、どこかに暖かさがあるし、辛辣なようで、それだけでもない。そのさじ加減が絶妙なんです。

――そのなかで、昨年末に新訳が刊行された『世界で最後の花』はどちらかというとストレートに戦争の痛ましさ、人間の愚かさを描いた作品です。

三谷:僕も、最初に読んだときは驚きました。何事にも斜に構えた姿勢で、ストレートにものを言うことはなく、オブラートに包んで表現する方だというイメージだったので。根っこには明るくてあたたかいものも流れているんだけど、基本的に、偏屈なんですよね。でも、そういう人だがストレートにテーマを突きつけられたときにしか生まれない、凄味のようなものを感じました。

――三谷さんも、オブラートに包むところとストレートに言うところの切り替えは意識していますか?

三谷:僕は毎回、オブラートに包み過ぎているくらいで、ストレートにテーマを掲げたことは一度もないですね。サーバーも、本来はそういう作風だったはずなんです。でも、そういうものをすべて捨てて真正面から取り組まなきゃいけないときがある、と描かれたのが『世界で最後の花』なんじゃないでしょうか。僕にもそういうときがいつかくるのかもしれないけれど……わからないですね、今はまだ。