芸人で絵本作家・たなかひかる 斬新な発想はどこから生まれる? 新作『ももたろう』の型破りなアプローチ

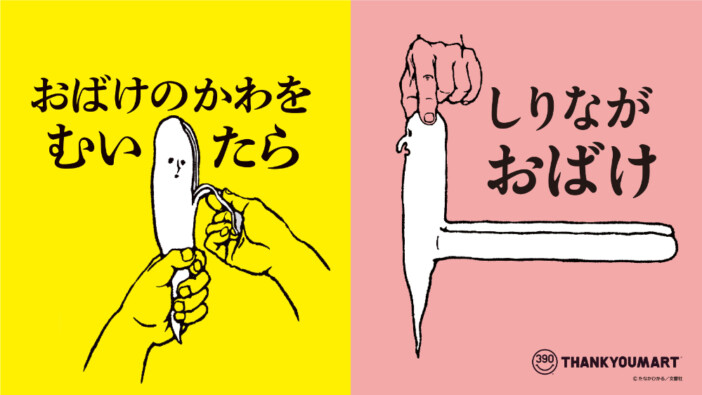

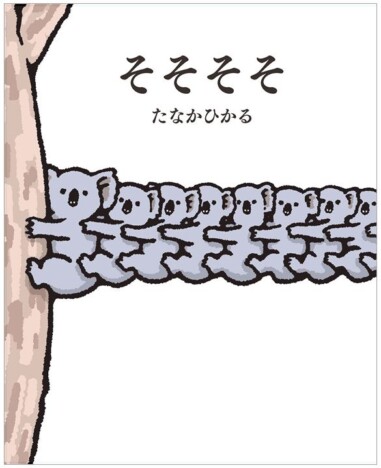

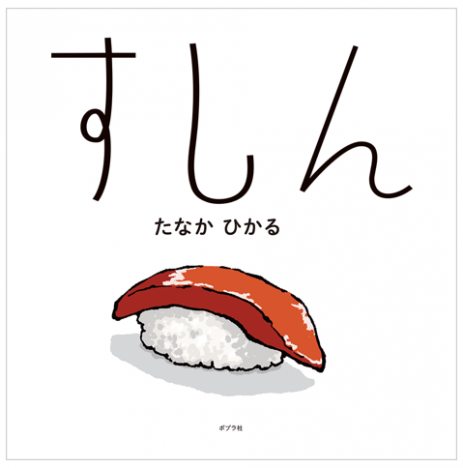

お笑い芸人・絵本作家のたなかひかる氏の最新作『ももたろう』(ポプラ社)が刊行された。『ぱんつさん』(第25回日本絵本賞受賞)、『ねこいる』(MOE絵本屋さん大賞2022)、『すしん』(MOE絵本屋さん大賞2023)など、ポプラ社から刊行されたこれまでの絵本作品すべてが賞を受賞しているたなか氏だが、最新作となる本作は日本で最も有名な童話「ももたろう」を、斬新な発想と型破りなアプローチで描いている。

【写真】『ももたろう』の概念を覆す、たなかひかるの新作を試し読み

人々がイメージする「ももたろう」とはまったく違う作品に仕上がったというたなか氏に、その制作の経緯や創作に対する思いについて、じっくり話してもらった。(篠原諄也)

■「ももたろう」は最初に思いついたアイデア

ーー本作はどのような経緯で生まれましたか。

たなか:8年前にポプラ社さんから初めて「絵本を描いてみませんか」と声をかけていただいたとき、最初に思いついたアイデアが今回のような「ももたろう」だったんです。でも「一作目にしては攻めすぎの内容」と言われて(笑)。それで『ぱんつさん』という作品を出しました。でも、それから何冊も絵本を描いてきたので、そろそろこういう一面も出しておきたいなということで、やらせていただきました。本当にどっちに転ぶかわからないものができたなと思っています。

ーー当時はなぜ「ももたろう」を描きたいと思ったんですか。特に文字がキャラクターのように登場するアイデアはどのように生まれましたか。

たなか:お笑いで「あるあるネタ」ってあるじゃないですか。僕もピン芸人だった時「ボクサーあるある」というフリップネタを作ったことがありました。でも普通にあるあるネタをしたくないなと思っていて、「ボクサーあるある」の文字を立体的に描いて、「あるある」については一切触れずに、その立体をどう使うかだけを見せるというものでした。

若手の劇場では「ももたろう」「サザエさん」「ドラえもん」みたいに、みんなが知っている話を題材にする人が多かったんです。そのほうがやっぱり崩しやすいんですよね。僕は内容をこちょこちょいじるんじゃなくて、もう完全に壊したいなと思っていました。表紙を見て「ももたろうや」と思っても、実際にページをめくってみたら「全然ももたろうの話にならへん!」という作品にしたいと思いました。

あとは(影響を受けた)漫☆画太郎先生が絵本『ももたろう』(ガタロー☆マン名義)を出されて、衝撃を受けたこともあります。画太郎先生らしい壊し方で、めちゃくちゃ潔いんですよ。基本的にはももたろうのストーリーなんですが、要所要所の力の入れ具合が変なんです。「むかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんがすんでい...」でページが変わって、次のページは見開きで「ました!!!」だけなんですよ。シンプルなのに勢いがあって、素晴らしいなと思いました。今回の絵本では、僕なりの壊し方で描けたらいいなと思いました。

ーー「壊したい」という思いが常にあるものなんですか。

たなか:そうですね。新しいものを作るというのは、壊すということだと思っていて。それは出がお笑いのボケだったことも大きいですね。ツッコミが話を振って、それを壊していく係がボケ、訂正、軌道修正するのがツッコミそれを繰り返していくのが、漫才だと思っています。だからいつも「いかに壊すか」「いかにいびつにしてやろうか」と考えています。

ーー絵本という表現方法は、壊すことがやりやすいものですか。

たなか:僕にとってはやりやすかったです。絵本はいろんな説明を抜きにして「こういうものです」と、そのまま提示できる表現方法なんです。漫才や漫画だと、どういう流れでそうなったかをしっかり描いたほうがよかったりする。絵本はそういう制約から解放されています。「なんかわからんけど面白い」ということを、そのまま出せるような自由さがあると思います。