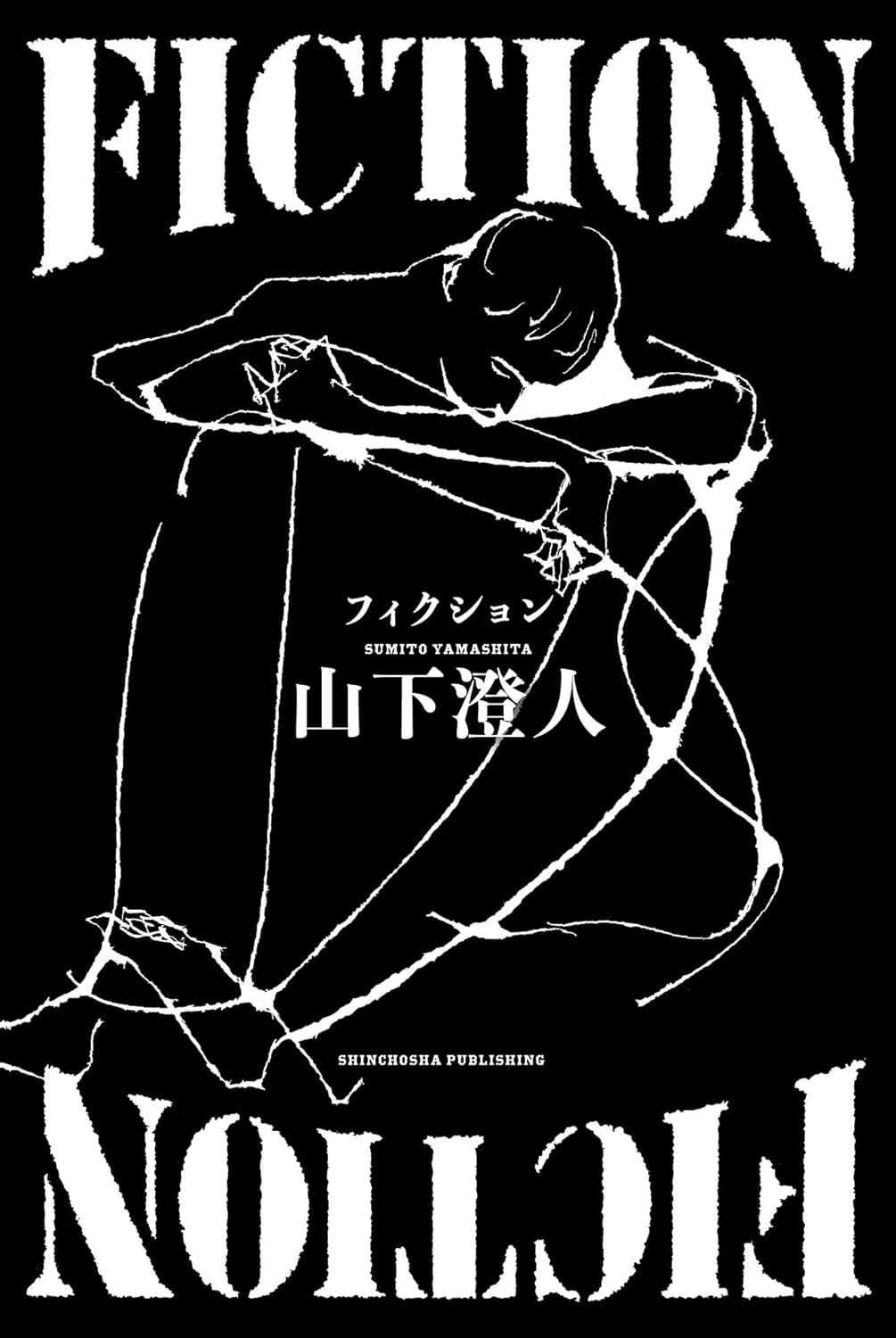

小説をわかってから書くという発想が間違っているーー山下澄人『FICTION』現在形の試み

たとえば、四角四面な窓を思わせる枠形により世界を切り取る「 」の醸す一種の堅実さとは違い、【 】が生み出す谷間のような場所は、どこか暗く深く不穏である。ひとはなぜか、その洞穴のごとき【 】の深奥に目を向け、覗き込まずにはいられない。そんな恣の空想をしてしまったのは、たぶん、私がいまから山下澄人の最新作『FICTION』について文章を書き出そうとしているからだろう。

作中でも話題にされる小説家・大江健三郎がその初期作品において、《町》や《村》というふうに《 》を用いて、作中に象徴的なトポスを立ち上げていたように、本書の語り手・「わたし」は、【わたし】や【谷】、そして【先生】などの言葉を【 】で括り、他の語と区別している。一応触れておけば、この語り手「わたし」は、限りなく山下澄人当人を思わせる存在である。ゆえに「わたし」が一時期を過ごしたという【谷】は、かつて山下が2期生として在籍した「富良野塾」の拠点となった谷であり、【先生】は、その塾長である脚本家・倉本聰を指すと考えられる。

山下は小説家・保坂和志の推輓により『緑のさる』(2012年)で小説家デビューを果たす以前から長く演劇に携わり、90年代後半には劇団「FICTION」の主宰も務めた。曰く、劇団名の由来は、当時辞書で見かけたその語の「偽の薬のいんちき効能書き」という語釈を気に入ったから、ということらしい。

そして同じく『FICTION』という題名を与えられたのが本書である。本作に収められた全7篇は、それぞれ「FICTION 01」~「FICTION 07」とナンバリングされている。そこで語られるのはたとえば、劇団活動を通じて出会った人々や、そのなかで半身不随になった者、あるいはこの世を去った者たちのありし日の姿であり、劇団の稽古の様子や、「わたし」が「ラボ」と呼ぶワークショップのような活動の模様などである。とはいえ、その語られ方は(これまでの山下の作品がほとんどすべてそうであるように)並みひと通りではない。たとえば、「わたし」は劇団の友人たちとの過去をこう回想する。

〈病院へはユイガが何度も見舞いに来た。ユイガとはオギタは劇を何年も一緒に作っていた。そこにはもちろんわたしもいた。ユイガがはじめて来た頃はまだ二十歳だった。オギタは二十四歳だった。ユイガは中卒だった。しかしこの後ぐらいから通信高校を始めて高卒となった。オギタは高校を一度やめて入り直して卒業した。ヤマダがいた。ヤマダはわたしの高校の同級生で、俳優で、高いところが普段は怖いくせに、本番になると舞台の上の、七メートルぐらいある足場の外側に片手でぶら下がって、軽々とせりふをいったりしたからみんなから尊敬されていた。他にタケウチとオーニシとメグがいた。メグはヤマダと結婚して子供が二人出来た。オーニシはいつの間にかいた。ケンとタダもいたがやめていた。ヤダもいたがやめていた。ミウラもいたがやめていた。マユがいた。〉

ここに顕著なとおり、本書の「わたし」は、あからさまなまでに「タ」形を多用する。その連続ぶりは、いわゆる「小説作法」に鑑みるなら、不恰好ですらあるだろう。だが、ここでポイントとなるのは、たとえば「わたし」が「マユがいた」と言うとき、そうした言葉が、ある種の客観性と確信を持って「過去」の出来事を述べるといった体裁ではなく、あくまでも現在進行形の「確認」「想起」行為としてわれわれの前に出現する、という点だろう(たとえば、各文の頭に想起を表す「そうだ、そういえば」のような語を補ってみるとわかりやすいかもしれない)。

なるほど、本書で語られるのは、おおよそが時制的に「過去」の出来事(「体験」)である。だが、目を向けるべきはむしろ、読者の眼前で、それらのおぼつかない過去を不慣れに確認し(「思い出し」)、言葉にしようとする「わたし」の現在形の営為なのではないか。語りの場に立たされた「わたし」は、往時を思い起こし、あるひとつの言葉を選ぶ。選ばれた言葉に反応し、また次の言葉が選ばれる。たどたどしくすらある語の運びで、しかし確実に「わたし」は言葉を前へ進めてゆく。わたしたち読者の前に『FICTION』という書物のかたちであるのはいわば、そうした現在形の試みの集積である。