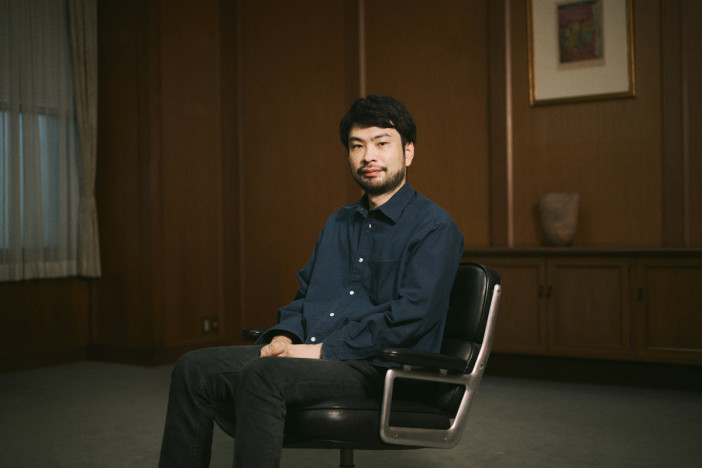

小説家・小川哲が問う「噓の功罪」とは『君が手にするはずだった黄金について』書評

嘘つきは、戦争の始まり。噓は、世界の敵。仮にそのような常識が社会に存在するとして、にもかかわらず、噓(少なくとも100%事実ではない文章)で対価を得て、生活しようと企てる非道徳的な存在が小説家という職業である。そしてよりにもよって、本書の著者たる小説家・小川哲は、その噓がべらぼうに上手い。

本書は6つの文章からなる連作短編集であり、作者自身に限りなく近い存在である「僕」を主人公とする「私小説」的作品である。各編の主人公たる「僕」たちはゆるく繋がっているようであると同時に、あり得た「可能世界」を生きる別々の存在のようでもある。

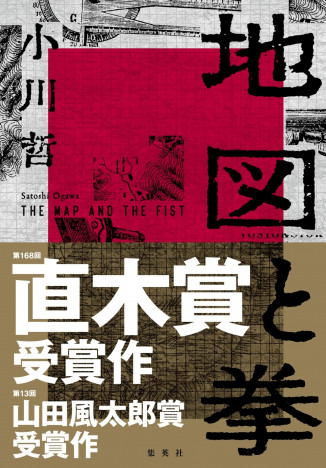

氏のこれまでの作品を振り返れば、第3回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作のデビュー作『ユートロニカのこちら側』(2015年)から、決定的な出世作となる『ゲームの王国』(2017年)、そして第168回直木賞・第13回山田風太郎賞の受賞作『地図と拳』(2022年)に至る長編作品群はもちろんのこと、短編集たる『噓と正典』(2019年)においてさえ、その噓の上手さを十二分に活用して、文字通り世界を股にかける奔放にして緻密な物語を紡ぎ続けてきた作家だと言える。他方で、前作『君のクイズ』(2022年)がそうであったように、直木賞受賞後の近作では、その圧倒的なエネルギーを一点に凝縮したような、小ぶりながら濃密な作品にも積極的に挑戦し始めている。いわば後者の試みの延長線上にある本書は、小川の作品史でも最も小さな作品であると言えるかもしれない。本作で問題化されるのは、ほとんどただ一点、すなわち、噓の功罪のみであるからだ。

だからこう言ってよければ、噓に少しの興味関心も持ち得ない、という者にとり、本作はほとんど無価値であろう。だが、本作はこう問うている――現代に噓と無関係であり得る人間がどれほどいると言うのか。本書で描かれるのは、われわれの日常と紛れもなく地続きに存在する噓である。

就活のエントリーシートの「あなたの人生を円グラフで表現してください」という質問を機に、自分とは何かに悩み始めた「僕」が、自らと全く異なる別人の人生を捏造することで筆が進み始める経験をし、結果的に小説家となる選択をするまでを描く「プロローグ」。東日本大震災の発生した2011年3月11日の記憶を友人たちと辿っていた「僕」がふと、その前日たる平凡な一日としての3月10日の記憶を辿るうち、過去の恋愛のなかに忘れていたあるひとつの噓の記憶を取り戻すまでの顛末を描く「三月十日」。友人の西垣から、妻が仕事を辞めて小説家になろうとしていると相談を受けた「僕」が、その妻を唆す青山のオーラリーディングの占い師の詐術を暴こうと画策するうちに、思わぬ展開へと帰着してゆく「小説家の鏡」。学生時代の同級生の片桐が現在、SNS上で「ギリギリ先生」と名乗り、80億円を運用するトレーダーとして活動しているらしいという噂を発端に、彼のネット上での炎上によりさまざまな噓が露呈するさまを辿る表題作「君が手にするはずだった黄金について」。ロレックス・デイトナの偽物を腕に巻いた漫画家・ババとの出会いから、彼の創作をめぐる噓に対し、本作中でほとんど唯一「僕」が感情的に怒りを剥き出している、書き下ろしの新作「偽物」。

就職活動や恋愛、占い師や詐欺師という仕事、あるいはSNS上での振る舞い。本書で小川が巧みに切り取るのは、そうした日々の延長線上に確かに存在する噓なのだ。そして冒頭に述べたとおり、それらを見つめ続ける「僕」たち、すなわち、小説家もまた噓をつくことをその本義とする存在であるだろう。本書の最後に収められている、『ゲームの王国』での山本周五郎賞(新潮文芸振興会主催)受賞を振り返るというかたちの短編「受賞エッセイ」で、小川は「小説家」という仕事の不思議をこう語っている。

仕事を依頼され、引き受ける。約束した期限までに作品を提出する。

自分がとんでもない詐欺をしているような気分だった。仕事を引き受けた時点で、何を書くかはまったく決まっていない。編集者から空き地を渡されて、僕は設計図もないまま「今月中に何か建てます」と約束する。そして実際に「何か」を建築する。そんな作業を繰り返してお金を稼ぐ。僕は編集者に対して、何を約束しているのだろうーーそんなことを考えたりもした。(『君が手にするはずだった黄金について』P234より)