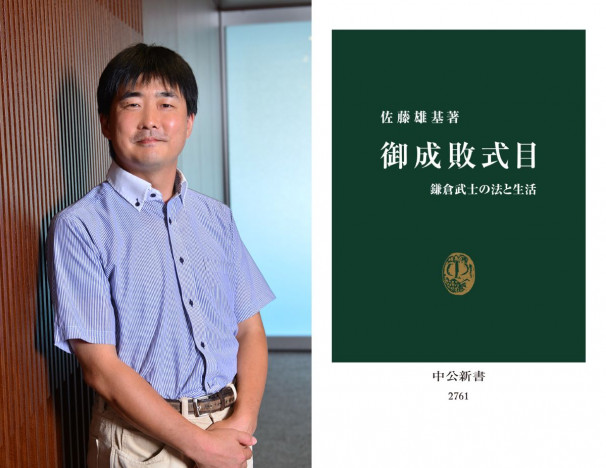

重松清が考える、空き家問題と定年後のオヤジの生き方「自分を見ていても、アップデートできていない部分がいっぱいある」

不動産会社で2年後に定年を迎える水原孝夫58歳の今の仕事は、空き家メンテナンス。妻の美沙は、両親を看取ってから虚脱感で介護ロスにおちいっている。そのうえ、空き家になった彼女の実家に関し、問題が持ち上がっていた。遺体安置所にして再利用しようという若手実業家の計画に兄が乗り気だったのである。重松清『カモナマイハウス』があつかっているのは、還暦間近の主人公にとっては悩ましい、そんな状況だ。だが、彼が若い世代やシニア世代と会話を交わし、固定観念を揺さぶられる描写は軽妙でもある。シリアスでありつつユーモラスな小説なのだ。(円堂都司昭/8月22日取材・構成)

旧いOSで走っている気がするんです

重松:題材にする以前に、僕の実家がずっと空き家だった。岡山県の奥の方だから、これはもう全然売れないだろうし、メンテナンスだけでも大変。2016年に親父が死んだ後、そうして残った家のあれこれをやっていて僕自身が大変だったので、空き家について調べようかと思って、最初は限界集落の耕作放棄なんかをあたっていたんです。そのうち、東京など普通の街中にもたくさん空き家があることがわかった。限られた場所の話ではないし、本当にうちの隣も空き家かもしれないという発想で書くならば、普遍性がある小説になるのではないかと考えるようになった。

――それが今回の作品になったと。ただ、「婦人公論」連載時のタイトルは「うつせみ八景」(2021年7月13日号~2023年3月号)でしたが、書籍化で『カモナマイハウス』に変更されています。小説のなかで「うつせみ」は空き家の比喩ですけど、いわゆるアラ還のような一仕事終えた世代の人間を指してもいますね。

重松:「うつせみ」の抜け殻って「なんとか“ロス”」と同じだもの。「うつせみ」は、家としての「うつせみ」と、介護ロスというか親を看取った後に抜け殻になった奥さんの“ロス”としての「うつせみ」の二つに引っかけました。それぞれの「うつせみ」がどうなるのか、自分でも探りながら書いていった。でも、連載は全八章で「うつせみ八景」だったんだけど、単行本にする時に加筆したら九章に増えて「八景」ではダメだとなった。あと、もうちょっと明るいノリが出ればいいと思って、『カモナマイハウス』にしました。

――確かに「うつせみ」がテーマですけど、小説のノリとしては『カモナマイハウス』という感じですものね。

重松:このテーマで重くしようとしたら、いくらでも重くなっちゃう。実は、全部を先送りするだけでものごとが解決する話ではないので、救いのない話ともいえる。だから、重い話にはしたくなかったんです。

――孝夫の息子でかつては戦隊ヒーローを演じ、今は小さな劇団を主宰するケンゾー。孝夫の取材にきたウェブメディア記者の西条真知子(通称マッチ)。それに空き家を遺体安置所として活用する「もがりの家」のビジネスモデルを打ち出したやり手の実業家・石神井。そのような若い世代と、介護ロスになった妻の美沙をお屋敷のお茶会に招くマダム・みちる、ケンゾーの70代ファン3人組の追っかけセブンといったシニア世代。それぞれの世代に魅力的なキャラクターが登場して、コミカルな場面も多い。

重松:いい歳になった夫婦だけになると、無邪気さがなくなって煮詰まっちゃうから。適度に、ツッコんでくれる相手がそばにいないとしんどい。

――そのしんどさを象徴するのが、離婚後に妻や娘と暮らしていた空き家を訪れる白石正之さん。

重松:重い部分は白石さんに背負ってもらって、そのぶん孝夫の夫婦には光を見せたかった。そこの割りふりは考えました。白石さんがいなかったら、たんにおめでたい夫婦の話で終わっちゃう(笑)。いつものことだけど、連載から本にする時、真っ赤っかになるほど直した。無駄な部分を削った以外で一番直したのは、白石さんについて。連載では前半に登場するだけだったんだけど、本ではその後も存在させるようにして、光と陰でいったら陰の部分を担当してもらったんです。

連載中は間にあわせることしか考えていないから、読み返すとつじつまがあっていなかったり、無駄なところが多かったりする。ただ、連載していないと出せないグルーヴみたいなものもあるので、それは消さないようにしながら直さないといけない。フリクションっていう消せるペンがあるでしょう。本にする時は、初校、再校でだいたい2本は使いきる。

――物語では、アラ還世代の主人公と上の世代や若い世代がやりとりして、ものの考え方の違いが露わになる。それがコミカルに描かれています。

重松:対立じゃなくて、ツッコミなんだよね。孝夫というお父さんは、全方向からフルボッコされる。書いていてそれがすごく楽しかった(笑)。自分の分身のようなオヤジが、よかれと思ってすることが、結果的にみんなから「それは違う」といわれてしまうのが面白い。

――合理的なビジネスを志向して敵役になる石神井が、「持続可能なオヤジをつくる」というコンセプトを打ち出すのが印象的でした。逆にいうと、オヤジというものは持続可能になるのが難しいわけですよね。

重松:難しいですね。自分を見ていても、アップデートできていない部分がいっぱいある。馬鹿だよね。なんか、旧いOSで走っている気がするんです。このOSのなかではこれで正しいんだけど、そもそもOS自体が違っていないか、お前、っていう感じ。Macでいったら「漢字Talk」とかそういう旧い時代のOS。たぶん価値観みたいなものだろうけど、僕たちのこのOSとは別のOSで若い世代は走っている。けどオヤジに比べてカミさんは、いつの間にかOSをアップデートしているということをすごく感じる。その面でオヤジはやっぱり弱いんじゃないか。

――元特撮ヒーローで今は小さな劇団を主宰する息子と父親の距離感も、面白かったです。

重松:「婦人公論」では、今回の小説を連載する前に座談会の司会を1年間やったんです。だから、その頃からこの雑誌の記事を毎号見ていて、読者の中年女性たちは推し活とかが好きなんだなと思っていた。日曜日の午前中なら特撮ヒーローを多くの人が見ているわけで、そのへんから刺激をもらいました。特撮ヒーローってカッコいいと同時にB級感もあるでしょう。孝夫的なOSだったら特撮ヒーローの息子に「劇団四季ならいいのだが」、「シェイクスピアならいいのだが」と思ってしまう。でも、その感覚は、今は違っているでしょう。歳をとっていろんな面で頑固になったり老害になったりするのは、OSをアップデートしない限り互換性がないからではないか。そのズレがあるせいではないか。みんながわかりあえれば割り算の余りは出てこないけど、小説というのはズレを書くもので、僕はそういう割り切れない部分がなんか好きなんです。

――親の介護や空き家の問題は私も直面しましたけど、どちらも多くの書類を読んで署名しなければいけないでしょう。小説とは逆の、ズレや余りをなくそうとする説明や契約の文章です。

重松:婚姻関係もそう。家族というものを特に意識するのは、人が死ぬ時。「自分はこの人の相続をしなくちゃいけないのか」と自覚する。事実婚の夫婦の場合、入院して手術する時の同意書にサインができないとか相続ができないとか、家族と国家というシステムの関係を否応なしに意識させられる。