「AIと人間は言語の学習において、正反対のアプローチを採っている」 ベストセラー新書『言語の本質』著者インタビュー

『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』(今井むつみ、秋田喜美(きみ)著/中公新書)が売れに売れている。言語学を扱った本としては異例のベストセラーとなっているが、これはChatGPTなどの対話型AIの進化に伴う、言語への関心の高まりが背景にありそうだ。

今回、話題騒然の本著をまとめ上げた今井むつみ氏、秋田喜美氏のふたりに、言語学に秘められた謎と魅力を語ってもらった。ちなみに今井氏は認知科学者、秋田氏は言語学者である。違う分野だからこそ分析できた、理解が深まった部分はあるのではないだろうか。

ふたりの話を聞いていると、言語の本質を問うことは、「人間とは何か?」という深淵なる謎に迫る問いであることが見えてきた。(山内貴範)

言語学の本が13万部突破!

――『言語の本質』13万部突破おめでとうございます。ベストセラーになった現在の感想をお聞かせください。

今井:反響の大きさに喜びを感じると同時に、びっくりしているのが正直なところです。これほど反響があるとは思わなかったですね。

秋田:今井先生と同じで嬉しい気持ちなのですが、ちょっと怖い思いもあります(笑)。

――なぜ今、言語学の本が注目されているのかと考えてみると、昨今話題になっているChatGPTなど、生成AIへの関心の高まりも影響があったのかなと思います。生成AIがどのようにして言語を使いこなすのかといった議論は、ネットでも盛り上がっていますね。

今井:そうですね、出したタイミングが今だったからこその反響もあったのだと思います。ChatGPTがリリースされる前だったら、もしかすると反響は今ほど大きくなかったのではないかと。誰もが言語を空気のように扱っていますから、普段はあえて振り返り、考えることをしません。生成AIの実用性が急速に高まったことで、言語とはいったい何なんだろうと考える人が増えているんでしょうね。

――この本の企画が立ち上がったのはいつ頃なのでしょうか。

今井:企画が通ったのは5年ほど前です。したがって、何年か前に刊行されているはずだったのですが、いろいろな私の諸事情で遅れて今に至りました。中公新書編集部にはご心配とご迷惑をおかけしましたが、結果的には遅れてよかったのかもしれません(笑)。

――言語に関する議論を一冊にまとめようとしたきっかけは、編集者からの推薦などがあったのでしょうか。

今井:私の前の本を読んだ編集さんから中公新書で何か書いてほしいとお話をいただきました。ちょうど秋田先生とオノマトペと言語の進化について研究を進めていて、いろいろ話をしていたところだったので、秋田先生と一緒になら書くということで、お引き受けしました。

言語の「記号接地問題」って何?

――『言語の本質』はオノマトペを考察することで、人間がどのようにして言語を獲得するのかを論じた書籍です。認知科学において未解決の「記号接地問題」にも迫る内容で、同問題はもともとAI研究で盛んに議論されていたものだとされています。改めて、今井先生が記号接地問題と意識的に向き合うようになったきっかけを教えてください。

今井:私が博士課程を終えてアメリカから帰ってきて、慶應義塾大学環境情報学部に就職したばかりの頃、すぐ近くの研究室に、の故・古川康一先生という高名なAI研究の大家がいらっしゃいました。先生から、私の言語習得研究のアプローチは、まさに記号接地問題だと指摘されたときから、興味をもつようになりました。

記号接地問題とは、例えば「メロン」という言葉(記号)に対して、我々人間はその色合いや模様、匂い、果肉の触感や味や舌触りなどの特徴を思い出すことができますが、一方でコンピュータに「メロン」という記号と「美味しい」や「丸くて緑色の果実」といった別の記号とを結びつけたところで、コンピュータは「メロン」を知ったといえるのか、という問題です。

AIに携わっている人たちは言葉を辞書のように別の言葉で定義し、コンピュータにその定義を与えて、論理を操作していました。しかし、それぞれの定義と言葉が身体経験や感覚と紐づいていなかったのです。つまり、「メロン」という言葉に定義を与え、特徴を連ねることはできても、どんなに特徴を連ねたところで、メロンが持つ香りや触感、色、味などの表現は記号の羅列に過ぎない。経験に紐づいていなければ、どんなに詩的に表現したとしても、メロンがどういうものなのか、その本当の意味をAIが知る術はありません。

――AIが本質的に、何を学習できて、何を学習できないかのポイントになってきますね。

今井:記号接地という言葉を生み出したスティーブン・ハルナッドが、AIによる言語習得について、「一度も身体感覚に接地せず、記号を別の記号で表現し続けるメリーゴーランドのようなものだ」と説明していました。今は画像処理技術が進化したので、メロンというものの記号を出したら、メロンの画像を認識するくらいならAIの技術的にも可能です。多くの動物の中から猫がどれを指すのか対応付けもできるので、「AIはすでに記号接地ができている」という立場の研究者もいます。しかし、食感や味への紐づけはできておらず、ましてや感情への紐づけもできていません。

――しかし、人間はAIのように膨大な情報を与えられなくても、自然に何がメロンで、何が猫なのか理解できるようになります。

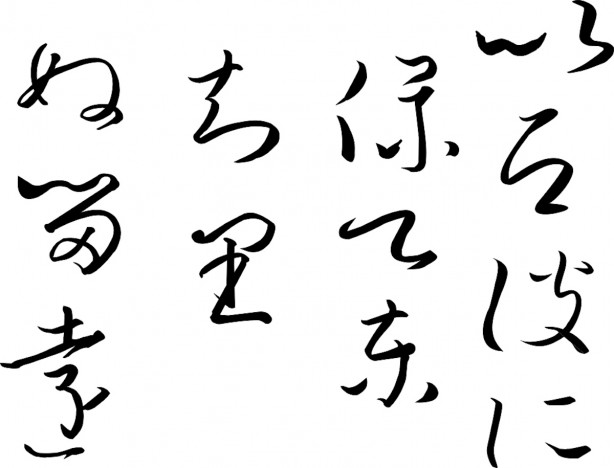

今井:ハルナッドは、身体感覚に接地せずに言語を学習できるのかどうかという問題提起をしました。そもそも言葉の大部分は音から意味がわかるものではなく、抽象的な記号の体系で、恣意性(言語の形式と意味の間の関係は恣意的で必然性がない)があります。では、赤ちゃんはどうやって抽象的な言語に辿りつけるのかという問題があり、その鍵の一つとなるのがオノマトペではないかと、私たちは考えています。