フローの時代の似顔絵――多和田葉子『地球にちりばめられて』+村田沙耶香『信仰』評

書物という名のウイルス 第13回

書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。

批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第13回では、多和田葉子の長編小説『地球にちりばめられて』(2018年/講談社)と村田沙耶香の短編小説『信仰』(2022年/文藝春秋)を評する。

第1回:《妻》はどこにいるのかーー村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評

第2回:《勢》の時代のアモラルな美学ーー劉慈欣『三体』三部作評

第3回:インターネットはアートをどう変えるのか?ーーボリス・グロイス『流れの中で』評

第4回:泡の中、泡の外ーーカズオ・イシグロ『クララとお日さま』評

第5回:承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評

第6回:メタバースを生んだアメリカの宗教的情熱――ニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』評

第7回:感覚の気候変動――古井由吉『われもまた天に』評

第8回:帰属の欲望に介入するアート――ニコラ・ブリオー『ラディカント』評

第9回:共和主義者、儒教に出会う――マイケル・サンデル他『サンデル教授、中国哲学に出会う』評

第10回:胎児という暗がり、妊娠というプロジェクト――リュック・ボルタンスキー『胎児の条件』評

第11回:自己を環境に似せるミメーシス――ヨーゼフ・ロート『ウクライナ・ロシア紀行』評

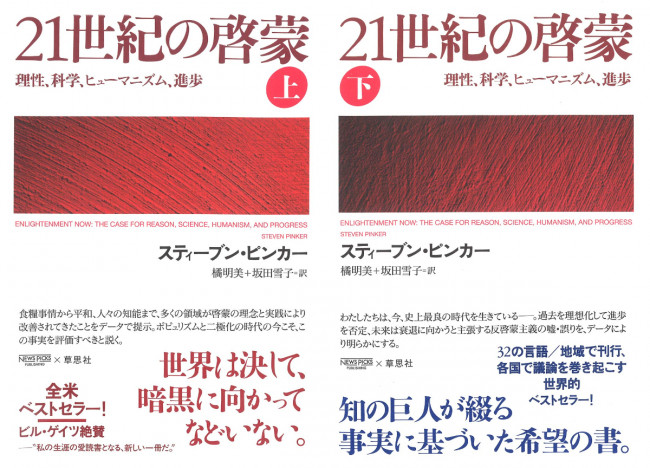

第12回:実証主義は必要だが十分ではない――スティーブン・ピンカー『21世紀の啓蒙』評

いかに「日本」という単語を使わず、その存在を希薄化するか

多和田葉子の長編小説『地球にちりばめられて』(2018年)は、コペンハーゲンの言語学者クヌートがテレビ番組をだらだらとザッピングするうち、「自分の国が消えて」しまった学生のHirukoに触発されて、コンタクトをとるところから始まる。クヌートもHirukoも責任の重圧を背負わないし、忠誠を誓う相手ももたない。彼らには熱っぽい使命感ではなく、どこか無責任な気分があり、それが物語のたえまない「漂流」を促すことになる。

著者の関心は、いかに「日本」という単語を使わず、その存在を希薄化するかに向けられている。Hirukoの故郷は「中国大陸とポリネシアの間に浮かぶ列島」としか呼ばれない。クヌートは日本の存在そのものを知らないし、ゆえにその消失にも無感動である。多和田は日本の目方を軽くし、ほとんど重力を与えずに済ませた。初期の多和田に「無精卵」という短編小説があるが、本作では日本そのものが無名の無精卵のように処理されたと言える。

そもそも、Hirukoとは蛭子、つまりイザナギとイザナミの最初の子どもで、海の彼方に流された不遇の神の名前である。私は多和田の小説を読んでいると、ときおり生ないし生殖に対する暗黙の拒絶を感じるときがあるが(これは後述する村田沙耶香にもある程度当てはまる)、それはHirukoという命名にもあらわれている。その拒絶は本書では国家にも向けられた。

国がなくなったなんて言うとなんだか「国粋悲劇」みたいに聞こえるけれど、そうではなくて、実は自分の好きだった山が削られたことがくやしい。国なんかどうでもいい。山を尊敬しない政治家は許せない!/そのへんでHirukoの声が興奮のあまり高くなったので、他のテーブルで食事していた客たちが怪訝な顔でこちらを見た。(27)。

私がこのくだりから連想したのは、太宰治の『斜陽』である。その主人公のかず子は敗戦直後に「本当に、いま思い出してみても、さまざまの事があったような気がしながら、やはり、何も無かったと同じ様な気もする。私は、戦争の追憶は語るのも聞くのも、いやだ。人がたくさん死んだのに、それでも陳腐で退屈だ」と悪びれずに言い放つ。戦争の記憶も生々しい1947年の小説でこう断言することは、相応の覚悟が要っただろう。この時期に戦争を「つまらない」とかず子に言い切らせた太宰は、やはり並大抵ではない(ついでに言えば、今般のウクライナ戦争もあれこれ思想的に深読みはできるが、その根元に、プーチンという「陳腐で退屈」で「つまらない」政治家がいるという一点は逃せないだろう)。

Hirukoも一見すると、かず子と似ている。日本が消滅したのならば、恐らく大勢の日本人が道連れになっただろうが、そんなことはHirukoをはじめ誰も気にしない。もともと無の日本が本当の無になっただけなのだから、騒ぐほどのことはないのだ。国がなくなったからといって、それがどうしたというんでしょう、でも山を削ることだけは許せません――ここにHirukoの妙な「興奮」のポイントがある。ただし、かず子がシングルマザーとして生き延びることを積極的に選択するのに対して、Hirukoはあくまでノンシャランであり、エコロジストになるわけでもない。

いちおうHirukoはクヌートとともに「同じ母語を話す人間を探す」という目標を共有しているが、これは物語を進める口実だろう。彼らは強い動機をもたないまま、なりゆきで旅を続けているようにも見える。それでも、言語――より限定して言えば言語の変異――については、関心の電圧が高い。「わたしたちはいつまでも移動し続ける。だから、通り過ぎる風景がすべて混ざり合った風のような言葉を話す。/「ピジン」という言い方もあるが、「ピジン」は「ビジネス」と結びついているので、わたしの場合は当てはまらない。売るべき品は何も持たない。わたしの扱っているのは言葉だけだ」。

こうして、日本列島がすっきり消失する一方、残った一部の日本語は変異にさらされている。Hirukoたちのヨーロッパ北方の旅は、いわば奇妙な《日本語の変異株》を確認するプロセスとなる(本書に限らず、新型コロナウイルスのパンデミックが起こる前から、ウイルス的存在への同一化のムードがあったことは注意してよい)。しかも、この言語的変異株は、宿主のヨーロッパを脅かすこともない無害で風変わりな標本なのである。