承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評

書物という名のウイルス 第5回

書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。

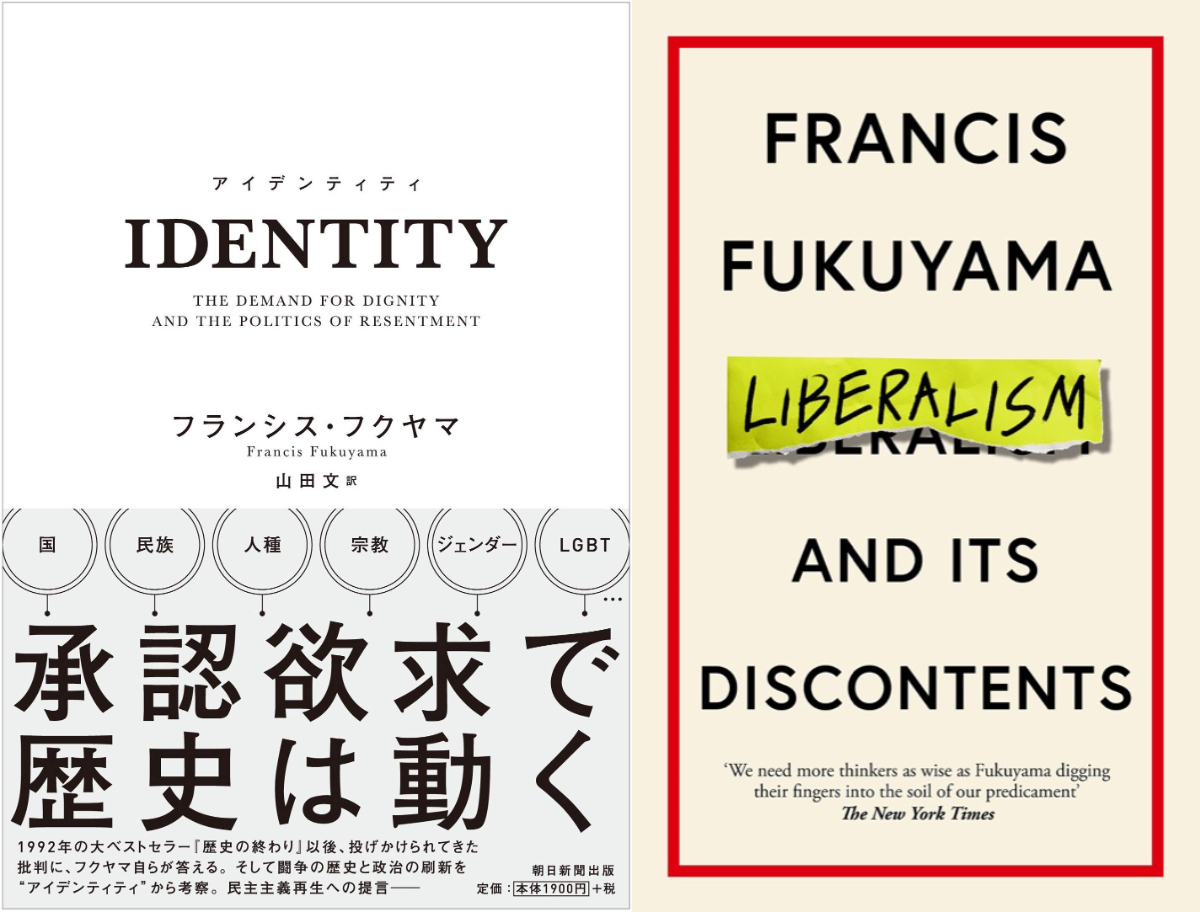

批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第5回では、ベストセラーとなった『歴史の終わり』(1992年/三笠書房)などの著作で知られるアメリカの政治学者、フランシス・フクヤマの近作『IDENTITY(アイデンティティ)尊厳の欲求と憤りの政治』(2019年/朝日新聞出版)『リベラリズムとその不満(Liberalism and Its Discontents)』(2022年/未翻訳)を評する。

第1回:《妻》はどこにいるのかーー村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評

第2回:《勢》の時代のアモラルな美学ーー劉慈欣『三体』三部作評

第3回:インターネットはアートをどう変えるのか?ーーボリス・グロイス『流れの中で』評

第4回:泡の中、泡の外ーーカズオ・イシグロ『クララとお日さま』評

アイデンティティの政治

アメリカの著名な政治思想家であるフランシス・フクヤマは、『アイデンティティ』(原著2018年)に続いて『リベラリズムとその不満』(Liberalism and Its Discontents)を2022年に刊行した。後者も遠からず邦訳されるだろうが、この二つの著作をつなぐ評は日本にはまだ少ないと思われるので、ここで内容を説明しておきたい。

まず『アイデンティティ』から。アイデンティティは比較的新しい言葉であるにもかかわらず、周知のように、現代政治の中心的なイシューとなっている。フクヤマの考えでは、この急速な上昇を支えているのは、人間の心の根幹にある「承認」への欲求である。すでに古代ギリシアでは、公的な承認を求める魂の動きが「テューモス」と名指されていた。ソクラテスによれば、それは理性とも欲望とも異なる、魂の第三の場所を示している。現代語に対応づけるならば「気概(spirit)」がそれに近い。

古代ギリシアであれば、命を賭けた戦士の行為が「テューモス」の根拠となった。ただ、自らの価値を他者から認められたいという承認欲求ないし気概は、戦士に限らず誰もが所有している。現に、近代に入ると(特にマルティン・ルターの宗教改革をきっかけとして)、すべての人間が「尊敬されるべき内なる自己」をもつという信念が広まった。「少数の尊厳のみが承認された世界が、すべての人間の尊厳が承認されることを根本理念とする世界に変わったのである」(p.68)。この大きな精神史的な変化に伴って、内なる自己のかけがえのなさを証明する「アイデンティティ」が承認の対象として浮上することになった。

人間の本性に根ざした承認欲求が、歴史を動かす原動力となる――この考え方を哲学的に根拠づけたのはヘーゲルである。ヘーゲルは人間の歴史を「承認をめぐる闘争」として理解した。近代社会の大きな特徴は、この闘争の権利を、少数の人間から一人ひとりにまで拡大したことにある。あらゆる人間のアイデンティティが等しく承認されるべきなのだとしたら、性別や肌の色や国籍やセクシュアリティのせいで、その尊厳が脅かされることがあってはならない――21世紀に大きなうねりとなったアイデンティティ・ポリティクス(♯Me Too運動からブラック・ライブズ・マター運動まで)は、まさにこの《尊厳の平等》を求める近代的プログラムの帰結なのである。

その一方、近代は「個人の尊厳を承認せよ」という命令のみならず「集団の尊厳を承認せよ」という命令をも解き放った。現に、近代の政治思想のパイオニアであるJ・J・ルソーの著作では、個人(平和で孤独な夢想者)と集団(一般意志)のいずれもが称賛されている(p.88)。前者がリベラリズムにつながるとすれば、後者はナショナリズムや宗教原理主義――特定の民族や宗教の尊厳を強く訴える運動――につながるだろう。ナショナリズムとは個人を民族のアイデンティティと同化させ、それによって誇りや尊厳を与えようとする運動にほかならない。

ともあれ、フクヤマの考えでは、テューモスは人間の本性に根ざしている。だからこそ、個人的アイデンティティおよび集団的アイデンティティの追求も、決して終わることはない。特に、危機や悲劇に見舞われると、ナショナリズムが一気に燃え上がり、ときに「挙国一致」体制ができあがることは、もともとネーションの基盤が脆弱であったウクライナの現状からも明らかである。ただ、フクヤマはその代価についても言及している。

例えば、先進国においては1980年代以降、中間層が解体し、格差が拡大した。にもかかわらず、有権者はえてして不平等の是正をめざす左翼政党にではなく、ナショナルな誇りを謳う右翼政党に投票しがちである。フクヤマは「目覚めよというメッセージは、階級に届けられるはずであったのに、ひどい郵便の誤配のために、民族に配達されてしまった」(p.116)というアーネスト・ゲルナーの印象的な言葉を引用しながら、階級の政治がアイデンティティの政治に置き換えられたために、アドレスの間違いが多発しがちな現代政治のありさまを描いている。ひとは財産をもたないことよりも、アイデンティティや尊厳を認められないことを、いっそうつらいものとして捉える傾向がある。しかし、それは、不平等の是正には必ずしもつながらない(※)。

さらに、左派的なアイデンティティ・ポリティクスの反動として、右派的なアイデンティティ・ポリティクスが活気づいたことも見逃せない。ドナルド・トランプを大統領に押し上げた、そのエネルギーの源泉となったのは、マイノリティの権利擁護に熱心なエリートから排除されたと感じた労働者階級の怨恨感情であった。むろん、その怨みはしばしば的外れである。女性、黒人、性的マイノリティが不当な扱いを受けてきたのは明らかなのだから。だとしても、右派が「ある集団が不当に差別されている」という左派のレトリックを利用して、アイデンティティ・ポリティクスを加速させていることも確かだろう。「現在では、左派から右派までイデオロギーを横断して、「アイデンティティの政治」というレンズを通してほぼすべての社会問題を理解している」(p.170)。

しかし、これが好ましい状況とは言い難い。なぜなら「自分は~である」というアイデンティティの訴えどうしが衝突すると、しばしば和解の余地のない争いへと発展するからである。「「アイデンティティの政治」は、アイデンティティ集団が互いに相手を脅威とみなすようになるにつれて、さらに加速する。経済的資源をめぐる闘いとは異なり、アイデンティティの主張には通常、交渉の余地がない」(p.170)。あらゆる人間が自らを特定のアイデンティティに割り当て、それを譲れない絶対的な価値として訴え始めると、サークルが乱立し、相互の理解可能性は狭まってゆくことになる。

だとしても、フクヤマが言うように、いまさらアイデンティティの概念を放棄するのは不可能だろう。それに、女性や黒人、性的マイノリティを不当に差別してはならないという機運が高まったのは、まさに尊厳の平等という近代のプログラムのなせる業である。このような達成を踏まえつつ、より包括的なナショナル・アイデンティティ構築の必要性を呼びかけて、フクヤマは論を閉じる。

(※)ナンシー・フレイザー+アクセル・ホネット『再配分か承認か?』で議論されているように、経済的な平等と尊厳の平等をどう折り合わせるかは難題である。フレイザーは承認の問題が強調されるあまり、再配分がおざなりになるというケースを懸念して、この双方を等価に見る「パースペクティヴ的二元論」を提案した。逆に、ホネットの考えでは「承認」こそが最も基礎的な道徳概念であり、再配分というテーマはこの原理に従属するものである。いずれにせよ、貧困がさまざまな屈辱(=尊厳の毀損)を繫茂させる「メタ屈辱」(ジグムント・バウマン)になり得ることは、やはり無視できないだろう。