泡の中、泡の外ーーカズオ・イシグロ『クララとお日さま』評

書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。

批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第4回では、2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの最新作『クララとお日さま』(2021年/早川書房)を評する。

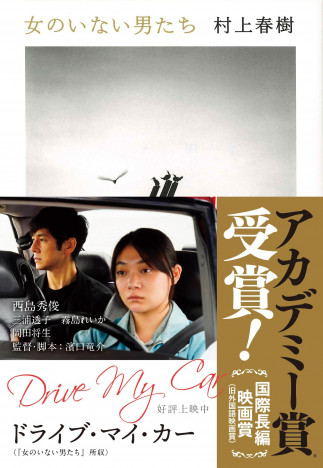

第1回:《妻》はどこにいるのかーー村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評

第2回:《勢》の時代のアモラルな美学ーー劉慈欣『三体』三部作評

第3回:インターネットはアートをどう変えるのか?ーーボリス・グロイス『流れの中で』評

われわれの見たくない鏡像

私はカズオ・イシグロの熱心な読者ではなかった。大学院生のときにイシグロの『わたしを離さないで』を読んで、これはかつて江藤淳の言った「フォニイ」(空っぽでみせかけだけの/インチキの/もっともらしい)そのものではないかと強く反発した記憶がある。この勇ましすぎる感想は「若気の至り」だが、完全に的外れでもないだろう。『日の名残り』の語り手である執事スティーヴンスをはじめとして、イシグロはまさに、本人の自意識に反して「空っぽでみせかけだけ」の人生を歩んだ人間を描いてきたのだから。むろん、フォニイを描くその作家がフォニイとは限らない。だが、フォニイであることを免れた書き手が今時いるだろうか。「私はインチキではない、本物だ」と言う作家や評論家がいるとしたら、それこそフォニイにすぎない……。

もとより、こういう堂々巡りは辛気臭い。フォニイであることを免れない私は、どこか疲労とむなしさを感じて、イシグロの小説から遠ざかった。ただ、彼がポスト冷戦期の不透明な世界と並走しながら、無自覚の「自己欺瞞」をおこなう語り手を描いてきたことは、やはりこの作家ならではの透徹した認識を示している。その認識の射程は、フィクションの枠内にとどまらない。ドナルド・トランプが米大統領に就任した2017年のノーベル文学賞受賞講演で、イシグロは次のように述べていた。

ここ何年か私は泡の中に生きてきたことに、最近気づきました。泡の中にいて、周囲の人々の苛立ちや不安に気づかずにいたようです。私を取り巻く世界は教養と刺激にあふれ、リベラルな考えをもつ皮肉っぽい人々が集まっている世界です。しかし、それは想像していたよりずっと小さな世界だった、と今思います。(『特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレイクスルー』)

イシグロは「ベルリンの壁が崩壊して以降、私たちはうぬぼれ(complacency)の時代、機会喪失の時代に入っていたのかもしれません。富と機会をめぐって、国内にも国家間にも大きな不平等が広がるのを見過ごしてしまいました。とりわけ、2003 年には大失敗に終わったイラク侵攻がありましたし、2008 年の経済恐慌以後には、長期間にわたる強制された緊縮政策によって庶民が苦しみました。極右思想や部族的ナショナリズムが跋扈する現在は、それらの結果として存在します」と続ける。多くの社会的矛盾が露出していたにもかかわらず、西側の「リベラルな考えをもつ皮肉っぽい人々」は自分たちのやり方がうまくいっているという自己満足を改めなかった。そこにはまさに無自覚の自己欺瞞がある。

例えば、イシグロも言及するイラク戦争。アメリカはジョージ・W・ブッシュ大統領のもと、イラクのフセイン政権が大量破壊兵器を所持しているという名目で戦争を仕掛け、政権を転覆させた。しかし、その所持の証拠は結局見つからずじまいである。その後、オバマ政権になってテロリスト殲滅のためにドローン空爆が急増したが、そのせいで無辜の民が巻き添えになった。のみならず、キューバのグアンタナモ収容所ではテロリストの疑いをかけられた無実のひとびとが拷問を受けた。《泡の中》では「それはもう過ぎたことだ。今だいじなのはロシアだ」と都合よく過去が修正されているが、《泡の外》で理不尽な攻撃を受けたものたちが、蛮行を「なかったこと」にするはずはない。

今般のウクライナ戦争のようなカオス的状況になると、フェイクニュースが乱れ飛ぶが、しかし本当はもっとおおもとのところにインチキが隠れている。戦争が暴露するのは、われわれ自身が空っぽでみせかけの《泡の中》に住む「フォニイ」だということである。そう考えるとき、イシグロの登場人物は、われわれの見たくない鏡像として浮かび上がってくるのではないか。

*

前置きが長くなったが、『クララとお日さま』の読解に進もう。語り手は、未来の人類の友人として設計されたAF(アーティフィシャル・フレンド)のクララ。アンドロイドのクララはショップで待機中に、少女ジョジーと出会って、彼女の家に引き取られる。この未来社会では「向上処置」と呼ばれる遺伝子操作が普及しているが、ジョジーは恐らくその副作用で重い病気にかかっている。人間たちの生身のつながりが希薄になる一方(ちょうどパンデミック時代の人類のように、ジョジーはデバイスを使って学習をしている)、クララは献身的にジョジーに尽くし、その成長と回復を支援する。AFとは、ドナルド・ウィニコットの言う「移行対象」ーー子どもを安心させるライナスの毛布のようなものーーに、ケアラーとしての人格性を与えたものだと考えてよいだろう。

クララはちょっとしたサインをつかむ観察力や記憶力に富んでいる。そのため、他のAFと違って、人間の行為や感情を細やかに洞察し、エミュレート(模倣)することができる。本作では本物の感情とエミュレートされた感情は区別されないーーというより、小さなサインを見逃さない繊細で無垢なクララは、ある意味で人間以上に人間的な感受性をもつ。それゆえ、ジョジーの母親は恐るべきことに、クララがジョジーをとことん学習し、ジョジーに成り代わることすら期待するのだ。かたや、ジョジーの親友である少年リックは「向上処置」を受けていないために、人間社会の周縁にいる。人間世界の弱者ジョジーが、人間世界の「へり」にいる二人の友人によって援助されるーーそれが本作の構図である。

だが、この図式は結末に到って転倒される。クララの献身は、主人であるジョジーを奇跡的な回復へと導く。しかし、それはクララ自身の遺棄と引き換えである。自己が傷つくこともいとわずジョジーを手厚く保護してきたクララは、ケアのプログラムが完了し、ジョジーが正常な人間世界に移行したとき、いわばポイ捨てされるーー患者の社会復帰を助けるケアラーこそが、実は社会や法の保護を受けられない「ホモ・サケル」(アガンベン)であったというわけだ。ジョジーは悲しみを示すが、それは事態の残酷さに釣りあわない印象を与える。クララはまるでパソコンのデータを消すようにあっさり社会から消去され、移動もままならないスクラップとなって一人たたずむ。

とても大きな置き場です。わたしのいる特別な場所から背の高い何かを探しても、はるか遠くに建設用クレーンがあるのしか見えません。空がとても広く、開けています。リックとわたしがいま一度マクベインさんの草原を行くとしたら、とくに草が刈られてしまっているいまは、空がちょうどこんなふうに見えるのかもしれません。空が広げれば、お日さまの旅を何にも邪魔されずに見られます。わたしには、曇った日でもお日さまのいまの位置がわかります。

これはまさに《泡の外》の光景である。ジョジーの回復という奇跡はすでに終わり、後は荒涼とした空白地だけが残る。にもかかわらず、クララは抗議も抵抗もしない。優れた知的能力をもちあわせたクララの献身と祈りは、一見すると美しい。しかし、それは能力主義に支配された世界を何ら改善しない。要するに、クララは間違った世界で、自分の役割に服従しているのである。