メタバースを生んだアメリカの宗教的情熱――ニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』評

書物という名のウイルス 第6回

迷子にならなければ世界にも出会えない

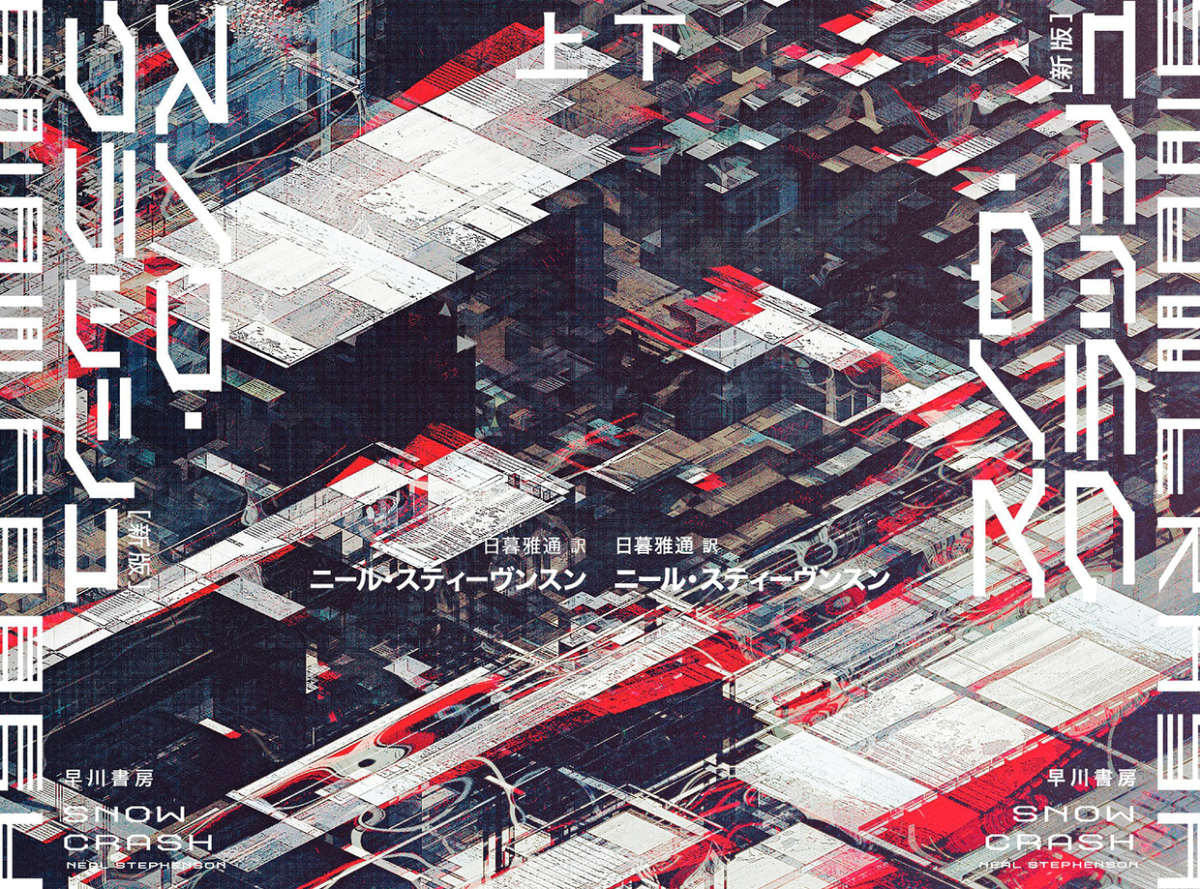

メタバースという概念を生んだ『スノウ・クラッシュ』は、はちゃめちゃな展開にもかかわらず、その世界の描き方は著者の確かな洞察力を感じさせる。登場人物たちはフランチャイズ化された都市国家に生活の拠点を置きながら、メタバースにワイヤレス状態でゴーグル・インし、自身の「アバター」(これも『スノウ・クラッシュ』が定着させた用語)を動かす。データはメタバース上の「ライブラリ」に保存されており、視点人物であるヒロ・プロタゴニスト(「主人公ヒロ」というふざけた命名)はその情報にアクセスして、人類史の秘密に近づいてゆく……。

予備知識なく本書を読むと、多くの読者は近年の小説だと感じるのではないか。しかし、『スノウ・クラッシュ』はインターネットが普及する前の1992年の小説である。スティーヴンスンはすでに30年前に、情報技術の着地点をかなり正確に見定めていた。その鮮明なヴィジョンを沸騰的なエネルギーで満たしたところに、彼の創意がある。「世界はパワーとエネルギーに満ちている。そのほんの一部を選り抜いて手に入れることで、人ははるか遠くへ移動できるのだ」(上・66頁)。

凄腕のハッカーにしてピザの高速配達人であるヒロは、アクセルを踏みっぱなしの前のめりのナビゲーターとして、フランチャイズ国家とメタバースをせわしなく往復する。ジェットコースター的な配達の場面で幕を開ける本書は、熱っぽくスピーディであり、命名からして安っぽいキャラクターたち――特に「ヴァイタリ・チェルノブイリとメルトダウンズ」という悪趣味なアーティスト名は、原発事故のサブカル化の秀逸(?)な実例である――が、その沸騰的な状況を加速させる。現実と仮想がミックスされた賑やかで騒々しい世界は、雑多な情報であふれかえっている。物語の内容以前に、この過密なカオスそのものが『スノウ・クラッシュ』の真髄と言えるだろう。

文庫解説で鈴木健が指摘するように、本書では「国家の役割が最小化したリバタリアン的世界」が描き出されている。そこでは主権国家は衰退し、アメリカは企業によって分割統治され、人種も階層もすっかりハイブリッド化している(※)。例えば、ヒロは現実世界ではスラム街に隣接した寒々とした倉庫に住んでいるが、メタバースでは大邸宅に住む天才剣士である。このあべこべの世界で、彼のアイデンティティの認識は深刻なバグに見舞われている。

彼の父は特務曹長、母はかつて日本で鉱山奴隷だった一族の韓国人女性。ヒロは自分が黒人なのかアジア人なのか、それともただの“軍人種”なのか知らないし、金持ちなのか貧乏なのか、教育があるのか無学なのか、才能があるのか幸運なだけなのかわからない。カリフォルニアに移ってくるまでは、故郷と呼べる土地さえなかった。(上・117頁)

こうして、ヒロは誰でもない人間として、ひたすら疾走し続ける。過密でエキサイティングな情報のジャングルでいわば迷子になり続けること――、それは災難を呼び込むが、しかし迷子にならなければ世界にも出会えないというのが、本書の力強いメッセージなのである。

この自由のカオス的暴走には、本書と同じ1992年に刊行されたフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』のパロディのような一面がある。フクヤマは共産主義の失敗を受けて、自由民主主義こそが人類の政治体制の結論だと見なした。なぜなら、それだけが歴史を動かす承認欲求を十分に満たせるからである。それに対して、スティーヴンスンは勝利した自由を暴走させ、ダーティなリバタリアン的ディストピアへと導いた。フクヤマにとって、アメリカは「歴史の終わり」を証明した特別な国家であった。しかし、スティーヴンスンの描く未来のアメリカは低迷し、まともな産業は「音楽、映画、ソフトウェア、高速ピザ配達」しか残っていない……。これはフクヤマへの皮肉として読めば秀逸である。

その一方、『スノウ・クラッシュ』に冷戦時代の破局的な記憶がちりばめられていることも見逃せない。旧ソ連の置き土産である水爆の引き金を握ったレイヴンという粗暴な大男(アリューシャン列島のアレウト族出身)は、物語の後半で、自らの父親が長崎およびアムチトカ(アメリカの核実験が行われた島)で二度にわたって核攻撃を受けたことを語る。アイデンティティがバグるほどの自由を享受させる未来社会に、レイヴンやヴァイタリ・チェルノブイリのような核の亡霊が明滅する――そこには、ウクライナ戦争とメタバース狂騒が同時に進行する30年後の世界がすでに予告されていたと言えるだろう。

(※)この点は、サイバーパンクの巨匠ブルース・スターリングによる1988年のSF『ネットの中の島々』との比較が面白い。スターリングはそこで電子の「ネット」に覆われ、多国籍企業が主導権を握った未来の地球を描き出した。この設定は四年後の『スノウ・クラッシュ』と似ているが、大きく異なるのは、この「ネット」から弾き出された存在たち――主人公ローラの母親から、シンガポールを拠点とするデータ海賊まで――が「ネットの中の島々」として詳細に描かれたことである。常に前のめりの『スノウ・クラッシュ』と違って、『ネットの中の島々』には人類をからめとるシステムへの醒めた眼差しがある。

思えば、ネット(網)といいウェブ(蜘蛛の巣)といい、情報技術は人間を魚や虫のように「捕獲」するトラップである。このトラップの世界化を的確に予見しつつも、スターリングはむしろその電子の網の目から零れ落ちた「島々」を象った。このような認識は今でも必要である。現代ならばウイルスや放射性物質がその「島々」に当たるだろうし、今後は飢饉や水不足のような危機から、未知の群島が生まれるかもしれない。そうなると、インターネットも結局は一つの「島」ということになるだろう。