芥川賞「該当作なし」は妥当な判断か 文芸評論家・栗原裕一郎に聞く、新人小説“不作”の背景

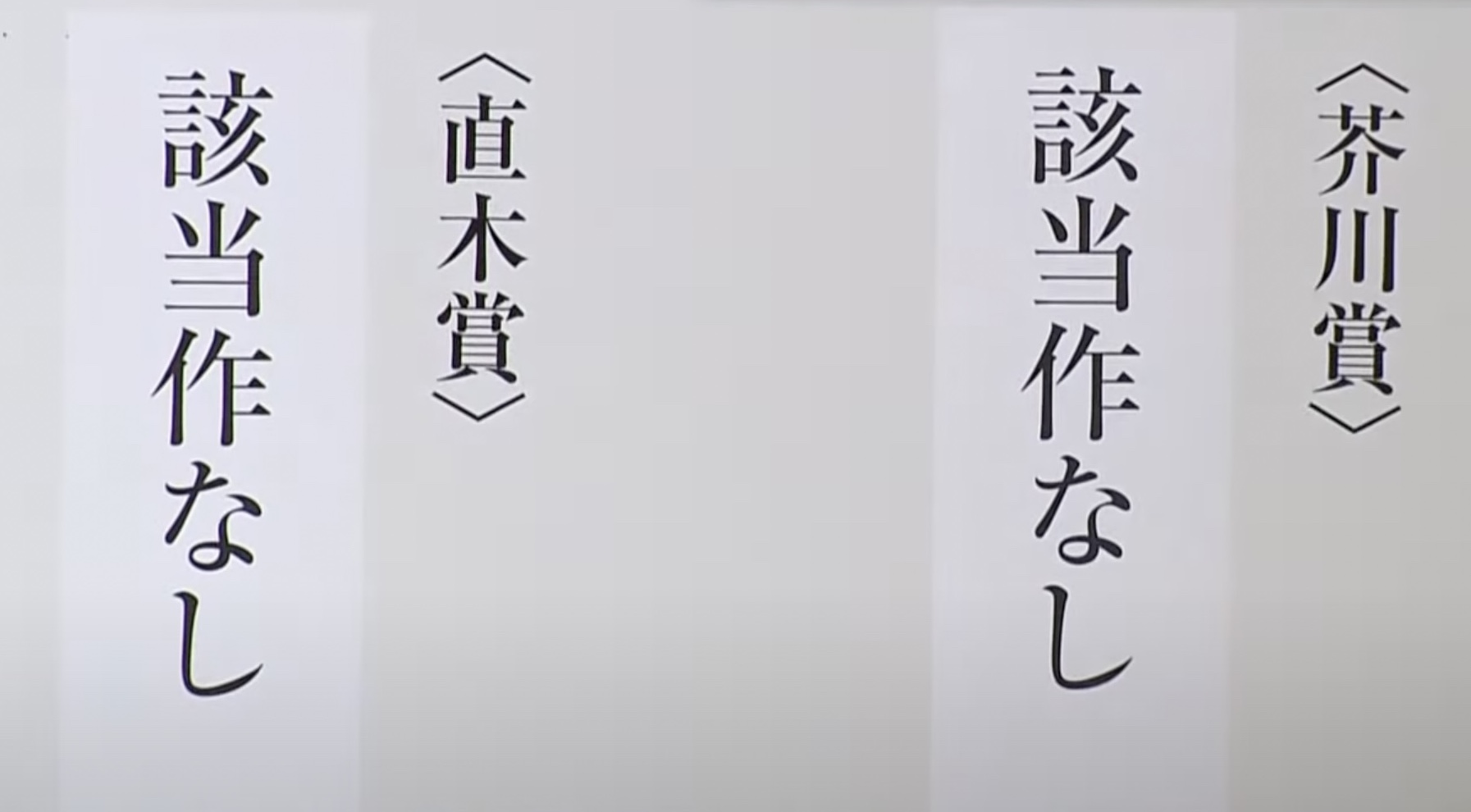

第173回芥川賞・直木賞の選考会が7月16日に行われ、両賞ともに「該当作なし」という結果が発表された。芥川賞での該当作なしは第145回(2011年)以来14年ぶり、直木賞では第136回(2007年)以来18年ぶり。そして両賞が同時に該当作なしとなるのは、1997年・第118回以来、実に28年ぶり6度目のことである。

異例の事態に作家や書店からは様々な声が挙がっているものの(参考:芥川賞・直木賞「該当作なし」に書店や作家から戸惑いの声)、一方で今回の芥川賞の結果について、文芸評論家の栗原裕一郎氏は『週刊新潮7月10日号』のコラム「文芸最前線に異常あり」にて、「『受賞作なしはなし』もまた長らくの通例だが、あわせて破られても不思議としない」と予測していた。実際に「該当作なし」となったことについても、栗原氏は「妥当な判断」と見ている。

「私見では、グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」がかろうじて受賞の水準に達しているものの、その他3作は届いていないという判断でした。とはいえ「トラジェクトリー」も、主題だけ取り出せば「居場所のなさ」「自分探し」といったありきたりなモチーフの作品であり、その点を疑問視される可能性は十分考えられました。「トラジェクトリー」を外してその他の3作で考えた場合、どれが選ばれたとしても、無理に授賞した印象が例年に増して出てしまったでしょう。該当作なしは妥当な判断だと思います。「トラジェクトリー」単独受賞でもよかった気もしますが」(栗原氏)

栗原氏は、前述のコラムにてここ数ヶ月「新人小説が不作だ、旱魃だ」と書いていたが、その背景には、そもそも文芸誌に掲載される小説の数が少なくなっていることも影響していそうだ。

「掲載媒体である文芸誌が、新人小説に限らず小説をあまり載せなくなってきている印象が数年前からあります(文芸評論はそれ以上に載らなくなっていますが)。この上半期は、新人小説の数自体が少なく、出来に関しても振るわない状態が続いていました。候補4作品のうち3作品が6月号から選ばれていましたが、6月号に秀作が並んだという印象はありませんでした。文芸誌6月号というのは上半期最後の号にあたるため各誌勝負作を投入してくる傾向があります。その6月号に凡作が並び、この上半期は巻き返しができなかったなと考えていただけに、意外というより怪しいと思ってしまいました」

栗原氏の調べによると、芥川賞の候補作品数そのものも年々少なくなっているという。

芥川賞候補作品数の推移

1980年代:6~8作品、平均7.25作品

1990年代:5~7作品、平均6.2作品

2000年代:5~7作品、平均5.95作品

2010年代:4~6作品、平均5.2作品

2020年代:4~5作品、平均4.9作品(栗原氏調べ)

出版業界にとって今なお、芥川賞が商業的に重要なイベントなのは確かだが、しかしながらその性質については、新人作家にとって必ずしも望ましいものではない部分もありそうだ。

「芥川賞は新人賞という位置付けですが、事実上、日本の文芸を象徴・代表する文学賞であり、 文芸業界(≒「文壇」)がこの賞を核として回っているのは否定しがたい事実です。その体制は、戦後、石原慎太郎の受賞を境に、ジャーナリズムとの共謀、相互作用により築かれてきたものと見なすことができます。国民の耳目を引く賞であり続けているのはそのためですし、ゆえに商業的にも大きな影響を持つことになっているわけです。その状態はたぶんに偶発的に形成されてきたものであるので、ことさら意義を問うのは、ちょっと筋の違う話かと思います。

芥川賞の規定は1935年の創設時から大きくは変わっておらず、折々にパッチを当てて凌いできたというのが実情かと思います。そのため暗黙的で曖昧な規約も多く(分量や発表媒体など)、新人作家の自由を損ねている節があるようには感じられます。抜本的な改革を期待する声がかねてからあるにはありますが、そうすると賞の性格が変わり、戦後以来の体制が崩れるおそれもあります。できるものならもうやってるよ、というのが主催側の意識ではないでしょうか。純文学の作家になるというのは、そうすると、この体制に順応することにほかなりません。制度内でギリギリどこまでやれるかを試すのが、新人の心得ということになりましょうか」

日本の文芸を象徴・代表する文学賞となっている芥川賞だが、今回の「該当作なし」という結果は、改めて同賞の新人賞としての性質、ひいては文芸業界のあり方を問うものだったのかもしれない。