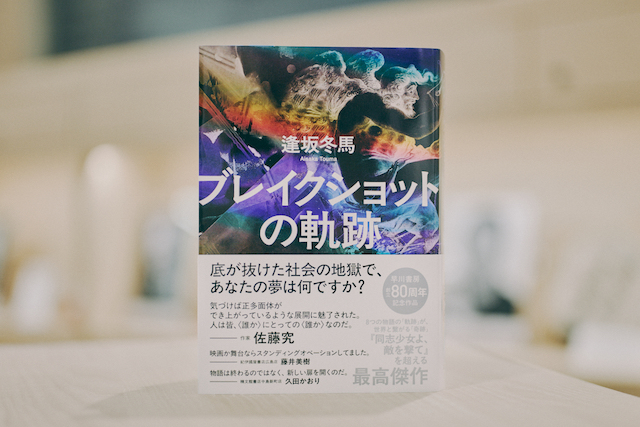

逢坂冬馬『ブレイクショットの軌跡』インタビュー「作中で描かれる現代社会の病巣は、今まさに目の当たりにしていること」

独ソ戦での少女兵たちの過酷な運命を描いた『同志少女よ、敵を撃て』、ナチス体制下のドイツでヒトラー・ユーゲントに戦いを挑む海賊団の少年少女たちを描いた『歌われなかった海賊へ』で注目を集める作家・逢坂冬馬の最新刊『ブレイクショットの軌跡』(早川書房)は、著者が初めて現代日本を舞台に描いた群像劇だ。

次々と移り変わるSUV車・ブレイクショットの所有者の視点を通して、底が抜けた現代社会を描き出した本作は、どのように構想/執筆されたのか。逢坂冬馬にインタビューした。

自分のふるまいが、何かのきっかけを無数に生みだしているかもしれない

逢坂冬馬(以下、逢坂):『同志少女よ、敵を撃て』と『歌われなかった海賊へ』という二作品を通じて、僕は近代ヨーロッパの戦争について描く作家だという印象をもたれた方が多いと思いますが、だからこそ三作目は、現代劇にしようと決めていました。というのも、僕が書きたいのは、どれほど特異に見える集団も、そのなかで生きる人々も、決して自分たちとは無縁の存在ではないのだということ。おっしゃるように、一見してなんの接点がないような人たちの人生はどこかで繋がっていて、ふだん僕たちがニュースなどに触れて、ただの情報として処理してしまいがちな事象に、僕たち自身も関わっているかもしれないということなんです。会社員も、フリーランスも、その日暮らしの人たちも、富裕層も、そして紛争地域に生きる人たちすらも、重なりあって円環するような物語を描けたら、と。

――まさに、どんなに遠くの場所で起きているニュースも、他人事ではないということを、ぞっとするような想いで読まされる場面が多々ありました。冒頭、自動車期間工の本田昴という青年は工場で同僚によるボルトの混入を見るのですが、そのことが引き起こしてしまうかもしれない事態を想像すると、ゴミ捨てひとつ「まあいっか」とは思えないな、と。

逢坂:日常というのは、無数の選択によって成り立っているんですよね。たとえば駅で道を聞かれたときに親切に対応するのか、コンビニのレジで店員に八つ当たりするのかで、その後の未来が大きく変わってしまうかもしれない。何もかもにおいて理想的な人物としてふるまえ、ということを言いたいわけじゃないけれど、たいしたことないと思いがちな自分のふるまいが、何かのきっかけを無数に生みだしているかもしれない。そのことに自覚的であるかどうかで、いろんなことが変わるだろうな、と。

――登場人物が聞き流していたこと、そして私たちが何気なく読み流していた部分にも、すべての伏線が張られていて「その言動が、ここにつながるのか」と何度もはっとさせられました。

逢坂:自分が製造に携わっている車が最終的にどこにたどりつくのか、本田昴が想いを馳せる場面があります。世の中で起きるすべてのことに責任がもてるわけじゃないからこそ、日常の自分の言動に有機性があるということは知っておきたい、と思います。それをどうすれば表現できるのか、とにかく膨大な数の登場人物の動きをプロットにまとめるだけで2万字を超えてしまい、あとは書くだけだと思っていたら、みんなどんどん脱線していくので、大変でした(笑)。

――大変だっただろうなと思っていました(笑)。読みはじめて最初は「これはどう繋がっていくのだろう? 連作短編なのかな?」と手探りなところもありましたが、だんだん、彼らの言動だけでなく「ブレイクショット」を一つの軸に物語が繋がっているのがわかって、おもしろかったです。

逢坂:「ブレイクショット」は本田昴の働く工場でつくっているSUV(四輪駆動車)の名称ですが、最初はちがう車種名を設定していたんですよ。でも、冒頭で本田昴が訪れるバーにビリヤード台があって、なんだかいわくありげなマスターが出てきてしまって。意識して書いたわけではないのですが、書いてみたらそこに存在しないといけないような気がしてきて。そういえば、ビリヤードのゲームを始める最初のショットを「ブレイクショット」っていうんだった、そういう車種もありそうだなと思いついたら、それでいくしかないような気がしました。最初の一打で球が散らばりカオスが生じる、ビリヤードの様子も物語で描きたいことと重なるな、と。

――いちばん大事なところが、プロットにはなかったんですか。

逢坂:そうなんですよ。始まりからして脱線していた(笑)。でも、それがよかったかなと思います。ただ、自動車を主軸にするというのは、最初から決めていました。世界のあらゆる層を円環する物語にするならば、おそらく格差社会を描くことになる。すべての状況において存在しうるガジェットはなんだろうと考えたとき、自動車しかないと思いました。自動車そのものに善悪の性質はないけれど、霧山冬至のようなエリートが適度に安価なものとして購入することもあれば、板金工の後藤友彦のように中古車を憧れとして手に入れる人もいる。その製造には、自分で手に入れるなんて考えもしない本田昴のような期間工が関わっていて、性能のいい日本の車は中古で海外に流れて、改造され戦争に用いられることもある。

――日本人の多くが、国産車は世界に誇る製品だと思っているからこそ、その裏の側面にも読んでいてはっとさせられました。アフリカの子どもたちに、こんなふうに届くのだと……。

逢坂:これがたとえば、日本でつくられた武器が世界中をめぐってドラマティックな現実が生まれる、なんて設定だったら、嘘くさくなってしまうと思うんですよね。あたりまえに存在しているものを追ううちに戦争にまでたどりついてしまう、という物語は、自動車を主軸にしなくては描けなかったなと思います。

善良に生きるということ自体、それを選択可能な人間に与えられた特権

逢坂:善良に生きるということを疑いなく実践できる市民社会というのは、残念ながら、限られているんですよね。たとえばアフリカの少年たちは、先進国からの旅行客を護衛するふりをして自作自演の襲撃もして、お金をまきあげていた。その行為は「悪い」ことなんだけど、武装勢力の下っ端として日常を生き抜いている彼らに「そんなことしちゃだめだよ」なんて言ったところで、意味がない。ほかに、生き抜く術がないんですから。モラルに基づき、善良に生きるということ自体、それを選択可能な人間に与えられた特権でもある。そして、自分ならそれができると思っている人ですら、何かのきっかけで正しさを放棄せざるを得ないところに追いつめられてしまう可能性がある。

――会社の不正を知った後藤が、それを告発すれば家族もろとも路頭に迷うかもしれない、優秀な息子を進学させてやれなくなるかもしれない、と葛藤する場面もありました。

逢坂:実際、違法行為に対する内部告発によって地方の大企業がつぶれ、失業者が大勢出たことによって、告発者が一身に非難を浴びることになってしまった、という例もあります。なんてひどい世の中なんだ、と思うけれど、自分だけでなく周りの人たちの身をまもるため、個人の使命を曲げて組織に所属し続けることを選ぶ人もいるでしょう。その構造は、企業だけでなく、後藤の息子・晴斗が所属する少年サッカーみたいな場所にだって、生まれている。正しく生きるとはどういうことなのか、私たちはどうすべきなのかということも、本作を書くうえで抱え続けていた問題意識のひとつです。

――善良な父を尊敬し、誰よりも賢く健やかだったはずの晴斗が、経済セミナーを通じて詐欺に接近してしまうさまも、リアルでした。

逢坂:詐欺も当然「悪いこと」なんだけど、詐欺グループもまた一つの階級社会であって、捕まる危険のあることに手を染める人たちは、搾取される側でもあるんですよね。そうせざるをえないところまで追いつめられているわけだから。そして、安全圏に身を置く人ほど、暴利をむさぼっている。社会の縮図のようなそのしくみは、今作で描かないわけにはいかないと思ったし、もしかしたら今後、もっと突きつめて考えていかなくてはいけないテーマなのかな、とも思っています。

――とはいえ「誰にだって事情はあるんだよ」というふうに、善良さから外れた人たちを擁護しすぎない、という姿勢も本作からは感じました。

逢坂:事情があって逃れられない人たちの苦しさは、きちんと描かなくちゃいけないと思う一方で、過度に相対化した描き方をするとシニシズム(冷笑主義)になってしまう。それだけは絶対にやってはいけない、という思いもありました。いちばん、簡単なんですよ、そういう形に落とし込むのは。それは、世の中で起きているさまざまなことと自分を切り離し、外部化したところから嘲笑うことと同じなので……。罪は罪として描かなくてはいけないし、理不尽に何かを失ってしまったのなら、失ったなりの在り方を模索する人たちを描くことで、希望を見出したいとは思っていました。もうどうしようもないから自分は悪に手を染めるぞ、と決めて正道に戻ってこられなくなる人たちとの違いは、そこにあるはずなので。