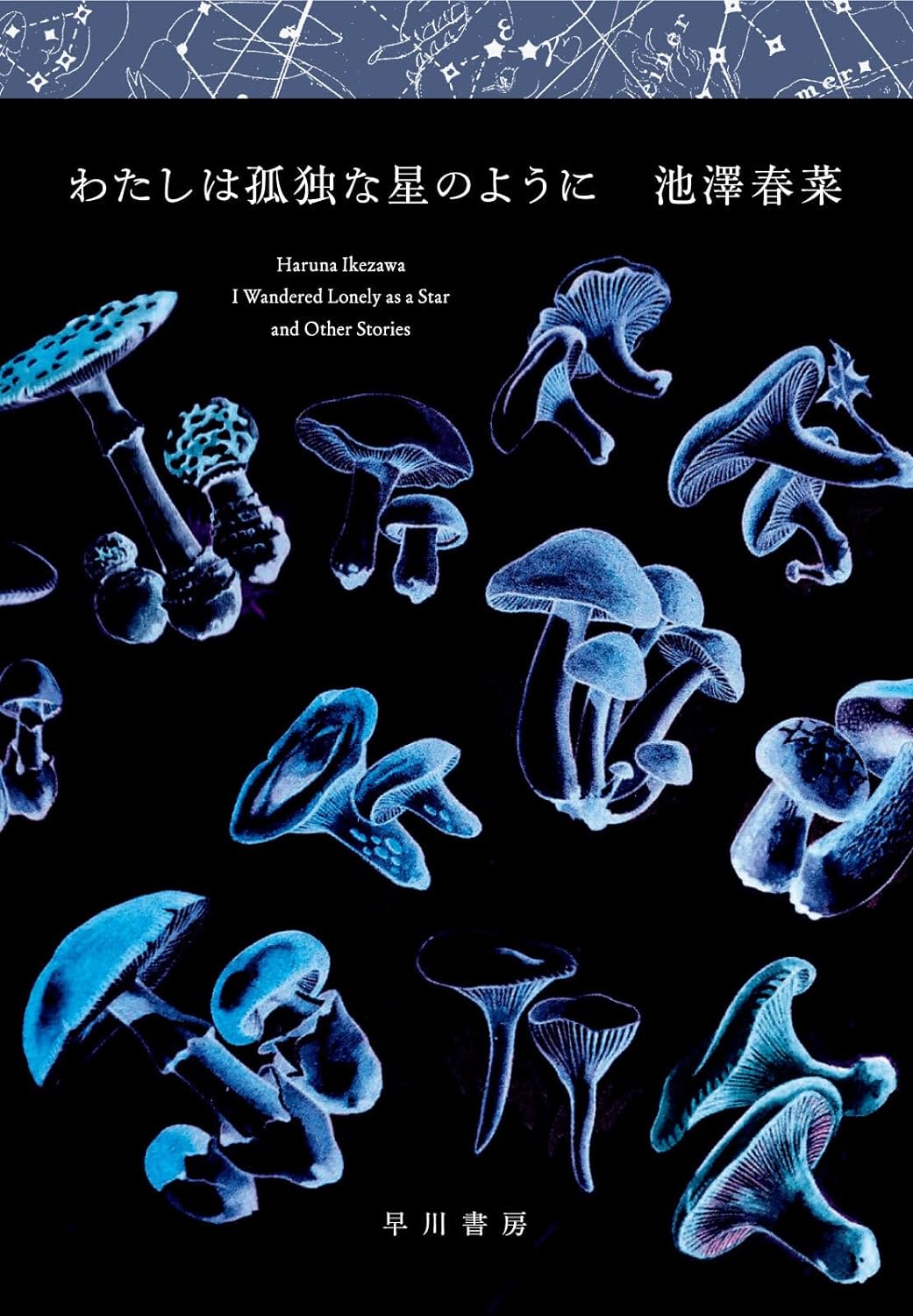

杉江松恋の新鋭作家ハンティング 〈わたし〉のために書かれたような物語ーー池澤春菜『わたしは孤独な星のように』

書き出しの個性、さらに言えば美しさは特筆ものだ。「祖母の揺籠」はこんな一文で始まる。

——この文書を「わたしは祖母である。名前はまだない」そんな言葉で始めようかと思ったが、それは不正確だ。

小説読みの心をくすぐるような書き方で話を始めたところで作者はぎょっとするような事実を明かす。「わたしは太平洋に浮かんでいる」「わたしはひっくり返したクラゲに似ている」と。どういうことなのかは書かない。最初の「糸は赤い、糸は白い」と同じで、未来における人類の変容を描いた物語なのである。前景に置かれているのが個人の思いであるというところも一緒で、〈わたし〉がある人との再会を望む物語なのである。愛する人と共にありたいという普遍的なその思いが、個を超えて人類すべてに広がっていくというのが「祖母の揺籠」の肝である。

最も美しい書き出しだと思ったのは表題作だ。こんな風に始まる。

——伯母が空から流れたのは、とても良い秋晴れの日だった。

母を早くに亡くし、叔母の手で育てられた〈わたし〉は、彼女の友人であるレイリタに預けられた。その遺言に従うため、長い道のりを旅するというロード・ノヴェルの体裁である。〈わたし〉が文章の難読症、ディスレクシアであるという設定で、そのことがレイリタと心の結びつきができる場面で効果的に使われる。各人の生きている姿にそれなりの理由があり、物語の中では必ずプロットと結びつく形でその設定が使われる、というのも本短篇集の特徴だ。キャラクター小説の骨法を作者はよく弁えている。

〈わたし〉とレイリタがいる世界は今私たちがいるこの場所とよく似ているが、少し違ったところがある。これは書かないので、お確かめいただきたい。現実から浮き上がった部分と、しっかり足をつけられる基盤とが併存しているところも読み心地を良くしてくれている理由だろう。美しい書き出しを回収したところで物語は余韻を残して終わる。

突飛な着想と目の前の読者が「あなた」と語りかけられているように感じる、皮膚距離の近さとが共にある。ギャグのセンスや用語の確かさもあり、非常に親しみやすい物語である。SF小説ではあるのだが、もっと違う何か。まるで〈わたし〉のために書かれたような物語だ、という思いを抱く読者は多いのではないだろうか。池澤春菜という作者がそこにいて、目の前に小説を差し出してくれるような錯覚に囚われる。心に届く小説、と言うべきか。