『光る君へ』で注目の藤原氏とは、果たして何者なのか? 馳星周が迫る、古代史の謎

けれども、本作における道鏡は、いわゆる「怪僧」的な立ち振る舞いをするわけではなかった。彼はあくまでも、阿倍の孤独を心身両面にわたって癒すのみ。むしろ、彼の登場によって――自らを深く愛する者を側に置くことによって覚醒する阿倍こそが、本作の肝なのだった。次第に聖武天皇の娘としての才覚を露わにしてゆく彼女は、道鏡の助言のもと、仲麻呂に退けられていた老軍師・吉備真備を太宰から呼び戻し、幼少期には淡い恋心を寄せながらも自らの存在を「捨て駒」として利用した仲麻呂を、徐々に追い込んでゆく。言わばそれは、ひとりの女性の「実存」を賭けた戦いなのだった。そして、形勢は逆転する。高邁な「理想」を内に秘めながら、人々の「情」を決して理解することのなかった仲麻呂は、阿倍の覚醒の理由が最後までわからない。不比等以来の傑物と言われた仲麻呂は、どこで道を踏み間違えたのか。高邁な理想を掲げる傑物が、その理想を実現させる過程で踏みにじった者たちから弾劾される物語。あるいは、ある女性の「実存」を賭けた戦いを、そうとは気づかず侮り続けてきた男性権力者の物語。そう考えると何やら本作は、まるで現代にも通じるような物語に思えてくるのだった。

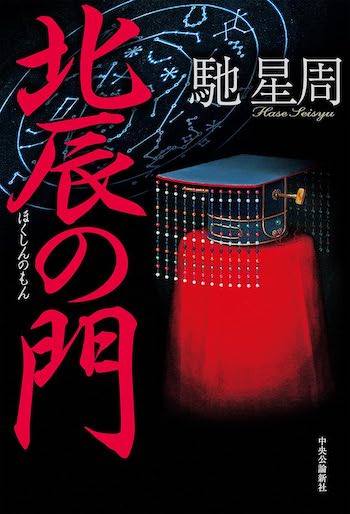

ちなみに、藤原道長が「この世をば わが世とぞ思うふ 望月の かけたることも なしと思へば」と詠むのは、それから約250年後の話である。権謀術数渦巻く「藤原氏」の草創期は、かくもノワールで面白い(無論、草創期だけではないのだが……)。不比等をはじめ重複して登場する人物も多いことから、『比ぶ者なき』『四神の旗』『北辰の門』と三冊合わせて一気に読むことをおすすめしたい作品だ。