累計370万部のベストセラー『コーヒーが冷めないうちに』なぜ海外展開に成功? 著者・川口俊和 & 編集・池田るり子インタビュー

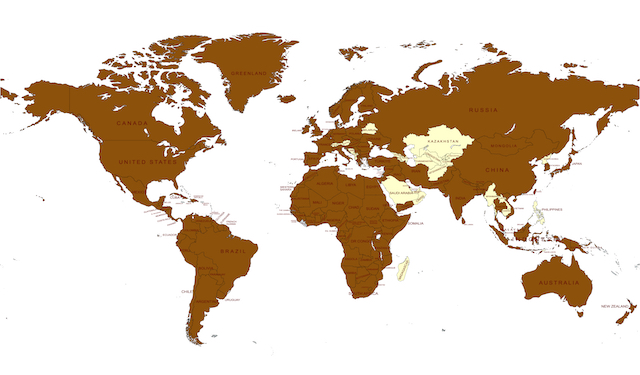

『コーヒーが冷めないうちに』(サンマーク出版/刊)は、2015年に1作目が刊行されて以降、シリーズ累計370万部を突破した空前のベストセラーである。また、近年刊行された日本の小説の中で、もっとも海外展開に成功した作品としても知られている。

2023年7月現在、37言語で刊行され、世界各地の読者の涙を誘っているという。なぜ、世界中の読者の心を引きつけてやまないのか。そして、名作を海外の読者のもとへ届けるサンマーク出版の販売戦略とはいかなるものか。著者の川口俊和と、川口を発掘した立役者である編集者の池田るり子に話を聞いた。(山内貴範)

戯曲の脚本からベストセラーが誕生

――川口俊和さんが『コーヒーが冷めないうちに』を書いたきっかけを教えてください。

川口:僕はもともと、演出家兼脚本家として社会人のみなさんに向けて演劇のワークショップを行っていました。舞台に立つ楽しさを多くの人に伝えたいと思い、そのときの参加者さんのために戯曲の脚本として書き下ろしたのが『コーヒーが冷めないうちに』です。初回のお客さまは128人でした。

池田:その舞台の再演を、私がたまたま見たんですよ。その日、数人の友達と旅行する予定でしたが、一人が新幹線の出発前に「知り会いが出る舞台があるから行こうよ」と誘ってくれました。チラシで『コーヒーが冷めないうちに』というタイトルを見たときから、これは面白そうだと、惹かれるものがあったのを覚えています。そして、実際に舞台を見たらめちゃくちゃ感激して、「恋人」から「親子」までの全4幕の間、ただただ泣いていました。友達がドン引きするくらい涙が止まらなかったんです。感動した勢いで、舞台が終わった後すぐ川口さんに挨拶に伺いました。

川口:ところが、僕のタイミングが合わず、池田さんは受付の方に名詞を渡して帰りかけたところでした。僕が池田さんを追いかけて、なんとか対面できました。もし、後の日になっていたら本の話はなかったかもしれませんから(笑)、運命的な出会いだったと思います。

――そして、池田さんは川口さんに、『コーヒーが冷めないうちに』の脚本をもとに小説を書くことを提案したわけですね。ただ、川口さんは一度も小説を書いたことがなかったと伺っています。勧誘を受けて戸惑いはありませんでしたか。

川口:あの時は調子に乗っていたので(笑)、余裕で書けるだろうと思い、2つ返事でOKしました。打ち合わせを経てトントン拍子に進むかと思いきや、書いてみたら全然書けなくて。今思えば「小説っぽいものを書こう!」と意気込んでいたけど具体的にうまく形にすることができなくて。大人にあるまじきことですが、池田さんの連絡を無視するようになってしまったんですよ。

3年後の正直で、小説が完成

――なんと! その後、執筆を再開したのはいつ頃なのでしょうか。

川口:連絡を取らなくなって3年目くらいの時、突然、友達が癌で亡くなりました。自分もいつ死ぬかわからないと感じ、これまでの自分の不義理に向き合おうと思って池田さんに再び連絡をしました。ただ、3年も放置していましたから、「今さら何を言っているんだ!」と言われると思いましたが(笑)。

池田:川口さんの舞台が素晴らしかったことは、3年経っても鮮明に覚えていましたから、連絡をいただけたときは嬉しかったですね。あの時の感動がついに一冊の本になるかもしれないと、期待がふくらみました。

川口:僕が池田さんに、「なんで待っていてくれたんですか?」と聞いたら、「書いてください!とゴリ押しすることはできても、私は無理やり書かせたものを売りたいとは思わない」と言ってくれました。僕はその池田さんの話を聞いて最後まで書き切ろうと決意しました。それで何度も書きなおして、見せて、書きなおして…と、7~8回はやり直しました。だから、ある日突然「発売日が決まりました」と言われたときは、「エーッ!」と思いましたが(笑)。

――順調に執筆が進んだきっかけは、何だったのでしょうか。

川口:うーん…最初は小説っぽく、登場人物の日常の場面から書き出したらうまくいかなかった。そこで、舞台の脚本のセリフの間を埋めていくように小説化しようと考えました。お客さんが舞台を見ている感覚で、喫茶店から場面を移動しないようにしたら、うまく書き進めることができたんです。

戯曲ならではの舞台設定

――戯曲の脚本がベースになっているので、喫茶店という限られた空間で話が展開するのですね。

川口:僕はワンシチュエーションものといって、場面が変わらない舞台が好きなんです。もし登場人物が喫茶店を出てどこかに移動してしまうと、舞台の場面転換をしないといけません。だから、過去に戻っても席から離れられない設定にしています。コーヒーが冷めないうちに帰るという設定も、短い時間のほうが本当に話したいこと、やりたいことをすぐやらないといけないので、話が進んでいきやすいと考えました。こうした舞台特有の約束事や縛りが、物語作りに効果的に働いたと考えています。ゼロから小説を書き始めたら、『コーヒーが冷めないうちに』は生まれなかったでしょうね。

――川口さんは物語を作るとき、どのように執筆を始めるのでしょうか。

川口:物語の内容よりも先にタイトルが決まります。タイトルを決めて、場所を決めて、役者さんの配置を決めて……という塩梅ですね。『コーヒーが冷めないうちに』も真っ先にタイトルが思い浮かんだので、コーヒーから連想される喫茶店を舞台にしました。

――タイトルありきで、そこからどうやって物語を紡いでいくのでしょうか。

川口:コーヒーが冷めないうちに何かする物語があったら面白いな、そうだ、過去に戻ろう、しかも冷め切る前に戻ってこなきゃダメ……と、閃きから物語が生まれていきました。その後はこの人とこの人を絡ませたら面白いだろうなとか、役者さん、すなわち登場人物の関係性を決めました。小説は完成まで4年近くかかりましたが、脚本自体は1週間で書いたんですよ(笑)。脚本は稽古で加筆して直せるので、気楽に書けます。

――川口さんの物語は、登場人物のセリフ回しが秀逸でテンポも良いですよね。ああいったセリフはどのように浮かぶのでしょうか。

川口:目の前にいる役者同士がどういう物語を紡いでいくのかと想像すると、あとは頭の中で役者が勝手に動き出すので、映像を追っかけるように書いています。だから、書き出したら完成までひたすら没頭することもありますね。

――4本立てというオムニバス形式にした理由はなんでしょうか。

川口:その舞台に出られていた方は社会人で、プロの役者ではありませんでそいた。だから、短い物語にしたほうが、それぞれの話に出られる人ごとに分けて稽古ができるし、セリフも覚えやすいという理由のためです。何より、僕は起承転結を膨らませるよりも、ショートな物語を作る方が得意なのかもしれませんね。

根底に流れる普遍的なテーマ

――『コーヒーが冷めないうちに』は愛情、死、家族、友情、別れなどのテーマが作品全体を貫いています。川口さん自身の実体験が影響を与えた点はありますか。

川口:戯曲に関わっているときから、30年前や30年後の人が見ても共感できる物語を書くことを意識しています。なので自ずと、流行り廃りのないテーマが重要になります。それはすなわち、兄弟が亡くなったら悲しいとか、夫婦の記憶を失ったら悲しい……といった普遍的な内容ですね。僕は父を8歳のときに亡くしているので、大切な人との別れは自分の意識の中にずっとあったものだと思います。

池田:『コーヒーが冷めないうちに』の各章のタイトルにあるように、「恋人」「夫婦」「姉妹」「親子」など、誰しもが思い当たる関係性や体験が出てくるから、川口先生の物語は共感を呼ぶのだと思います。ちなみに、細かいセリフや4本立ての構成なども、戯曲の頃から変わっていないんですよ。

川口:脚本の段階では、4話それぞれ「ありがとう」で締めくくっています。出演者に指摘されましたが、意図的に入れたわけではありません。「ありがとう」も大切な人に対して自然に口から発せられる、普遍的な感情表現ですよね。

――1作目がヒットした後、2、3作目と順調に出版されましたが、4作目が出るまではしばらく間が空きましたね。何かあったのでしょうか。

川口:3作目が終わった後、長いスランプに陥ってしまいました。今思うと4作目は良い物語を書こうとして、感動できるもの、売れるものを意識しすぎた結果、急に筆が止まってしまって。一度小説から離れて演劇に取り組んで気づいたのは、自分は純粋に物語を作るのが好きなんだということ。売れるか売れないかなんて関係ないんだ、と開き直ったら順調に書けるようになりました。気づけば、4作目を出すまで3年くらいかかってしまいましたが、小説家として物語を紡ぐことに一生懸命になればいいんだなと理解できたのは大きな収穫でした。

――川口さんでも、売れなきゃいけないという思いが入ってしまうのですか。

川口:はい(笑)。だから、最近は難しいことを考えないようにしています。リラックスできるルーティーンもあって、1作目のときはお寿司を食べに行くのが良い気分転換になっていました。2作目のときは喫茶店に通って、3作目は函館と沖縄で書いていました。

――物語の内容からは想像できない環境で、執筆しているのですね。

川口:僕はスマホのメモで小説を書くので、どこでも書けるんです。1作目はスーパー銭湯の休憩室で書きましたよ。少なくとも4作目までは、ほぼ自宅で書いていません。どこでも仕事場にできるんです。