新しい老年のモデル――デイヴィッド・ホックニー&マーティン・ゲイフォード『春はまた巡る』評

書物という名のウイルス 第14回

書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。

批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第14回では、イギリスの画家デイヴィッド・ホックニーが美術評論家のマーティン・ゲイフォードと交わした会話をもとに執筆された日々の記録集『春はまた巡る』を評する。

第1回:《妻》はどこにいるのかーー村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評

第2回:《勢》の時代のアモラルな美学ーー劉慈欣『三体』三部作評

第3回:インターネットはアートをどう変えるのか?ーーボリス・グロイス『流れの中で』評

第4回:泡の中、泡の外ーーカズオ・イシグロ『クララとお日さま』評

第5回:承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評

第6回:メタバースを生んだアメリカの宗教的情熱――ニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』評

第7回:感覚の気候変動――古井由吉『われもまた天に』評

第8回:帰属の欲望に介入するアート――ニコラ・ブリオー『ラディカント』評

第9回:共和主義者、儒教に出会う――マイケル・サンデル他『サンデル教授、中国哲学に出会う』評

第10回:胎児という暗がり、妊娠というプロジェクト――リュック・ボルタンスキー『胎児の条件』評

第11回:自己を環境に似せるミメーシス――ヨーゼフ・ロート『ウクライナ・ロシア紀行』評

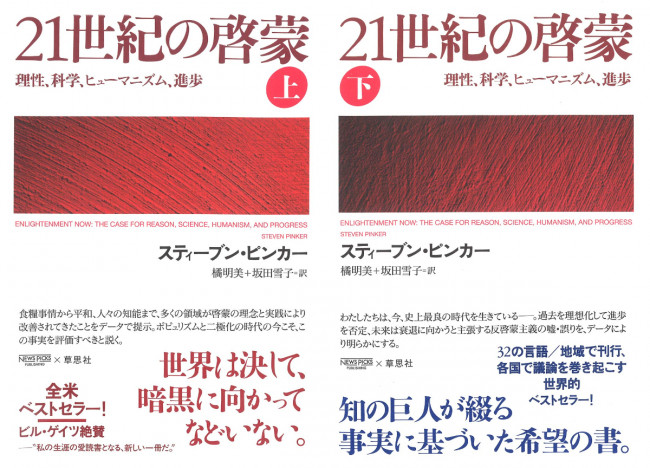

第12回:実証主義は必要だが十分ではない――スティーブン・ピンカー『21世紀の啓蒙』

第13回:フローの時代の似顔絵――多和田葉子『地球にちりばめられて』+村田沙耶香『信仰』評

新しいテクノロジーと穏やかな田園風景のあいだで

私はパンデミック以降すっかり美術館から足が遠のいてしまったが、それでもピーター・ドイグ、ダミアン・ハースト、ゲルハルト・リヒターを日本で見られたのは有難かった(展示のあり方については解せないことも多いが……)。こうなると次はデイヴィッド・ホックニーを見たくなるが、まだその機会はなさそうだ。本書はそのかなわぬ望みを少しだけ満たしてくれる本である。

1937年にイギリスに生まれたホックニーは、近年はフランスのノルマンディーの農地に仕事場を構え、iPadを用いたデジタル・ドローイングにも取り組んできた。60年以上に渡って絵画と絵画史をむさぼるように研究し尽くしてきたアーティストらしく、その探究心は新しいテクノロジーと穏やかな田園風景のあいだでいっそう活気づいている。本書に収められた最新の絵のみずみずしさは、読者を驚かさずにはいないだろう。

ノルマンディーを「天国」と呼ぶホックニーは、周囲の環境ときわめて親密な関係を築きつつ、その自身のありさまをも俯瞰的に観察している。特に、アトリエで数々の自作に囲まれたホックニー本人を描いた《アトリエにて、2017年12月》は、強い印象を与える。ギュスターヴ・クールベの《画家のアトリエ》を念頭に置いたこの自伝的作品は、絵画の内側にいながら(=画家は絵画たちと誰よりも親密な場所にいる)、外側にもいる(=画家は一つ一つの絵画を見る観客のまなざしにおいて風景の一部と化す)という画家のパラドックスを体現しているように思える。アトリエとは画家をその主人に据えながら、同時に画家を消去する場でもあるのだ。

この屋内のアトリエは、ノルマンディーの自然豊かな景観へと接続される。面白いことに、この庭のように親しみやすい景観を画家に媒介しているのが、持ち運び可能なiPadである。かつて印象派の画家たちが、改良された画架や絵の具によって長時間の戸外制作を実現したように、今のホックニーも常にiPadを携帯して、庭や水たまりのありふれた自然の一コマを機敏に切り取っている。しかも、iPadのドローイングはたんに自然のスピーディな捕捉を可能にしただけではなく、絵画の複製というテーマにも新たな論点を付け加えた。ホックニーは美術評論家のマーティン・ゲイフォード(ホックニーとの共著『絵画の歴史』があり、最近ではアントニー・ゴームリーとの刺激的な対談『彫刻の歴史』も刊行している)を相手にこう語っている。

今はふつうの絵画を描いているが、iPadのドローイングをやめるつもりはないよ。レイヤーを重ねていけばすばらしい質感が出せるからね。私たちは今、ドローイングはとても大きなサイズでプリントアウトすべきだと考えているんだ。静物画は別だが。池に降る雨の絵を大きなサイズでプリントアウトすれば、徴(しるし)が全部見えるからだ。そして、すべては徴をつけること、そうじゃないかい?

実際、iPadのドローイングについて、その真正なサイズを決めるのは困難である。デジタル技術がサイズの可変性を解き放ったとき、一つの絵画は複数の可能な大きさに取り巻かれることになる。小さな液晶画面のイメージはどれぐらいのサイズで印刷されるべきなのか?――この量的な問題はただちに質的な問題(「徴」がどれくらいの精細度で再現されるべきか?)へと転化するだろう。ホックニーは「1キロの緑は0.5キロの緑よりも緑である」というセザンヌの言葉を好んで引用するが、このスケールの問題は確かにデジタル・ドローイングにおいて再来したと言えそうだ(なお、iPad絵画を多数収めたホックニーの最新の画集は、紙への印刷に伴う劣化をほとんど感じさせず、部分的にダウンロードも可能である――ここには「本物であること」が無数にコピーされるという絵画史上の新しい事態が生じているのではないか)。

ともあれ、ホックニーの試みは、サイズ、質感、遠近法といったイメージの処理への問いを含んでいる。彼はピーテル・ブリューゲルの《バベルの塔》や《子供の遊戯》、さらにレンブラントの素描等のサイズを拡大し、その細かい手わざ――作品を固有化する「徴」――を再発見してきた。ホックニーにとって「徴」はもっぱら「手」と結びつく痕跡であり、それは最先端のデジタル・ドローイングでも変わらない。もとより、iPadは写真と絵画、撮影と加工をシームレスにつなぐメディアだが、ホックニーはそのドローイングにも一貫して「手」の痕跡を与えてきた。「デジタル・アートの多くは手を否定している。手のつけた跡を隠してしまう。でも、私たちはそうした手跡が好きなんだね〔…〕私は画像作りから手がなくなると思ったことは一度もない」(『絵画の歴史』)。こう断言するホックニーは「人間の真の条件は手で考えることだ」(ジャン゠リュック・ゴダール監督『イメージの本』)という信念とも近いところにいる。