ポスト『エブエブ』? 現代アメリカを知る上で欠かせないドラマシリーズ『BEEF/ビーフ』

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(以下、『エブエブ』)でアカデミー賞を制覇したA24が手がける最新ドラマシリーズ『BEEF/ビーフ ~逆上~』が、4月6日よりNetflixで配信開始となった。同じくA24制作の映画『ミナリ』(2020年)でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたスティーヴン・ユァン、スタンダップコメディや映画『いつかはマイ・ベイビー』(Netflix)で知られるアリ・ウォンが主演する、“BEEF(罵り合い)”の物語。ショーランナーのイ・サンジンは、アニメシリーズ『トゥカ&バーティー』(Netflix)でユァンとウォンの2人と組み、また先頃はマーベル映画『Thunderbolts(原題)』(2024年公開予定)の脚本に参加すると報じられている。なお、『Thunderbolts』の監督を務めるジェイク・シュライアーが『BEEF』の全10話中6話を、『37セカンズ』(2019年)のHIKARI監督が第1話、第4話、第5話、シーズンフィナーレの第10話をイ・サンジンが演出している。

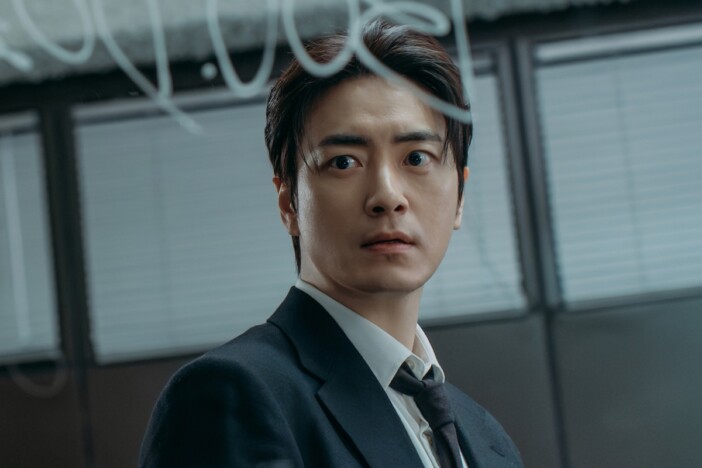

ロサンゼルス近郊で電気工をしているダニー(スティーヴン・ユァン)は、ホームセンターの駐車場でけたたましくクラクションを鳴らされ、一気に怒りスイッチが入る。クラクションの主、エイミー(アリ・ウォン)が運転するメルセデスのSUVを夢中で追いかけ、2台はカーチェイスに発展する。それが2人のBEEFの発端となり、行く先々で遭遇する憎き相手をあの手この手でディスる小競り合いが勃発する。クラクションひとつで激昂する一触即発は、車社会のロサンゼルスでは日常茶飯事。日本でも煽り運転が問題になり、ドライバーの精神安定は今や世界共通の問題となっている。ショーランナーのイ・サンジンはこのシンプルで運命的な出会いから、アジア系アメリカ人が抱える家父長制や成功神話、宗教問題などをノンストップで暴いていく。ロサンゼルスに暮らす対局的な2人のアジア人、両親の期待に応えられず不甲斐ない自分を恥じるダニーと、幸せな家庭と映えるキャリアを目指して爆進してきたエイミーの人生がひょんなきっかけで交差し転じていくさまは、まさにポスト『エブエブ』の2023年のドラマシリーズといった趣がある。ハリウッドで活躍する日本人女性監督HIKARIが演出した第1話から圧巻の最終話まで、ビンジウォッチングは避けられないだろう。

配信前に行われたプレスイベントでスティーヴン・ユァンは、「ソニー(イ・サンジン)が電話で、『ロードレイジ(煽り運転)の企画があるんだけど』と言った瞬間に『それだ!』と思ったんです」と、企画の発端を思い返す。ユァンは、「ソニーが書く脚本だからおもしろさはお墨付きだったけど、セリフの生々しさに感動しました。筋書きは予測できても、簡単なようでいてとても高度な言い回しが多用されていて、『マジか、これはリアルすぎる』と感嘆するばかり。ソニーが蠅になって僕の家の天井にへばりついて見ていたんじゃないかと勘繰ったくらい。それで、これは絶対におもしろくなるぞ、と確信しました」と脚本に惚れ込んだ。企画の段階から関わっていたアリ・ウォンは脚本を読み「まさにプレゼン通り(笑)!第1話は、ソニーが『こういうオープニングにしたい』と言っていたまんまで、それを聞いて夢中になったんです。エキサイティングだけど恐ろしくて、特にサスペンス要素にまいってしまいました。どうなるか想像をつけながら脚本を読み進めていても、必ず驚かされたから」と絶賛する。実は、このロードレイジは、イ・サンジンが同じような白いSUVにクラクションを鳴らされ罵られた実話がもとになっている。そして、相手の車の後ろを走っているうちに、煽り運転を正当化し始めている自分に気付いたのだと言う。「主観的な視点に囚われがちな人は、相手に勝手な思い込みを投影しているようなところがあるんじゃないかと思ったんです。それがアイデアの核心でした。だから、あのSUVにはとても感謝しています」。

スティーヴン・ユァンは韓国ソウルに生まれ、幼少の頃にアメリカに移住。ドラマシリーズ『ウォーキング・デッド』のグレンが当たり役となり、イ・チャンドン監督の『バーニング 劇場版』(2018年)で映画賞に多数ノミネートされた。製作総指揮と主演を務めた『ミナリ』ではオスカー候補となり、ジョーダン・ピール監督の『NOPE/ノープ』(2022年)でも異彩を放っていた。この『BEEF』では移民家庭の長子の悲哀を演じ、そこに共感があったと認める。「僕自身も移民家庭の長男として、どんな形であれ自分の環境をコントロールしたいという欲求に共感しました。自分自身を意識せずに生きていたり、自分の人生を他人事のように感じていたり、またはその矛盾にさえ気づかないと、目に映る世界によって常に追い詰められているように感じるものです。彼は、自分の不満をストレートにぶつける性質があります。ダニーのような男は本当に厄介です。人生を自分の身に起きていることだと認めれば、行き止まりからも脱出できるのに」と語り、ダニーを演じるのは自分自身を見つめることができなかった若かりし頃に戻るようで、とても辛かったと告白する。「自分の恥部と向き合うようでした。ダニーの動機の大部分は、両親が彼に課した親孝行を期待される感覚と結びついていると思います。アジア系アメリカ人に限ったことではありませんが、新天地で生き残るための不安を常に抱えて生活する移民体験が、家族関係を悪化させるのです。過剰な期待に押しつぶされたダニーは、ある意味感情的に見捨てられたような存在なのです」。

同じく移民家庭に育ったイ・サンジンも、「ダニーの家に愛がないわけではなく、両親も弟も自分たちに期待された役割に固執しているだけ。ダニーは長男の義務を果たすプレッシャーを感じつつも、両親と心を通わせることができなかった苦しみを抱えている。でも、そうでない関係もあることを知り、役割を果たすだけが親と子の関係ではないと気づくのです」と語る。過剰な共感と同族嫌悪を避けるため、ユァンは常にダニーに対し客観を保ち、彼の行動を批判し嘲笑う視点を忘れないように心がけていたという。そして、その距離感がダニーの滑稽さを生んでいる。アリ・ウォンは、ユァンのコミカルな演技を「バーガーキングのでっかいサンドウィッチを吐きそうになりながらも全部食べて、それでもまだポテトをゆっくり食べているシーンが大好き。できあがったドラマを観て、めちゃくちゃ笑いました」と賞賛する。