『おむすび』が描いた“誰もが主人公”のギャルマインド 朝ドラヒロインの役割変えた意欲作

連続テレビ小説(以下、朝ドラ)『おむすび』(NHK総合)が3月28日に最終回を迎える。

本作は、ギャル出身の管理栄養士の米田結(橋本環奈)を主人公に、平成から令和にかけての現代日本を描いた朝ドラだ。

管理栄養士を目指す中で結は成長し、高校時代に出会った四ツ木翔也(佐野勇斗)と結婚。その後、母親となった結は娘を育てながら病院で働くようになる。

一方、結の成長と同時進行で描かれるのが日本社会の変化だ。1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、そして2020年の新型コロナウイルスのパンデミックといった天災に直面した結たちの姿が描かれた。また、ギャルをとりまく音楽やファッション、そしてホームページを制作したりBLOGを更新する結の母・愛子(麻生久美子)の姿を通して、パソコンからスマホへと以降していく中で変質していくネットカルチャーの変遷も記録されていた。

朝ドラは基本的にヒロインの成長を描く物語だ。ヒロインは天職となる仕事を見つけ、恋人と出会い結婚し、やがて子どもを産み母親になる。

朝ドラヒロインの多くは優秀な職業婦人であり良妻賢母であるという、仕事と家庭の両立が求められてきた。その要請に無理やり応えようとした結果、2000年代の朝ドラはリアリティを失ったが、そのことに一番危機意識を感じていたのも朝ドラだった。

2010年代に再び朝ドラが盛り返したのは『カーネーション』『純と愛』『あまちゃん』といった作品が優等生的なヒロインの物語を解体し、その後の作品がヒロインの在り方を再構築していったからだ。その結果、様々なヒロインが生まれ、無理して明るく振る舞うことも、必ず結婚して母親になることもなくなった。近年は男性主人公の朝ドラも登場しており、朝ドラヒロイン=仕事と家庭を両立させる優等生的存在という縛りはなくなりつつある。

同時に物語も、ヒロインに全てを背負わせるのではなく、友人や姉妹にヒロインの役割を分担させる方向へとシフトしている。

『おむすび』で言うと、結の姉・歩(仲里依紗)の存在がそうだ。栄養士として働きながら娘を育てる母となった結に対し、ファッションブランドを立ち上げ、ギャル出身の動画配信者として人気者となる歩は、仲里依紗の陽気な魅力もあってか、独自の存在感を示しており、本作のギャルマインドを体現する存在となっていた。

他にも高校時代は、書道部の宮崎恵美(中村守里)とハギャレンのギャルたち、栄養専門学校時代は矢吹沙智(山本舞香)と湯上佳純(平祐奈)が結を間に挟んで対比されるかたちで描かれており、魅力的な女性キャラクターが多数登場した。

結を演じる橋本環奈のスケジュールが多忙で、彼女の出番を増やせないという制約を『おむすび』は逆手に取ったかのような、複数の登場人物のドラマを描くという群像劇スタイルに変わっていった。その結果、もっとも魅力的な存在として描かれていたのが、米田家の家族だった。

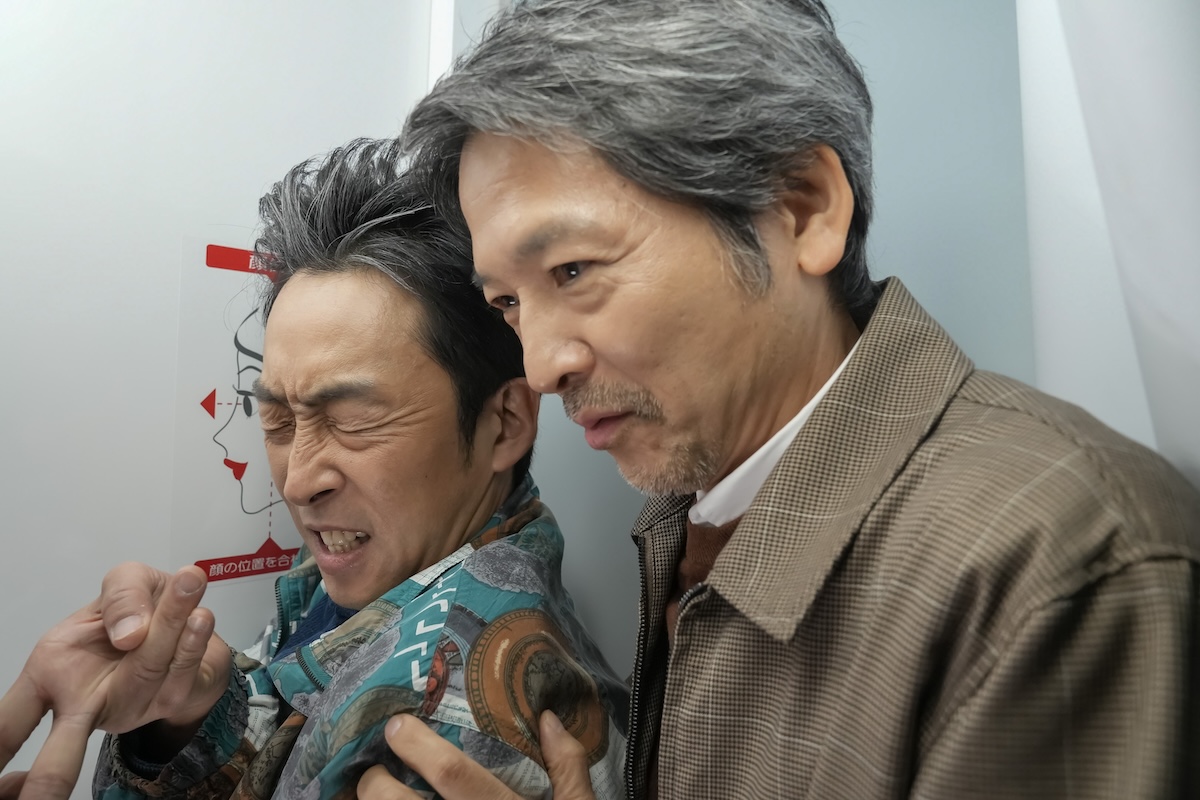

第20週「生きるって何なん?」は結の父・聖人(北村有起哉)が胃がんの可能性におびえ、自分の人生を見つめ直す週だった。歩の古着店に立ち寄った聖人は靴職人の渡辺孝雄(緒形直人)と再会し、歩がコーディネイトした服を着て二人で街を歩く。そこで聖人は自分が胃がんかもしれないと孝雄に告白し、弱っている自分の心情を吐露し、震災で娘の真紀(大島美優)を亡くした孝雄はそれに共感を示す。二人はお互いの気持ちを話した後、プリクラの代わりに証明写真をいっしょに撮影するのだが、朝ドラで中年男性の悩みと友情がここまで丁寧に描かれるとは思わなかった。