千街晶之のミステリ新旧対比書評 第10回:笹沢左保『結婚って何さ』×王谷晶『ババヤガの夜』

■『ババヤガの夜』の萌芽を感じる作品『結婚って何さ』

さて、『結婚って何さ』復刊の2年前にあたる2020年、1冊のミステリが刊行された。王谷晶の『ババヤガの夜』である。雑誌「文藝」2020年秋季号に一挙掲載され、同年に河出書房新社から刊行、翌年に日本推理作家協会賞の最終候補となり、2023年には河出文庫版が出ている。2025年には、この作品のサム・ベットによる英訳版が、英国推理作家協会(CWA)主催のミステリ・犯罪小説に贈られる文学賞「CWA賞」(通称・ダガー賞)の翻訳部門(Crime Fiction in Translation Dagger)を受賞した。過去に翻訳部門の候補となった日本人作家は複数いたが、受賞は日本人初、アジアの作家としては韓国のユン・ゴウンに続く2人目となる。恐らく、ダガー賞という言葉は日本ではミステリファンの一部にしか知られていなかったと思うが、それがNHKのニュースや新聞の一面などで報道されたのも画期的なことだった。

主人公の新道依子は、途方もなく喧嘩に強い22歳。ある日、彼女は暴力団・内樹會の事務所の前で組員たち相手に大暴れする。会長の内樹源造の邸に連行されてからも暴れ続け、組員たちに怪我を負わせたあとで取り押さえられた新道は、内樹の娘・尚子の護衛を一方的に命じられる。娘に悪い虫がつくのを病的なまでに恐れる内樹は、手下の若い衆には任せておけず、女である新道ならば大丈夫と踏んだのだ。やむなく引き受けた彼女は、尚子の身の回りの世話と短大への送り迎えを担当するが、尚子の日常は華道や茶道から乗馬や弓道まで、休む間もないほど窮屈な習い事の連続で、それは父親に強制されている花嫁修業らしい。

北海道で祖父に鍛えられ、さまざまな武道や実戦で使える暴力を叩き込まれた新道と、野卑なヤクザの世界で美しい人形のように育てられた尚子。本来なら全く接点などなかった筈の2人がめぐり合う。尚子は新道と出会わなければそのままの人生を歩んでいたかも知れないが、新道が体現する圧倒的な暴力が、尚子を呪縛していた男性優位組織を破壊することになる。

彼女たちの物語と並行して、あるカップルの逃避行が描かれる。平穏に暮らしながらも、長年何かから身を隠し続けているらしい彼ら。2つの物語は読者の予想通りに交錯するかと思わせておいて、驚愕の背負い投げを喰らわせる。そこに、この小説が日本推理作家協会賞やCWA賞にノミネートされた理由のひとつがあることは確かだ。

今回、CWA賞受賞を機に『ババヤガの夜』を再読した際、ふと思い出したのが『結婚って何さ』のことだった。結婚して家庭を築くのが当たり前と見なされていた昭和中期を背景に、結婚という制度に否定的感情を抱く女性の逃避行を描く『結婚って何さ』は、60年の歳月を隔てながらも『ババヤガの夜』の萌芽のようなものが感じられる作品だが、遠井真弓と疋田三枝子の行く先にも、時代が異なれば何か別の可能性があり得たのではとも思える。

千街晶之のミステリ新旧対比書評・第7回 エラリイ・クイーン『最後の女』×斜線堂有紀『コールミー・バイ・ノーネーム』

フレデリック・ダネイとマンフレッド・B・リーという従兄弟同士の合作コンビであるエラリイ・クイーンは、日本の「新本格」の…

【新連載】千街晶之のミステリ新旧対比書評 第1回 若竹七海『スクランブル』×浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』

■新旧ミステリを比較して見えてくる作品の重層感 このたび、「リアルサウンド ブック」で、「千街晶之のミステリ新旧…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第2回 モーリス・ルブラン『三十棺桶島』×澤村伊智『予言の島』

■トラウマ級に怖かったモーリス・ルブラン『三十棺桶島』 1970年生まれの私が未成年の頃は、大体どこの図書館にも…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第3回 多岐川恭『異郷の帆』×霜月流『遊廓島心中譚』

■多作な小説家、多岐川恭の傑作 1958年に『濡れた心』で第4回江戸川乱歩賞を受賞した多岐川恭は、ミステリと…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第4回 島田荘司『斜め屋敷の犯罪』×知念実希人『硝子の塔の殺人』

■ミステリ映画の傑作『探偵〈スルース〉』 ミステリ映画史に残る傑作として知られる『探偵〈スルース〉』(1972年…

千街晶之のミステリ新旧対比書評・第5回 泡坂妻夫『乱れからくり』×阿津川辰海『紅蓮館の殺人』

■映画『探偵〈スルース〉』に影響された国産ミステリ 前回から続く話題だが、映画『探偵〈スルース〉』の影響が垣間見…

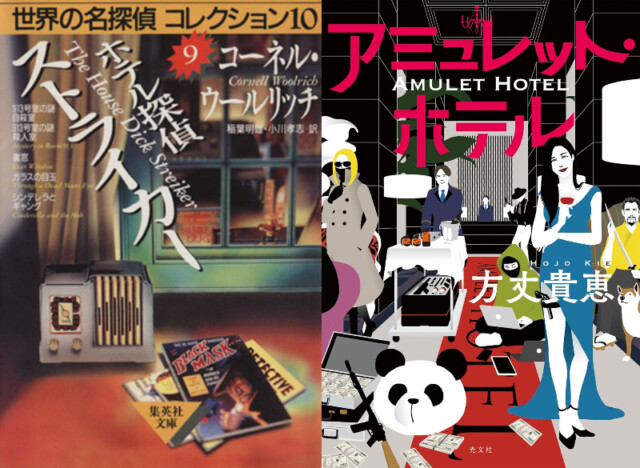

千街晶之のミステリ新旧対比書評 第6回 コーネル・ウールリッチ『ホテル探偵ストライカー』×方丈貴恵『アミュレット・ホテル』

■ホテル探偵ものがシリーズになりづらい理由 人生の半分以上をホテルの一室で過ごした作家がいた。彼はそこで…