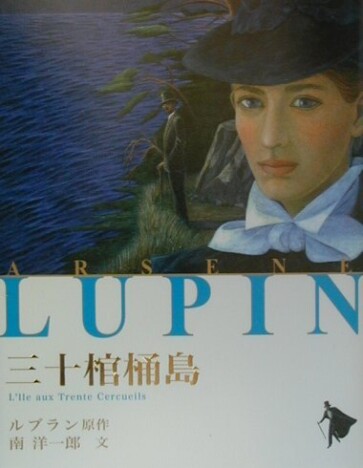

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第2回 モーリス・ルブラン『三十棺桶島』×澤村伊智『予言の島』

■トラウマ級に怖かったモーリス・ルブラン『三十棺桶島』

1970年生まれの私が未成年の頃は、大体どこの図書館にも子供向けにリライトされたポプラ社のホームズ、ルパン、少年探偵団のシリーズが3点セットとして置いてあったものだが、その中でも小学生時代の私にとってトラウマ級に怖かったのがルパン・シリーズの1作、モーリス・ルブランの『三十棺桶島』だった(南洋一郎訳。現在でもポプラ社の「文庫版 怪盗ルパン」シリーズで読める。以下、固有名詞の表記はポプラ社版に従う)。主人公のベロニク・デルジュモンは、水難事故で死んだ筈の父アントワーヌと我が子フランソワがサレク島という孤島で生きていることを知る。だが、島に渡った彼女が目撃したのは、フランソワらしき少年がアントワーヌを射殺する、まさにその瞬間だった。

そしてこの後、島に伝わる「四人のはりつけ女」「三十の棺桶」「人間を殺し、または生かす力のある神の石」という予言をなぞって、凄まじい殺戮の嵐が吹き荒れる。情け容赦ない虐殺の描写もさることながら、子供時代の私が震え上がったのは、その連続殺人に一応「神の石を手に入れる」「そのために予言をなぞる」という目的はあるにせよ、理屈づけに乏しく、動機としては極めて薄弱であるように感じたからだった。この程度の動機で、これほどの大虐殺をやってしまうのか——と。

実はこのポプラ社版はかなりの抄訳で、悪党たちが迎える末路も原典から改変されている。では、完訳の『棺桶島』(堀口大學訳、新潮文庫)ではこの異常な犯罪はどう説明されているのか。ポプラ社版では、悪党の首領が自分の実父の名を言われそうになって狼狽する意味ありげなくだりが存在するけれども、その後、父の実名は出てこないのでこの場面が全く意味不明になってしまっている。新潮文庫版では、ポプラ社版で省略された首領の生い立ちがアルセーヌ・ルパンの口から説明される(かなり長いので、子供向けのリライトでカットされたのは無理もない気もするが)。

そこでは、首領の実父はある実在のドイツの貴人だったことになっている(少なくとも、首領はそう信じている)。御落胤であることを自らの支えとしてきた首領は、昔の修道士が遺した予言の存在を知り(ポプラ社版では予言のごく一部しか紹介されていないが、実はもっと長い)、その内容と自分の境遇との一致に気づき、予言通りに行動すれば「神の石」が手に入るという理屈で事件を起こしたのだった。