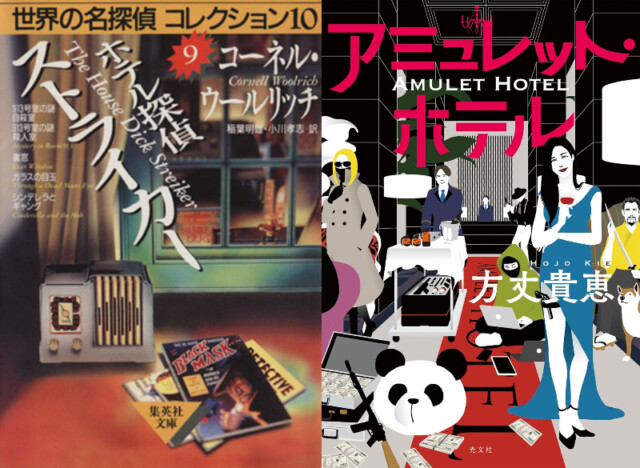

千街晶之のミステリ新旧対比書評 第6回 コーネル・ウールリッチ『ホテル探偵ストライカー』×方丈貴恵『アミュレット・ホテル』

■ホテル探偵ものがシリーズになりづらい理由

人生の半分以上をホテルの一室で過ごした作家がいた。彼はそこで25年以上母親と暮らし、母親が亡くなった後はその部屋から滅多に外出せず、自分を虐待するかのように酒に溺れ、糖尿病を放置して片足を切断し、1968年に心臓発作でこの世を去った。晩年の彼は、作家としては才能が枯渇し、出版界でも過去の存在と見なされていたが、しかし全盛期には、ミステリの歴史に残る傑作を発表していた。

その作家はコーネル・ウールリッチ、またの名をウィリアム・アイリッシュ。『黒衣の花嫁』や『幻の女』(ともにハヤカワ・ミステリ文庫)など、流麗な叙情的文体のサスペンス小説を得意とした作家である。

ウールリッチが人生の大半を過ごしたニューヨークのホテルをモデルにしたのが、彼の作品内に登場する聖アンセルム・ホテルだ。母親に先立たれた翌年の1958年に刊行された『聖アンセルム923号室』(ハヤカワ・ミステリ)は、このホテルが開業した1896年から終焉を迎える1957年までのあいだにホテル内で起きた出来事を描く連作短篇集だが、このホテルを舞台にした作品は他にも存在する。

集英社文庫の叢書「世界の名探偵コレクション10」の第9巻として1997年に刊行された『ホテル探偵ストライカー』は、聖アンセルム・ホテルで続発した変死事件を描く「九一三号室の謎 自殺室」「九一三号室の謎 殺人室」(稲葉明雄訳)という、1938年発表の前後篇(創元推理文庫の『裏窓 アイリッシュ短編集3』には、村上博基訳で「ただならぬ部屋」という邦題で収録)を収録している。この中篇だけでは分量が1冊ぶんには少々足りないため、他に短篇「裏窓」「ガラスの目玉」「シンデレラとギャング」も併録された。

世界恐慌の暗雲が垂れ込める1933年、聖アンセルム・ホテルの913号室から男が飛び降りて死んだ。翌年にも、そして翌々年にも同じような転落死が発生したが、死んだ男たちはいずれも直前まではおかしな様子を見せていなかったにもかかわらず、何故か短い遺書を残して死んでいったのだ。ホテル探偵のストライカーは彼らの死が本当に自殺なのかを疑うが、悪評が立つのを恐れた支配人は彼の疑惑を強引に封じてしまう。

現場となる913号室は内側から施錠されており、室内には誰もいない。つまりこの作品は、ウールリッチには珍しい密室ものなのだ(現場の見取り図まである)。解決篇ではウールリッチらしからぬ(というか島田荘司的な)大技トリックに驚かされるが、むしろ、「金づまりのせいだよ。今週はアメリカ全国で、みんな爆弾あられかなにかみたいにぴょんぴょん跳びだすしまつさ」と作中で言及されたような自殺者が多発した時代を背景に選んだ点に、当初は純文学作家として世に出るも世界恐慌の中でミステリ作家に転身し、その憂鬱な時代に生きる人々の姿を描いた著者らしさを見出すべきだろう。

数年がかりの執念の調査で真相を解明したストライカーは、この1エピソードのみで読者に強い印象を残した探偵だ。『聖アンセルム923号室』の解説を執筆した都筑道夫は、元刑事のホテル探偵・田辺素直が活躍する「ホテル・ディック」シリーズ(光文社文庫)を発表したが、ホテル探偵のシリーズ化は他に類例が思いつかない。

ホテル探偵がシリーズ・キャラクターになりにくい理由は、考えてみればすぐにわかる。何度も犯罪が起きるようなホテルに、誰が泊まりたがるだろうか。そんなホテルが営業的に成立しにくいのは明白だ。