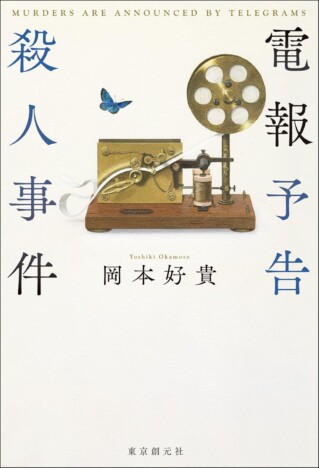

千街晶之のミステリ新旧対比書評・第9回 カーター・ディクスン『ユダの窓』×岡本好貴『電報予告殺人事件』

■『ユダの窓』に影響を受けた国産ミステリ

さて、『ユダの窓』に影響を受けたと思しき国産ミステリは幾つか存在する。柄刀一の『fの魔弾』(光文社文庫)は密室の中で容疑者が死体とともに発見されるという状況がそっくりだし、中山七里の『贖罪の奏鳴曲』(講談社文庫)は法廷に大きな証拠物件を持ち込む着想が共通する。芦辺拓の『明治殺人法廷』(東京創元社)も、不可能犯罪の嫌疑をかけられた人物を法廷戦術で救う点が『ユダの窓』を想起させる。榊林銘の『毒入り火刑法廷』(光文社)も、カーの影響を受けた特殊設定法廷ミステリとして挙げておくべきだ。しかし、ここにもう1冊、岡本好貴の『電報予告殺人事件』(東京創元社)を追加してみたい。

岡本は2023年、英仏両海軍が衝突する18世紀末の戦場を舞台にした『帆船軍艦の殺人』(東京創元社)で第33回鮎川哲也賞を受賞してデビューしており、『電報予告殺人事件』は第2長篇である。

舞台はヴィクトリア朝のイギリス。当時、電信事業なしに大英帝国の情報網は成立しなかった。主人公のローラ・テンパートンは、チャーゲート電信局で働く電信士。女性が活躍できるこの職場を誇りに思っており、娘が働くことを喜ばない父とは対立しているが、家庭を持つ夢も捨てていない。局長のアクトンから栄転の誘いを持ちかけられたが、その返事に迷っているうちに事件に巻き込まれてしまう。

ある夜、電信局に30歳くらいの男がやってきた。アクトンの甥、ネイト・ホーキンスである。ローラは彼を局長室に案内したが、扉に鍵がかかっている。局に残っていた職員が集まり、男たちが体当たりして扉を破ったところ、アクトンは室内で死んでいた。死因は毒殺。やってきたハモンド警部は、ネイトを犯人だと決めつける。警部の理不尽なやり方に義憤を覚えたローラは、真犯人を見つけ出そうと決意する。だがそれは、同じ職場の仲間たちを疑うことでもあった。

法廷ミステリではないものの、完全な密室での殺人、絶体絶命の立場に陥る容疑者……といった要素は『ユダの窓』によく似ている。ローラとネイトのあいだにいつしか恋が芽生えてゆくあたりも、『連続自殺事件』(創元推理文庫)などカーの幾つかの作品におけるロマンスの要素を連想させる。ローラとネイトの関係に『ユダの窓』のメアリとアンズウェルのイメージを重ねることも可能だろうし、ハモンドの部下のワイルド刑事がローラに惚れてしまい、捜査情報をペラペラ漏らすあたりは、事件関係者に惚れた警察官の視点で進行するカーの『緑のカプセルの謎』(創元推理文庫)を反転させたような趣だ。

正義感に駆られたローラの行動はなかなか無鉄砲で、読者としてはハラハラさせられる。しかし、彼女の視点に同化して読み進めることで、読者は知らず知らずミスリードされてしまうことになるのだ。現代人なら共感を覚えるであろう彼女の立場、ACジャパンのCMで嶋田久作が演じる「決めつけ刑事(デカ)」みたいなハモンド警部の横暴さとワイルド刑事のお人好しぶり、それらすべてが読者の目を真相から逸らす役割を担っており、終盤では著者の狙いにまんまと嵌められたことに気づくだろう。

カー作品のような謎や設定を提示しつつ、そのこと自体がミスリードを成立させているような作品であり、考え抜かれた犯罪の構図は本格ミステリの醍醐味を満喫させる。歴史ミステリをも得意としたカー同様、岡本好貴も海外を舞台にした歴史本格の書き手という独自の地位を築いたようだ。

千街晶之のミステリ新旧対比書評・第7回 エラリイ・クイーン『最後の女』×斜線堂有紀『コールミー・バイ・ノーネーム』

フレデリック・ダネイとマンフレッド・B・リーという従兄弟同士の合作コンビであるエラリイ・クイーンは、日本の「新本格」の…

【新連載】千街晶之のミステリ新旧対比書評 第1回 若竹七海『スクランブル』×浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』

■新旧ミステリを比較して見えてくる作品の重層感 このたび、「リアルサウンド ブック」で、「千街晶之のミステリ新旧…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第2回 モーリス・ルブラン『三十棺桶島』×澤村伊智『予言の島』

■トラウマ級に怖かったモーリス・ルブラン『三十棺桶島』 1970年生まれの私が未成年の頃は、大体どこの図書館にも…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第3回 多岐川恭『異郷の帆』×霜月流『遊廓島心中譚』

■多作な小説家、多岐川恭の傑作 1958年に『濡れた心』で第4回江戸川乱歩賞を受賞した多岐川恭は、ミステリと…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第4回 島田荘司『斜め屋敷の犯罪』×知念実希人『硝子の塔の殺人』

■ミステリ映画の傑作『探偵〈スルース〉』 ミステリ映画史に残る傑作として知られる『探偵〈スルース〉』(1972年…

千街晶之のミステリ新旧対比書評・第5回 泡坂妻夫『乱れからくり』×阿津川辰海『紅蓮館の殺人』

■映画『探偵〈スルース〉』に影響された国産ミステリ 前回から続く話題だが、映画『探偵〈スルース〉』の影響が垣間見…

千街晶之のミステリ新旧対比書評 第6回 コーネル・ウールリッチ『ホテル探偵ストライカー』×方丈貴恵『アミュレット・ホテル』

■ホテル探偵ものがシリーズになりづらい理由 人生の半分以上をホテルの一室で過ごした作家がいた。彼はそこで…