どクズ野郎のバロウズが生んだアートそのものを映画にーー『クィア/QUEER』は単なるロマンス映画ではない

バロウズが生んだアートそのものを包括した異形未知生命体

それでは、この映画はバロウズの作品から純愛ロマンスの部分だけを麻薬精製のごとく抽出し汎化させたものなのだろうか。答えは否、なんなら原作以上にバロウズの色合いが濃く、さらには原作と現実の間に広がる余白を埋めた映画であるのだ。監督のルカ・グァダニーノはゲイ映画『君の名前で僕を呼んで』(2017年)でその名を世界に知らしめた才人。自らのセクシュアリティを反映させた映画作りを行う一方で、ホラー映画の名作『サスペリア』(1977年)のリメイク作を撮りあげるなど、野心的な企画への挑戦にも余念がない。オリジナルの要素を拡張し、そのすべてに逆張りをかました『サスペリア』(2018年)と同様のアプローチが本作でも行われるのかと思いきや、また異なる手つきで原作を調理してみせた引き出しの多さは感嘆に値する。

『クィア/QUEER』は3幕構成の映画だ。メキシコシティを舞台にした1幕目、2幕目、そして伝説の麻薬「ヤヘ」を探しに南米へと赴く3幕目+エピローグ。この流れは原作に忠実なのだが、注目すべきは要所で顔を出す超現実的な映像表現にある。まず「ロマンス映画」に不穏な影を落とす、悪夢のようなビジョンについて紐解きたい。本作ではホラー映画もかくや、な映像が挿入される。いくつかは麻薬と接続されうるものだが、中でも強いインパクトを放つものは「両足を切断された女」だ。これは本筋に登場しないジョーンを表現したもの。リーはアラートンを連れて南米へと旅立つが、奔放なバロウズに対してジョーンは身動きが取れなくなっていた。バロウズの理想的な脳内記憶である「クィア」に水を差すように、グァダニーノは現実をソッと投げ入れたのだ。

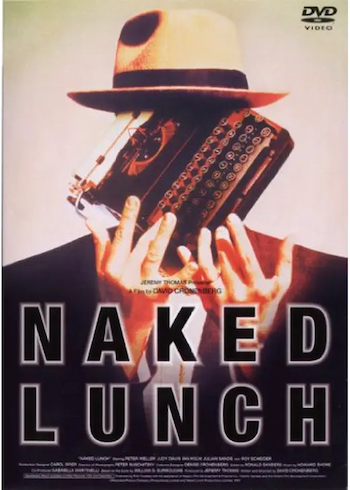

同じく終盤、リーは自分がアラートンを射殺する瞬間を幻視する。これは言うまでもなくジョーン殺害事件にインスパイアされたもの。こんなシーンが無くても映画は成立するのだが、しかしその点を無視しては物語を完結させられない、という作り手の意地が感じられる。何よりバロウズが無視してきたジョーンではなく、追い求めたアラートンを射殺するという構図にはバロウズへの批判めいたニュアンスさえ漂う。この点に関しては、デヴィッド・クローネンバーグによる『裸のランチ』(1991年)にも見られる。バロウズによるデタラメで猥雑な原作を「いかにして本書が書かれたのか」という視点より再構築した同作は、ジョーンの殺害に始まり、再びジョーンに似た女を殺害してしまうシーンで幕を下ろす。「クィア」を執筆した30年後、バロウズは同書に序文を与えた。その中で、バロウズはかつて作ったカットアップ(文章をズタズタにしてデタラメに繋ぎ合わせ制裁させるバロウズが発明した技法)を回想する。「憎しみと不運の生に剥かれた風が撃ち流した」。この文は自分がジョーンを射殺したことを暗示していると気づいた瞬間、メキシコで抱いていた寂寥感は全てがジョーンを喪うことへ一本道でつながっていたのだと理解し、バロウズはこう書き残した。「もしジョーンの死がなければ、決して作家になることはなかっただろう」。しかしバロウズはここまで記しておきながらも、その罪を「悪霊」に押し付け、直接向き合うことはなかった。これに対しての批判が『クィア/QUEER』におけるジョーンとアラートンのすり替え、そして『裸のランチ』で反復されるジョーン殺しなのだ。ゆえに「己が罪を見よ、バロウズ」と両作は共に語る。

ここに創作物から現実へのアンサーを見受けられるが『クィア/QUEER』の興味深いところは、きわめて現実的な描写にフィクションを投入したところにある。具体的にはリーとアラートンのベッドシーンだ。トランクスの上からアラートンの陰茎を「はむっ」と口に含むいやらしさは、もはや「スケベ」の領域に突入するディティールの細かさで驚かされる。だがここは原作にはない、グァダニーノによる創作だ。ここで思い出すのが『オッペンハイマー』(2023年)におけるオッペンハイマーとジーン・タトロックの性行為描写(参考:なぜノーランは原作にはないセックスシーンを描いたのか)。あちらもノーランによる創作であり「確実に行われていたが、その詳細を当人同士が知る由のないもの」に対して細かい書き込みを与えるのが作家というものなのかと考えさせられる。正直『クィア/QUEER』におけるそれに関しては、あまりの赤裸々っぷりに「やーいスケベ!」と揶揄したい気持ちも生まれるのだが「朝チュン」的な表現でお茶を濁すより数百倍真摯であろう。さておき『クィア/QUEER』と『オッペンハイマー』にはフィクションとリアルの間を揺蕩う絶妙な虚構性に共通項を見出だすことができる。

一方でより純度の高いフィクションを映画に付与することで、そこにダイナミズムを生み出す手法も本作には顕著である。先に述べた悪夢的ビジョンもそれであるが、白眉は第3幕の南米編。原作では「伝説の麻薬、見つからなかったから帰ろっか……」と実にリアルな尻すぼみ感で南米旅行は終わりを迎える。しかし映画では、密林! 遭難! 毒蛇の襲来! と「水曜スペシャル」成分たっぷりに展開し、さらに『地獄の黙示録』(1979年)のカーツ大佐のごとき人物も登場。挙句の果てには伝説の麻薬によるめくるめく大トリップが待ち受けている。この「盛りっぷり」は椎名誠の原作に対する三池崇史による映画版『中国の鳥人』(1998年)のそれと近しい。

繊細な筆致のメキシコ編と対称的に「動」の極みである南米編を結ぶ大トリップ映像、そこにはケン・ラッセル監督『アルタード・ステーツ/未知への挑戦』(1980年)や、ギャスパー・ノエ監督『エンター・ザ・ボイド』(2009年)といった諸作の映画記憶を喚起する歓びもあるのだが、人間の肉体がトリップにより変容を遂げている(ように脳が知覚する)表現において、実に「バロウズ的」なアプローチがとられていることも失念してはならない。「裸のランチ」で詳述された奇形と化す麻薬中毒者、「クィア」作中での与太話に登場する植物や巨大ムカデへ変化する人間など、バロウズがイメージするビジュアルは生理的嫌悪感をもよおす肉体のグロテスクな変容を伴う。これがクローネンバーグに大きな影響を与えたことは言うまでもなく、その点においてバロウズは現代ボディ・ホラーの先達と言えよう。そこが転写されている点において『クィア/QUEER』は原作に忠実な映画でありながらも、そこに囚われずバロウズが生んだアートそのものを包括した異形未知生命体と化していることも評価に値する。

批判も含めたバロウズに対するリスペクト

より踏み込むと、そのイマジネーションからSF文脈でも評価されるバロウズへの目配せか『クィア/QUEER』におけるメキシコシティは、どこか近未来都市のような造型なのだ。たまり場である飲み屋「シップ・アホイ」は流線形の建造物であり、そしてどの建物も異様に大きな窓を有する。そこから見える光景はいつも黄昏時のもので「ここではないどこか」の非現実的感覚を惹起するもの。本作の撮影はロケではなくセットで行われたと聞く。ゆえにこの現実離れしたビジュアルが作られたのだろう。バロウズの作品からタイトルを借用した『ブレードランナー』(1982年)と相通ずるSF都市感覚とでも言おうか。

また、トレント・レズナーとアッティカス・ロスが手掛けたスコアも、主旋律のそばで「シュー、シュー」と雑音が自己主張する耽美とはかけ離れたやや不快なもので、なんとも耳障りだ。これはきわめて肯定的な物言いであることはご理解いただきたい。なんせバロウズは秩序的順列を破壊した文章技法「カットアップ」により、整理された音楽の破壊を試みる現代音楽/ノイズ・ミュージック勢(特にジェネシス・P・オリッジ)と共振を示し、80年代には暗黒音楽界隈と近しい距離にいた人物。それに対する応答としてノイズ文脈に近いサウンドトラックとなったことは「ノイズシーンのセルアウト野郎」としてやり玉に挙げられる向きのあるトレントからの逆襲と見て取れ、実に鮮やかだ。ここにも唸らされた。

かくして『クィア/QUEER』は原作を超え、バロウズ自身が磁石のごとく引き寄せた多岐にわたるカルチャー・シーンをも内包する映画と化している。ここに批判も含めたグァダニーノのバロウズに対するリスペクトを深く汲むと共に、本作の日本における出色のキャッチコピー「みっともないほど、君に触れたい」とはリーからアラートンに向けた劣情でると同時に、グァダニーノからバロウズへの熱視線にも当てて解することができるのだ。