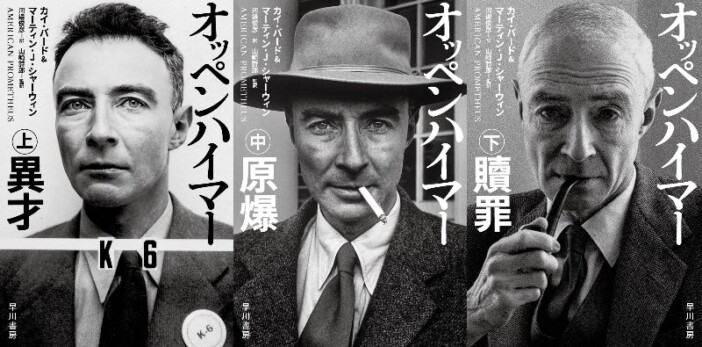

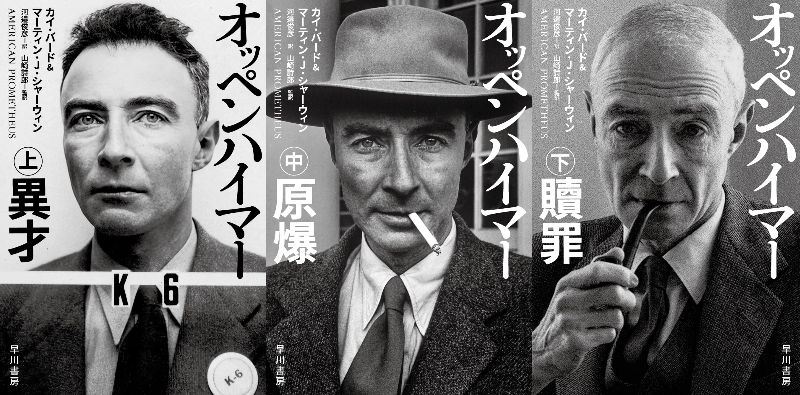

『オッペンハイマー』原作を読む【後編】 核融合:「歴史ミステリー」としての側面と世界の在り方への照射

「つまりエドワード・テラー博士、君が提唱する“スーパー爆弾”は原爆より高い破壊力を誇る。そういうことだね?」

「その通りです」

「我々には原爆がある。それにソ連も向こう4年はこの技術に追い付けまい。そのスーパーとやらは無用の長物だよ」

「笑わせる。その威力は原爆の何倍だ?」

「10倍……などと言うのではあるまいな?」

「1000倍です」

「なんだって?」

「キロトンではなく、メガトンなのです」

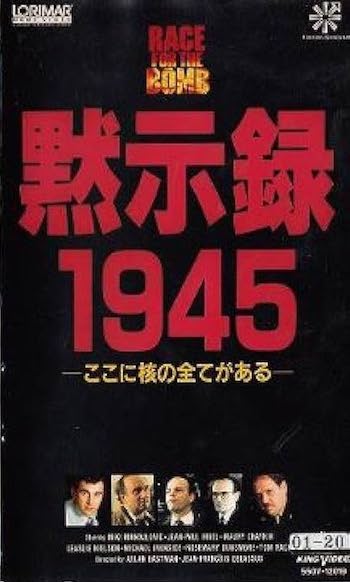

(映画『黙示録1945』より)

映画『オッペンハイマー』は「核分裂」と「核融合」の2部より構成される。「核分裂」パートは1954年に聴聞会(グレイ委員会)にかけられたオッペンハイマーの回想形式で進む。【前編】(核分裂:クリストファー・ノーランが挑んだ「究極のフィクション」)で述べたように、このパートの脚本はオッペンハイマーの一人称で書かれ、いかにして彼が量子力学に魅了され、そして原子爆弾を作り上げたのかが描かれる。対して後半はオッペンハイマーの視点を排して、AEC(原子力委員会)委員長ルイス・ストローズがアイゼンハワー内閣の商務長官に相応しいかを問う公聴会へとシフトする。この「核融合」パートは映画においていかなる役割を担っていたのか。そして、オッペンハイマーを語る映画でありながら、なぜこのストローズという人物に焦点があてられたのか。本稿【後編】ではそこにレンズを絞り、映画原作「オッペンハイマー」を道標として『オッペンハイマー』を解読してゆく。

水爆開発へ向けて動くルイス・ストローズ

映画では事象のみが駆け抜けてゆくので全体像が掴みづらい向きがあるだろう。そこで、原作を片手にトリニティ実験から聴聞会に至るまでの背景を概説したい。第二次世界大戦が終焉を迎えたのち、オッペンハイマーの核に対するスタンスは世論と外れたものとなってゆく。第二次世界大戦では同盟国であったソ連はアメリカにとって恐るべき敵と化した。大戦中よりアメリカは核爆弾の存在をちらつかせてソ連をけん制していたのだが、ロスアラモス(原爆を開発した研究所)にソ連のスパイが潜り込んでいたことが発覚。核爆弾の製造に関するノウハウが全てソ連へと流れていたことを知った政府高官と科学者の立場は二分された。「核技術を国際的管理の下に置き、これ以上の使用と爆弾の開発を進めるべきではない」というもの、そして「より強力な爆弾を開発し、世界の覇権を握るべし」なるものにだ。オッペンハイマーは前者に立ち、国へと働きかけた。

ここで一人の科学者に目を向けよう。オッペンハイマーが「原爆の父」ならば、この男は「水爆の父」と称される。エドワード・テラーだ。映画『オッペンハイマー』でもロスアラモスで一人独自路線を走っていた姿が印象的であったテラーは、戦後「スーパー爆弾」=「水素爆弾」を積極的に売り込み続ける。だが「“スーパー”は大量虐殺の兵器となりうる。米国がこのような兵器を備蓄しているという事実は、最終的に安全保障を損なう」と考えるオッペンハイマーらの反対に遭い、水爆は陽の目を見なかった。ちなみに、映画でジョシュ・ハートネットが精悍に演じたアーネスト・ローレンスも水爆への賛意を表した科学者の代表格である。

しかしソ連が予想より早く原爆を完成させたことで、テラーの水爆に注目が集まるようになった。そこで積極的に水爆開発へ向けて動く協力者も登場する。それがAEC委員ルイス・ストローズだ。オッペンハイマーが諮問機関の委員長を務めるAECにおいて、ストローズは唯一の水爆賛成者であった。だが、この男はFBI初代長官J・エドガー・フーヴァーをも擁する人脈を駆使して、アメリカ全土を水爆賛成へと傾けてゆく。ストローズはテラーとローレンスを連れ立って上院議員マクマホンへ水爆の必要性を訴えかけた。マクマホンは国会の両院合同原子力委員会の委員長であり、国政への影響力を誇る。さらに、委員会の書記長を務めるはマクマホンの腹心、ウィリアム・ボーデン。映画ではクリストファー・ノーラン作品の常連俳優デヴィッド・ダストマルチャンが演じた人物だ。ボーデンは2つのものを持っていた。空軍との強いコネクション、そしてオッペンハイマーに対する不信感。ストローズの働きかけは功を奏し、対ソ連を掲げる政治家たちは水爆の開発を声高に叫ぶことになる。

この過程はアトミック・エイジそのものを主役としたカナダ・フランス合作のテレビ映画『黙示録1945』(1987)に明るい。映画『オッペンハイマー』とは異なり、ひとりの人物に着目することなく核開発を取り巻く出来事をハイペースに取り上げつつ、マイケル・アイアンサイドを筆頭に、いぶし銀の俳優たちが実在の科学者たちを演じ上げる秀作である。『オッペンハイマー』ではトリニティ実験にてアトミック・エイジの開幕を表現したが、『黙示録1945』ではエンリコ・フェルミが原子炉を開発した瞬間に演出の力点が置かれているのも興味深い。『オッペンハイマー』を補完する作品として強くお勧めするのだが、日本ではVHS止まりなので鑑賞には多少の手間を要するかもしれない。