栗原裕一郎の『BiS研究員』評:中高年にモラトリアムの再体験を許した、アイドル戦国時代の狂騒

「人は青春時代に聴いた音楽を一生聴き続ける」とよく言われる。14歳のときに聴いた音楽によって生涯の嗜好が形成されるという説もある。「レミニセンス・バンプ(回想のコブ)」なんてそれらしい用語もあったりする。

この説、それなりに説得力があるものと受け留められているし、1965年生まれの私も「まあ、そんなもんかねえ」と特に異論を持つこともなく長らく生きてきた。2010年代が終わるまでは。

アイドル戦国時代と呼ばれた2010年代は狂騒の時代だった。印象では、音楽に一家言ある中高年男性がとりわけとち狂ってアイドルにはまっていった。かくいう私も、薄いながらもいくつかのグループを中心に現場やイベントに足を運んだり、何かよくわからないうちに仕事が生じたりしていた。BiSが表紙を飾った『週刊金曜日』のアイドル特集もそんな仕事のひとつだ。

いま振り返ってまず浮かんでくるのは、なにしろよく人に会っていたなあという感慨である。あんなに頻繁にあちこち出掛けて人と顔を合わせていたことは、生来出不精な自分には、学生時代を除くとほかにない。年齢も仕事も境遇もバラバラな人たちがしょっちゅう会して騒いでいたという終わりなきハレじみた非日常性を考えれば、人生で唯一だったかもしれない。

2022年に亡くなったBiSのトップオタを偲んだ文章で、著者の宗像明将はこう述懐している。

「2014年7月8日のBiSの解散まで、私たちは長すぎるモラトリアムをともに浪費した」

モラトリアムとは、人が社会に対して責任を負えるようになるまでに猶予された期間であり、煎じ詰めれば青春時代である。いまや50代に入った人間が、すでに40代だった当時を回顧するのにふさわしい言葉ではまったくない。にもかかわらず宗像が、モラトリアムという言葉であの頃を総括したかった気分はわかる。気持ち悪い言い方になるけれど、あの頃は第二の青春だった、いや、もしかしたらあの頃こそが本当の青春だったのではないかという郷愁が、モラトリアムという語をあえて選ばせたのだろう。

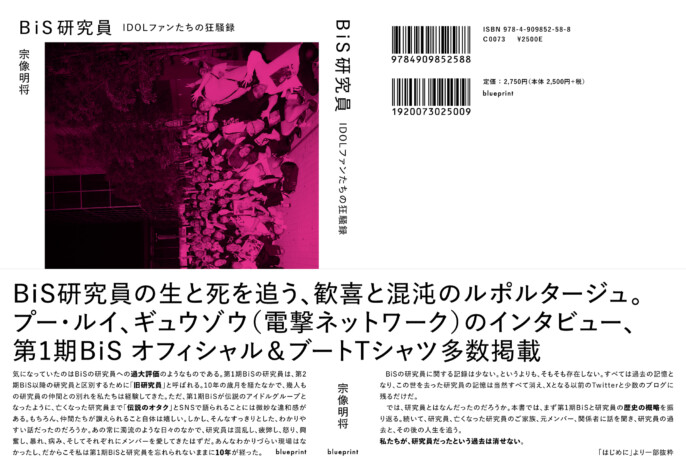

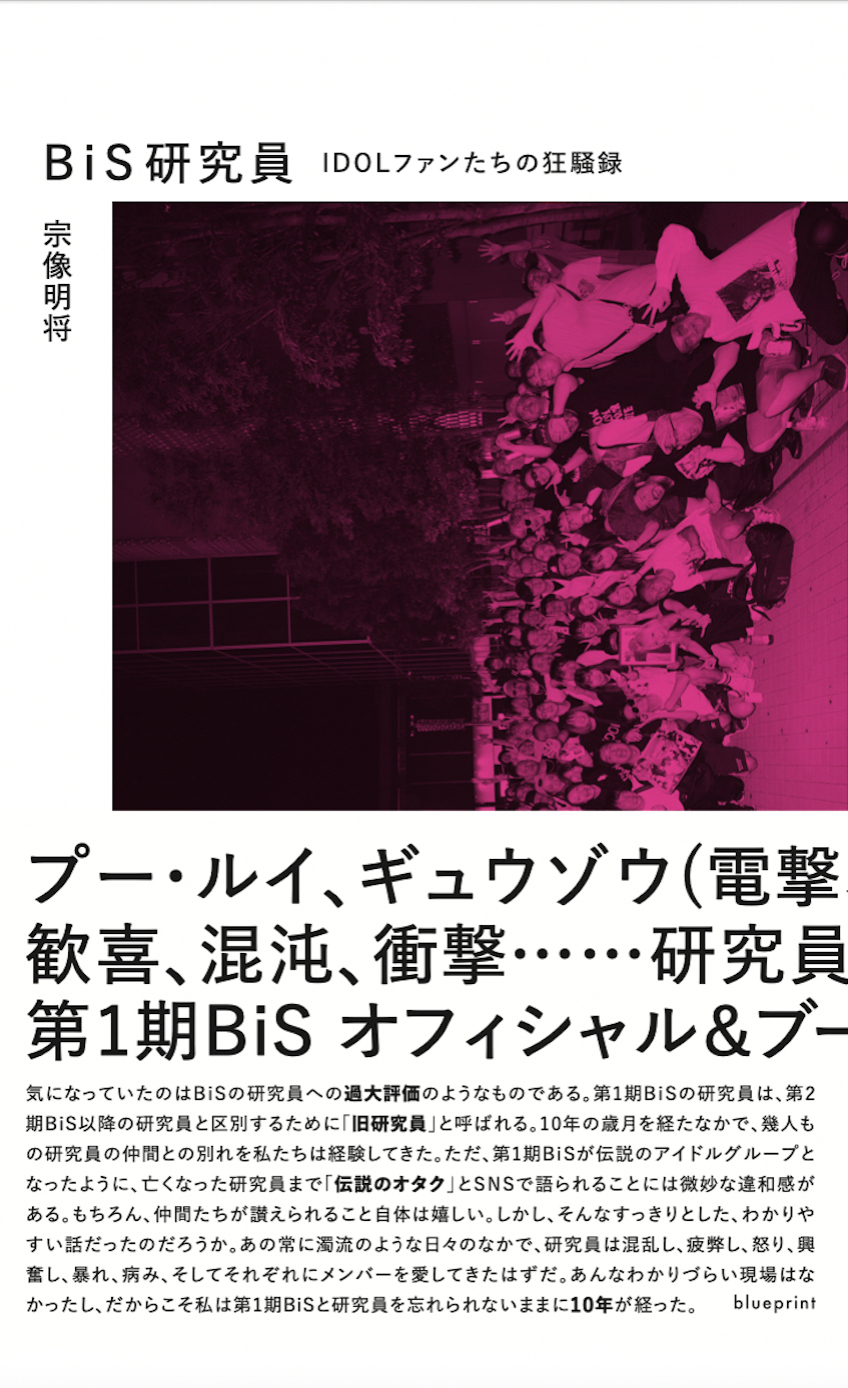

本書は、2010年から2014年まで活動したアイドルグループBiSのファンあるいはオタク、通称「研究員」たちのメモワールである。

アイドルであるBiSは脇役で、研究員たちが主役だ。BiSはその後、メンバーを替えて再結成し第2期、第3期と続き、BiSHというモンスターを派生させもしたが、この本が扱っているのは第1期BiSとその研究員だけである。以下、第1期BiSをBiSと呼ぶ。

アイドル戦国時代の中で、BiSの存在感は異彩を放っていた。異形あるいは際物といった受け留められ方をしていたと言ったほうが実情に近いかもしれない。それは、全裸MVをはじめとした扇情的で過酷なプロデュースばかりでなく、研究員たちの生態に依るところも大きかった。

私自身はBiSの現場を横浜アリーナの解散ライブしか知らないのだけれど、常軌を逸したようなエピソードが漏れ聞こえてくることは多かった。その主だったものは本書に詳細に記録されている。というより、その記録こそが本書のメインコンテンツである。

ライブで泥酔する、脱ぐ、何なら運営まで泥酔して下半身を露出したとか、何かの動物の臓物まみれになったとか、過密したライブハウスで脱水状態になった研究員たちがエアコンから垂れてくる水に群がりメンバーがステージから「飲んじゃだめ!」と止めたとか、便器のコスプレをした研究員が出没したとか、イエスに扮した研究員がライブ会場で磔にされたとか、自転車に乗ってリフトされたとか、まあ、どうかしている話ばかりだ。BiSに入れあげたあげく、会社を辞めた、離婚した、家を売った、なんて人としてどうかという研究員もいたそうだ。

ともかく運営側がメンバーと研究員に過剰な負荷を掛け、研究員側も輪を掛けた悪ノリで応える、ともすれば運営やメンバーを食ってしまうという、デスロードを疾走するチキンレースめいた騒ぎを繰り広げている一群というのが、傍目からのBiSと研究員に対する印象であった。

「研究員はライヴやSNSでは狂っていた。その狂う様、それがそのまま生き様だった。2010年代の初頭に研究員を見ていた私には、2020年代の推し活という言葉は、生臭く感じてしまう。(中略)推し活なんて、生ぬるい」