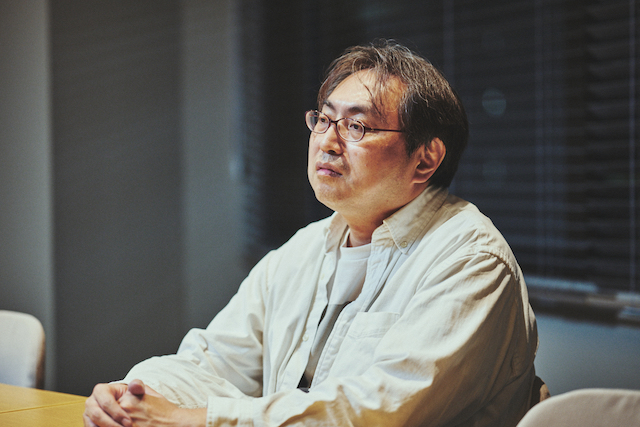

BiSの現場はなぜ狂っていったのか? 宗像明将『BiS研究員 IDOLファンたちの狂騒録』インタビュー

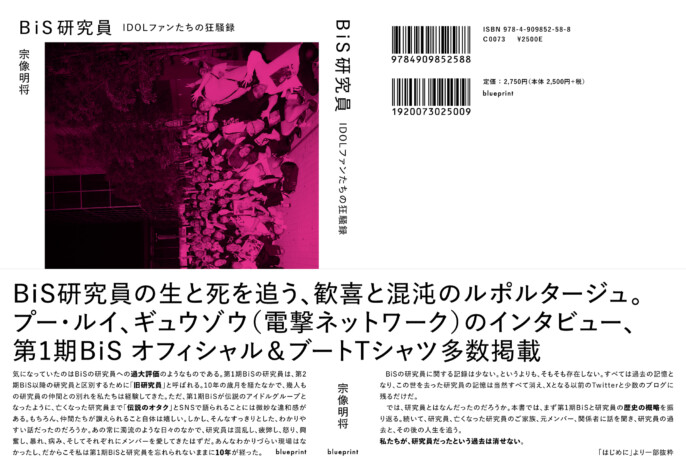

音楽評論家・宗像明将が、アイドルグループ「BiS」(第1期)のファンである通称「BiS研究員」たちの活動とその後の10年の日々を記録したルポルタージュ作品『BiS研究員 IDOLファンたちの狂騒録』(株式会社blueprint)が2025年1月7日に発売された。

1998年に『20世紀のムーンライダーズ』(音楽之友社)』で音楽評論家としてのキャリアをスタートした宗像は、いかにしてアイドルシーンに接触し、BiS研究員となったのか。BiSの現場がどんどん過激化していった背景にはどんな流れがあったのか。そして昨今はポジティブな文脈で語られがちなアイドルの「推し活」に、宗像はどのような眼差しを向けているのか。ロングインタビューで掘り下げる。

『BiS研究員』刊行記念オンライントークショーチケット付き書籍はこちら

BiSの現場はなぜ狂っていったのか?

ーー『BiS研究員 IDOLファンたちの狂騒録』は、BiS結成から解散までの通史を描きながらも、現場にいた研究員たちの濃密なエピソードと彼らの人生にもスポットを当てることで、一般的な「アイドル論」や「推し文化論」とは一線を画した味わい深いノンフィクションに仕上がっています。

宗像:BiSに関してはちゃんと歴史をまとめた資料がないので、自分がやらなければという気持ちがまずありました。Wikipediaには第1期BiSの項目があるんですけれど、それは私が別の媒体に書いた記事の丸パクリもあって、しかもクレジットが入っていない。これは酷い、あらためて通史を全部書くべきだと考えて、結果的に通史と研究員のエピソードを織り交ぜる構成になりました。

ーー通史が客観的な事実をベースにわかりやすく描かれる一方で、現場がどんどんおかしなことになっていく過程には臨場感がありました。研究員の方々のエピソードはどれも強烈で、冒頭に登場する故・ごっちんさんのお話を読んだ時点から、BiSと研究員の間に特別な関係性があったことが伺えます。

宗像:ごっちんが亡くなったのは2018年。彼は研究員として生きて、大森靖子さんのオタクとして死んでいきました。通夜にも訪れてくれた大森さんは、ごっちんのことを「武士みたいでしたよね」と言っていましたが、本当にそんな生き様でしたね。ベタベタしたオタクではなくて、洗練された感じ。どんな現場にも飄々と現れて、死ぬ間際まで大森さんの全国ツアーを全通しようとしていました。本当にすごかったです。

ーーアイドルオタクというと画一化されたイメージを持たれがちですが、本書は研究員と家族の関係性にまで踏み込んでいて、それぞれにかけがえのない人生があるのだということに改めて気付かされます。

宗像:まさにその通りです。今回、ごっちんのご実家にお邪魔して、遺品も見せていただきました。私の前にも訪ねたオタクがいたのですが、撮りためたチェキがどこにあるのかは、私が見てもわからなかったんです。おそらく、ごっちんが自分で処分したのでしょうね。自分で決着をつけているのも、彼らしい生き様だと思いました。

ーー「現場のことは現場で決着をつけろ」など、研究員に共有されていた思想を言語化していた越田修さんのエピソードも印象深かったです。なぜかTシャツを脱がされてリフトされてしまうという……。

宗像:2013年12月に開催された「BiS after all」の京都FANJ公演ですね。BiSが全裸に見える写真が裏表紙になった『Quick Japan』にショックを受けて、研究員たちは『お前らが脱いだんだから、俺らも脱いでいい!』と上半身裸、あまつさえ全裸になるオタクまで現れる騒ぎになりました。越田さん自身はオタクが脱ぐことに一切賛同していないのに、勝手にTシャツを脱がされ、リフトされてしまって。ところが、その結果どうなったのかというと、別に何も起こらず、そのままつつがなく終わりました。全裸のオタクがサーフで流れていっても問題ではないという、いまではまったく考えられない状況で、当時の狂った現場を象徴する話ですね。オタクたちは『Quick Japan』の裏表紙に対するカウンターだと言っていたけれど、そもそもなぜオタクがカウンターを打つ必要があったのか(笑)。意味不明です。

ーー生誕祭がエスカレートしていくエピソードも狂気を感じました。

宗像:オタク主導でアイドルの生誕祭をする、というのはよくあることでしたが、BiSの場合はりなはむ(ヨコヤマリナ)の最初の生誕祭で一人のオタクが頑張った結果、ものすごく金がかかってしまったんです。そこからドンドン後に引けなくなっていったんですね。1年間で一番重要な行事は、推しの生誕祭だという価値観になってしまって、インフレが起きていった。やっぱりおかしな現場だったと思います。

ーー研究員の間で独特の価値観が構築/共有されていって、「これはやらなければいけない」という暗黙のルールになっていった。BiSの現場は、なぜ宗教的ともいえるような熱狂を帯びていったのでしょうか。

宗像:やはり自由度が高くて没入性が強いというのは大きかったと思います。アイドルシーンで自由度の高い現場は他にもありましたが、BiSの現場ほど何をやっても許される感じはなかった。コロナ禍もあり、今ではリフト、モッシュ、ダイブなどはだいたいの現場で禁止されていますが、BiSの現場は泥酔していても何も言われない。その結果として、逆に覚醒していった人間が多かったんです。自分ができることを全部そこでやってしまおうと、オタクたちがクリエイティビティを発揮して、そのインフレが止まらなくなった。野放図な財政運営によって国家経済を破綻させていったアルゼンチンと同じですね(笑)。自由ゆえにおかしくなっていき、破滅に向かっていく現場でした。

ーーいつもダンボールで自作した便器を着用していた故・としまるさんのように、研究員にはクリエイティブな方が多かったのでしょうか。

宗像:そうですね。途中まではそれぞれが持っている才能や芸を出していたところが、やがてクリエイティブな人が集まる現場になったという印象があります。自由度が高いとこうなっちゃうんだなと。当時のアイドルシーンのなかで、BiSだけが穴場というか、そういう場所だったんだと思います。

ーーデジタルタトゥーの見本のようなチェキをネットに残したがすぴ~さん、第一期BiSのトップオタクだった故・Tumapaiさんのほろ苦いエピソードなども心に残ります。

宗像:いまとなっては何もかもが良い思い出になっていると、勝手に思っていますね。がすぴ~は迷惑行為はせず、現場でひたすら面白いことをやるタイプ。Tumapaiさんはけっこう面倒くさい人でしたが、お母様にお会いして研究員ではない素顔を伺うことができて、驚くことが多かったです。都議の秘書なんて堅い仕事をやっていたなんて、現場の彼のイメージとまったくつながらなくて。今回、亡くなってしまった研究員については、基本的にご遺族に連絡をとらせていただいて、お話を伺ってきましたが、人にはいろんな顔があるのだということを探る旅でもありました。

ーープー・ルイさんが本書に収録されているインタビューで、研究員たちが過剰な行動に走った理由について、「みんな自分がBiSだと思ってたからじゃないですか」と答えていたのも印象的でした。

宗像:あの言葉は私にも向けられているようで、非常に胸に刺さる言葉でしたね。一緒に現場を作っているという意識があったといえば良いように聞こえるかもしれませんが、メンバーからすれば、なんでオタクと対等にならなければいけないんだという葛藤もあったでしょうし、たまったもんじゃなかったと思います。いち研究員としては、メンバーたちには複雑な思いをさせてしまったなと、この本を書いていてあらためて思いました。

オタクの精神を不安定にした脱退商法

宗像:メンバーの脱退が研究員の精神を不安定にさせる、精神が不安定になった研究員はメンバーと話したくてCDを買う、という構造が確立された年でもありました。同年に『DiE』というシングルで初めてオリコンチャートのベスト10に入ったのですが、これはいわば“脱退商法”も大きかったでしょうね。

ーー研究員たちが不安定な精神を抱える中で開催された「BiS48」というイベントでは、予告なしに前述の3名の加入が発表されたため、現場が半狂乱に陥ったというエピソードも忘れられません。

宗像:研究員のひとりをリフトしたところ、テキーラをさんざん飲んでベロベロになっていて、人の心を失ったような状態でした。暴れ馬をリフトしているようなもので、本当に心底後悔しました。でも、爆発的な盛り上がりだったので、プロデューサーの渡辺淳之介さんに私は「BiSは売れると思う」と言ったのを覚えています。実際、その勢いでBiSの知名度はどんどん上がっていきました。

ーー宗像さん自身も当時はライヴ中、プー・ルイさんからスタンガンでバチバチに撃たれていたそうで。

宗像:2014年5月のBiS階段の解散ライヴでは2回撃たれました(笑)。

ーー2014年、BiSの解散について宗像さんはイベントなどで「ようやく解散できる」とおっしゃっていましたね。

宗像:そうですね。現場にテレビ朝日が取材に来ているときも、カメラに向かって「いまこの場で解散してほしい」と言ったくらいで、メンバーもそうだったと思うし、オタクも限界が近づいていることをわかっていたと思います。お互いにエネルギーを使いすぎていました。BiSは2011年の2月から2014年7月まで、3年5ヶ月くらいしかライヴ活動をしていないんですが、最後はなんとか横浜アリーナまで辿り着きました。さまざまな意味で、横浜アリーナまでが限界だったなと思います。