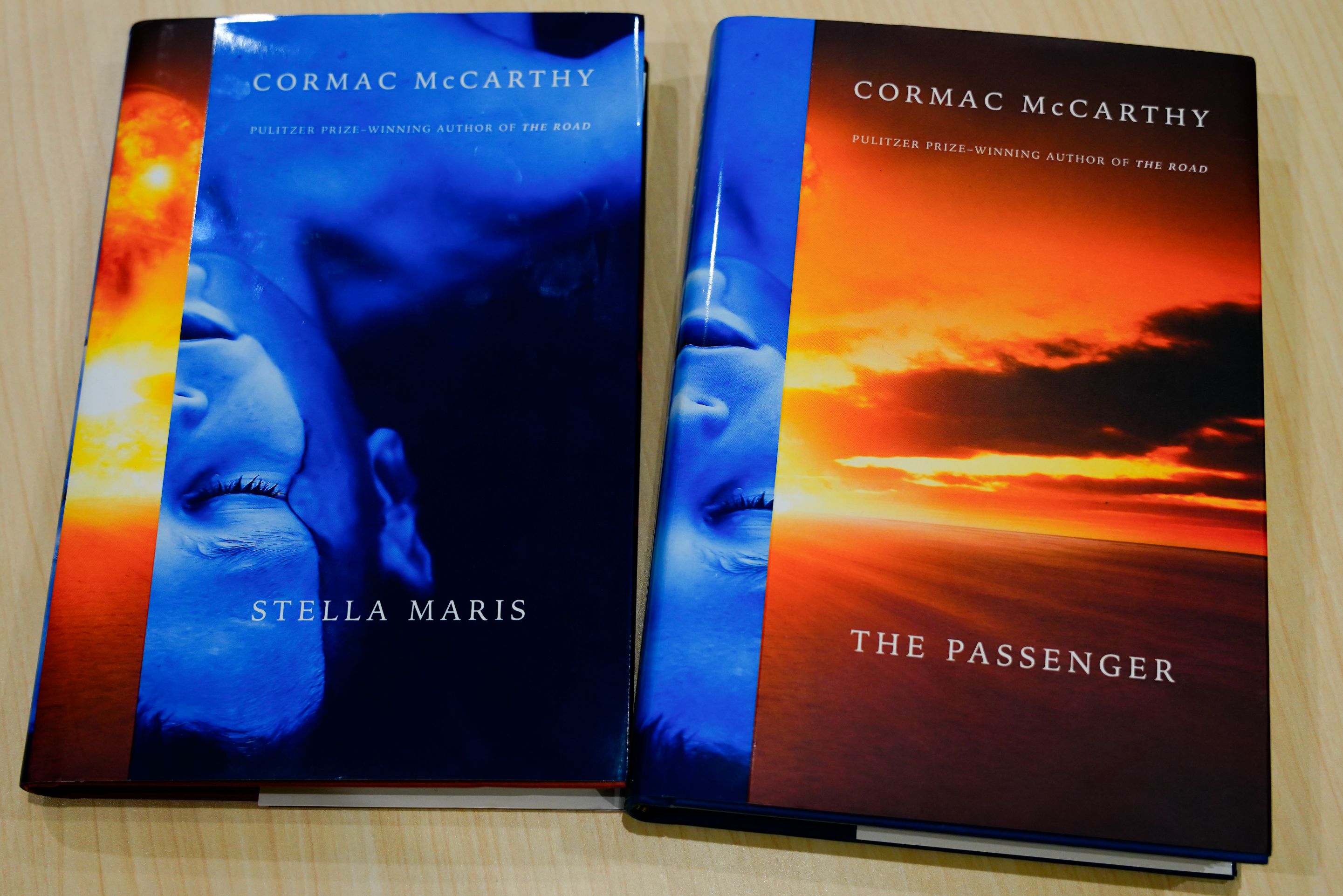

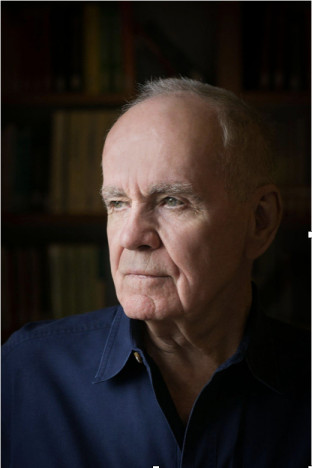

翻訳家・黒原敏行に訊く故・コーマック・マッカーシーの凄み「徹底したリアリズムによって描かれた世界は現実さえも幻影となる」

アメリカの大物作家、コーマック・マッカーシーが6月13日に亡くなった。彼の作品はコーエン兄弟の映画『ノーカントリー』をはじめ、『ザ・ロード』など映像化された作品も多く、映画からコーマック・マッカーシーという作家を知る人も少なくない。

彼の紡ぐ物語には強い暴力性とともに倫理観や道徳といった観念への諦めにも似た世界観が広がっており、マッカーシー作品の大きな魅力である。また読点や会話文に鍵カッコを用いない特異な文章世界も特徴で、特別な読書体験を与えてくれる中毒性の高い作品ばかりである。長年、コーマック・マッカーシーの独特な作品世界を巧みな翻訳で国内に紹介し続けている翻訳家・黒原敏行氏に、マッカーシー作品の魅力と、それぞれの作品についてお話を伺った。 (取材・構成=すずきたけし)

■コーマック・マッカーシーの作家性

——今回はコーマック・マッカーシーの作品を訳し続けられ、遺作となる二作品の翻訳も現在行われている黒原敏行さんに、改めて彼の作品の魅力、作家性、そして作品それぞれについて詳しくお聞きしていきたいと思います。まず作家コーマック・マッカーシー自身についてですが、彼はアメリカ文学界のなかでどのような評価をされている作家だったのでしょうか。

黒原:巨匠の一人ですね。フィリップ・ロスなどと同世代で、20世紀後半の米文学を代表する作家のひとりとハロルド・ブルームという批評家が言っていて、アメリカでは大御所作家の一人という評価です。

——彼の作品は学生にもよく読まれていると聞いています。

黒原:大学で研究され講義もされていますね。でも、『チャイルド・オブ・ゴッド』なんていうのは物凄く残酷な描写もあってよろしくないということで、ハイスクールの図書館などで禁書にする動きがあったりして、排斥されることもあります。

——デビューは1965年の『果樹園の守り手』(山口和彦 訳/春風社)ですが、それから1992年の『すべての美しい馬』からつづく国境三部作でブレイクするまで、作家として苦労した遅咲きの作家の印象があります。

黒原:遅咲きと言うか、デビュー作からの四作までは作家自身に売れようとする気持ちがなかったようです。世間に名前を売ろうとか、評価されようとか、一切関心がなかった。インタビューの依頼も全部断ったりしていたみたいで他の作家の作品の推薦文なども一切書かない。そういうのを拒否してたようです。それから作風も、大衆に媚びない。全く媚びない。一般的な読者にはちょっと読めないようなものを書いていました。

ところが『すべての美しい馬』『越境』『平原の町』の国境三部作から、純文学的で質は落ちてないんですが、共感しやすい主人公を出してきて、物語的にもウェスタン小説という昔からアメリカでポピュラーな娯楽小説のフォーマットを借りたんですね。たぶんそろそろ広い読者に読んでほしいと思ったのか、自分でそういう風に仕掛けたんだと思うんですよね。それで一気にベストセラー作家になりました。

——作品舞台の変化も面白いですね。以前の作品ではコーマック・マッカーシー自身が育った場所であるテネシーなどアパラチア周辺が舞台となっていますが、国境三部作からはアメリカの南西部の風土が色濃い舞台にガラッと変わっています。

黒原:確かにマッカーシーはテネシー州で育っていますが、元はアメリカ東部ロードアイランド州の生まれです。テネシー州に越してきたのはマッカーシーが子供の頃なんですが、彼の父親は裕福な弁護士で、あのニューディール政策のTVA(テネシー川流域開発公社)の顧問法律家として来た東部のエリートなんです。真っ白な大きな家に住んでいたけど、周りはみんな貧しい人たちだったらしいですね。

マッカーシー自身はなぜか父親が体現している東部エリートの世界を拒否して、学校も大嫌いで、「自分は恐らくまともな社会人にならないだろう」と小さい頃から思っていたそうです。貧しい人たち、貧しいと言っても酒飲んだり、麻薬をやったりとか、アウトローな世界に惹かれたと。特にエリートとか知識人にものすごく反発したらしいんですね。そういう人なので、どこそこの土地に根があるというよりも、いわばアメリカの勤勉さを重んじる立身出世主義とか、科学技術で社会が進歩していくだとか、そういった世界観への反発が根っこにある。そして基本的に群れに属さないはみだし者で、自分の興味の赴くままに住む場所と作品の舞台を変えていったということだと思うんです。彼の作品の主人公もみんなはみだし者で、何らかの意味で旅人ですね。

——そういったバックボーンが国境三部から出てきたというわけですね。

黒原:彼は反エリートですから反知性主義のところもあって、文学の世界でもエリートを嫌うわけです。文学者や他の作家とはいっさい付き合わない。珍しくテレビで長時間のインタビューを受けたと思ったら、聞き手は知識層から軽く見られるタレントのオプラ・ウィンフリーでした。そしてウェスタンやノワールやSFの形を借りた作品を書いた。また映画は大好きだけどヨーロッパなどのアート系映画は嫌いだと言うんですよ。やっぱりアメリカの大衆が好むような映画が好きだと。ゴリゴリの純文学をやるぞという姿勢がある一方で、大衆的なものも好きという二つが組み合わさっている。彼の小説は非常にユニークな世界ができていると思います。

——たしかに大衆娯楽的な雰囲気を持つ彼の作品はとても親しみやすいです。

黒原:『すべての美しい馬』は郷愁を誘う西部劇の味わいで多くの読者を魅了しました。それから『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』はノワール、犯罪小説ですね。そして『ザ・ロード』はSFの破滅世界物ですが、そういった大衆小説、エンターテイメント小説の形を取り入れていったわけです。

■『チャイルド・オブ・ゴッド』ーー普通とは違う世界の眺め

—— それでは黒原さんが訳されてきたコーマック・マッカーシー作品を発表時期の順にお話を聞いていきたいと思います。まず『チャイルド・オブ・ゴッド』(1973)。殺人鬼が主人公のかなりバイオレンスな初期作品です。

黒原:ちょっと話が飛んでしまいますが、彼の『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』の8ページにこんな一節があります。

“しかしこの世には普通とは違う世界の眺め方がありそんな眺め方をする普通とは違う眼があってこの話はそういうところへ行く。”

『チャイルド・オブ・ゴッド』はまさにこういうことなんです。田舎の山の中に住む貧しい男が孤独に陥って殺人を繰り返していくという話だから、社会問題として捉えるのが「普通」ですよね。アメリカは世界一豊かな国なのに、一方でこんなに貧しくて孤独な男がいるじゃないかと。この悲惨を放置しておくから、こんな異常な事件が起きるんだと告発する。それが普通の世界の眺め方で、現実の問題としては社会政策などで対処していくしかないわけですよね。ところがこれがマッカーシーの小説になると、実はこの殺人鬼の方が世界の本質をよく突いているんだということになる。どういうことかというと、人間というのは結局は独りだと。社会の中で群れるのもひとつの生き方だけど、本質的には一人一人で生きているはずだと。「世界」の中で生きていくということは、闇の中で手探りをしながら自分で道を見つけていくことなんだという考え方。

この殺人鬼は迷路のような洞窟に棲むようになる。そしてこの迷路を熟知していくんです。だから洞窟に逃げ込んだらもう捕まらない。追っ手の捜索隊が洞窟の中へ入っていくけど迷ってしまう。そして捜索隊の一人がいみじくも言うんですね。俺は道なんか覚えてない、前の人についてきただけだからなと。つまり社会の中で群れることに慣れている人間は、「世界」が闇であることを侮って、みんなと同じことをしていれば大丈夫だと思って生きている。それに対してこの殺人鬼は、一人孤立して、人間社会から見放されている男です。単独でこの闇の世界を生きているという点では、むしろ神話的な意味で英雄的に生きている。『チャイルド・オブ・ゴッド』はそういう「普通とは違う世界の眺め」を提示するわけです。

——小説の登場人物に感情移入して読むような人にはとてもつらい小説ですね。

黒原:つらい小説です。でも奇妙なユーモアもありますね。殺人鬼が殺した若い女の子の死体と一緒に暮らす。そしてその子をロープで吊るして、2階の屋根裏部屋へ連れて行ったりする。するとその時に女の子がマリオネットみたいに見えるというんですね。自分では歩いてるように見えるというんです。死体がね。この辺の描写が絶妙で、本当に同棲してるみたいなんですよね。その殺人鬼とその死体の女の子が。まるで生きてるみたいに。殺人鬼が服を買いに行って、「あの子にはこの赤い服が似合うかな」とか、顔を赤らめながら下着を選んだりしてね。殺して死姦をしているっていうことを除けば、もう本当に恋する男なんですよね。残酷で悲惨極まりない、グロテスクな状況なんですが、違った目で見るとちょっと笑えたりするのがマッカーシーの小説の面白さですね。

■『ブラッド・メリディアン』ーー最良と最悪は一体だった文明化

——『ブラッド・メリディアン』(1985)は開拓時代のインディアン討伐の話でアメリカ史的な視点を舞台にしたものです。コーマック・マッカーシー作品の特徴でもある暴力が印象強い作品ですが、倫理観とか善悪といった固定観念をかなり揺さぶるような内容でした。

黒原:これも普通に考えたら、アメリカ先住民の虐殺を描く小説なので、アメリカは過去にこんな悪いことをしたという告発になるわけですよね。だから、今の先住民に補償しろとか、そういう話になっていくのが道理ですが、この小説は「そんなこと言っても文明化というのはこういうことじゃない?」ということを書いているんです。ホールデン判事というのが出てきますけど、「文明が発達するということは遅れたものたちを消していくことじゃないか」という考え方の人ですね。一種のダーウィニズムですけど。判事は銃の弾薬がなくなったら、自分で硝石を集めて作ってしまうようなとても知識がある人なんですよね。

自身でフィドル(バイオリン)を弾きながらダンスも踊る。それがものすごく上手という、つまりこのホールデン判事は文明の発達を体現してるわけなんです。インディアンは貧しい生活をしてろくに文化もないじゃないかと。それに対して俺はすごいだろうという世界ですね。それが未開の人たちを駆逐していくことは歴史の必然だと、少なくとも心の底ではみんな思ってるんじゃないのか、というのを、マッカーシーはわざと露悪的に書いて見せたと言えるかもしれません。だからこれは現代小説なんです。今のアメリカだってこの延長でしょうと。その後の第二次世界大戦で原爆で多くの人を殺すと。これも遅れた人達にはここまでやらないと分かんないでしょうみたいなことだと言えなくもない。

——ベトナム戦争でもそんな感じですね。

黒原:そうですね。ある種言いがかりをつけてやったわけですね。それからイラク戦争も。我々はそこに100%否定はしにくいところがあって、日本人である私ですら100%否定しがたいところがあるんですよね。そういったアメリカの最良の部分と最悪の部分というのが実は一体なんだということを示している。これも違った目で眺めるということだと思います。