翻訳家・黒原敏行に訊く故・コーマック・マッカーシーの凄み「徹底したリアリズムによって描かれた世界は現実さえも幻影となる」

■『国境三部作』ーーアメリカ人の琴線にふれたベストセラー

——国境三部作と呼ばれる『すべての美しい馬』(1992)、『越境』(1994)、『平原の町』(1998)の三作品は、アメリカでベストセラーとなったということで、コーマック・マッカーシーがブレイクしたシリーズでもありますね。青春小説のような読みやすい小説ですが、アメリカではなぜ人気となったのでしょうか。

黒原:爆発的人気となったのは、ハイテクと金融の90年代アメリカに、古き良き西部への郷愁を呼び起こしたことがあると思います。登場人物たちのしゃべり方などが非常に話題になりました。昔の西部劇の喋り方が懐かしいみたいな面があるんですよね。

——文章的に昔の南西部の喋り方が表現できているのですか。

黒原:できてます。テキサスとかニューメキシコなどの喋り方ですね。カウボーイ達の仕草とか、「いかにも」というのがあります。特に『すべての美しい馬』ではジョン・グレイディという主人公とロリンズという相棒のやり取りなんかがもう絶妙なんですよね。ユーモアを交えつつ相手を茶化しつつみたいな。でも強い友情で結ばれているという、アメリカ人の心の琴線に触れる話ではあるんですよね。

——主人公のジョン・グレイディが16歳というのも青春小説的で良いですね。

黒原:ジョン・グレイディはとても辛い経験をするけど純情な少年ですよね。馬のことだけやっていれば俺は幸せなんだ、お金もなにもいらないというね。そんな一途で純粋な少年が不条理と暴力の世界に出会う。共感を得られるというのか、そういう作品になってますね。でも、これもまた普通の見方なら青春謳歌で終わるけど、この三部作では、やはりこの世界というのは純情だなんだ言ったって捻り潰される時は潰される所なわけです。悪いことをなにもしてない子供が酷い殺され方をする一方で、悪いやつが長寿を全うする。旧約聖書のヨブ記的な話ですね。神を信じているヨブという男は、なぜか子供達も死んでしまうし、自分も病気になるしで、あなたを信じて正しいことしかやってないのにどうしてと神に問うけれども、神に「これは俺が作った世界だ、お前が何か言われる筋合いはない」みたいなこと言われる(笑)。いや今のは捻じ曲げた言い方かもしれませんが。そういう世界観。登場人物の多くが純真だったり善良だったりというのは逆に世界の残酷さを際立たせるためじゃないかという気がします。

——キリスト教的なモチーフは『ザ・ロード』では少し垣間見えたのですが、他の作品では直接的に描くようなことは見受けられないですね。

黒原:彼の家はカトリックですが、本人は、神を信じているかどうかはその質問をされた日によって違うと答えています。だからキリスト教の信仰を完全に捨ててはいないようですが、作品にはごく間接的にしか出てきませんね。神様の意図は人が気づかない所にちゃんと現われているというようなことは、確かに『ザ・ロード』にありますけど、それよりも彼の作品の前面に出てくるのは、異端のグノーシス主義ですね。グノーシスの神は出来損ないの神で、この世界を作ったことは確かだけど、欠陥だらけの世界だと考える。キリスト教の異端思想ですね。たとえば『越境』には虚空から世界を紡ぎ出す神が出てきますが、その紡ぎ出された世界はまた闇に消えていくだけなんです。

■『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』ーー哲学的ノワール

——そしてハヤカワepi文庫から新版が発売になりました『ノーカントリー・フォー・オールド・メン』(2005)のお話をお聞きします。これは原作としてコーエン兄弟監督によって『ノーカントリー』として映像化されて、アカデミー賞の作品賞・監督賞ほか四部問受賞と、コーマック・マッカーシー作品のなかでいちばん知られている小説だと思います。

黒原:これはもう、ぱっと読めばノワール、犯罪小説ですね。分かりやすいです。でも細かく見ていくと、とても哲学的な作品で、「哲学的ノワール」といった作品なんですよね。今回の新版の訳者あとがきにも書きましたけど、普通のノワールでは欲をかいた人間がその罰を受けるっていうのが普通なんですよね。

——主人公のモスが麻薬の取引現場で取ってはいけないお金を盗ってしまったと。

黒原:そのためにひどい目に遭う。人間はなんと強欲なんだ、と「人間の性(さが)」を描くのが普通なんですけども、この小説は違うんですよ。確かに欲でもって金を盗ったんですけども、余計なことをしなければうまくいったはずなんですよね。だけど主人公のモスは怪我した麻薬取引業者の一人に水を飲ませてやりたくて、また現場に戻ってしまう。

——あの導入は異様な緊張感がありました。

黒原:これはモスがベトナム帰還兵だから、死にそうな戦友に水を飲ませてやりたいという経験があったのかもしれません。だから善い行いをするんですね。だけど善良なことをやったがためにシガーという殺し屋に追われることになる。つまり善い人が報われるとか悪いことをしたから破滅するとかじゃない。さっき言った世界の不条理をマッカーシーはここでも描いていますね。

——モスを追う殺し屋のシガーが強烈なインパクトですね。

黒原:シガーという殺し屋も、普通に考えればメキシコには社会的な矛盾があって、麻薬組織がものすごく強大で、そんな中からからこんな変なね(笑)、残忍な男が生まれてくる。それは社会的に問題があるからだ、というのが普通の考え方なんですけど、このシガーはそういうものを超越した死神みたいな、超自然的な存在の雰囲気で描かれているわけです。だから社会派小説というより、もっと哲学的な話になっていて、そこが『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』の魅力だと思いますね。

——映画と違う部分などはありますか

黒原:保安官ベルの父親ですね。映画では小説の祖父と同じ保安官とされていましたが、原作のベルの父親は社会のはみだし者なんですね。さっきも言ったとおり、マッカーシー自身が定職にもつかずにいたはみ出し者ですが、他の作品の主人公も皆はみだし者で、定住しない旅人です。世間的にはちょっと困った人ですね。そこを考えたら、あの最後の夢の意味がわかってくると思います。コーエン兄弟がなぜ原作の父親をかえてしまったのかは分からないんですが、ここは肝なんですよね。

——公開時に映画の邦題である『ノーカントリー』では作品の意味が通らないという意見がありましたね。※イェイツの詩「Sailing to Byzantium(ビザンティンへの船出)」冒頭の一節「That is no country for old men.」から取っている。)

黒原:そうですね。私も相談を受けたんですけど、映画のタイトル決める時に最初は『ノーカントリー・オールドメン』にしたいということでした。「フォー」を抜いて。だけどそれだと英語として意味が通りませんよね。「国のない老人たち」なのかなとか。じゃあ『ノーカントリー』では、となって、まあそれも変なんですが、私にも名案はないので、強く反対はしませんでした。タイトルは難しいので非難するつもりは全くないです(笑)。

■『ザ・ロード』ーー息子の行く末を悲観して生まれた

——『ザ・ロード』(2006)は2007年のピュリッツァー賞を受賞している作品で、今作ではしっかり原題と同じ邦題で映画化されています。なんらかの理由で終末を迎えている世界で父と息子が旅をする物語です。

黒原:やっぱりマッカーシーはペシミスティック(悲観的・厭世的)ですね。文明が発達すれば平和になるとか、世の中が良くなるとは考えない。逆に文明が発達するほど、人類は殺戮が上手になるという、そういう世界観が彼にはあるわけです。

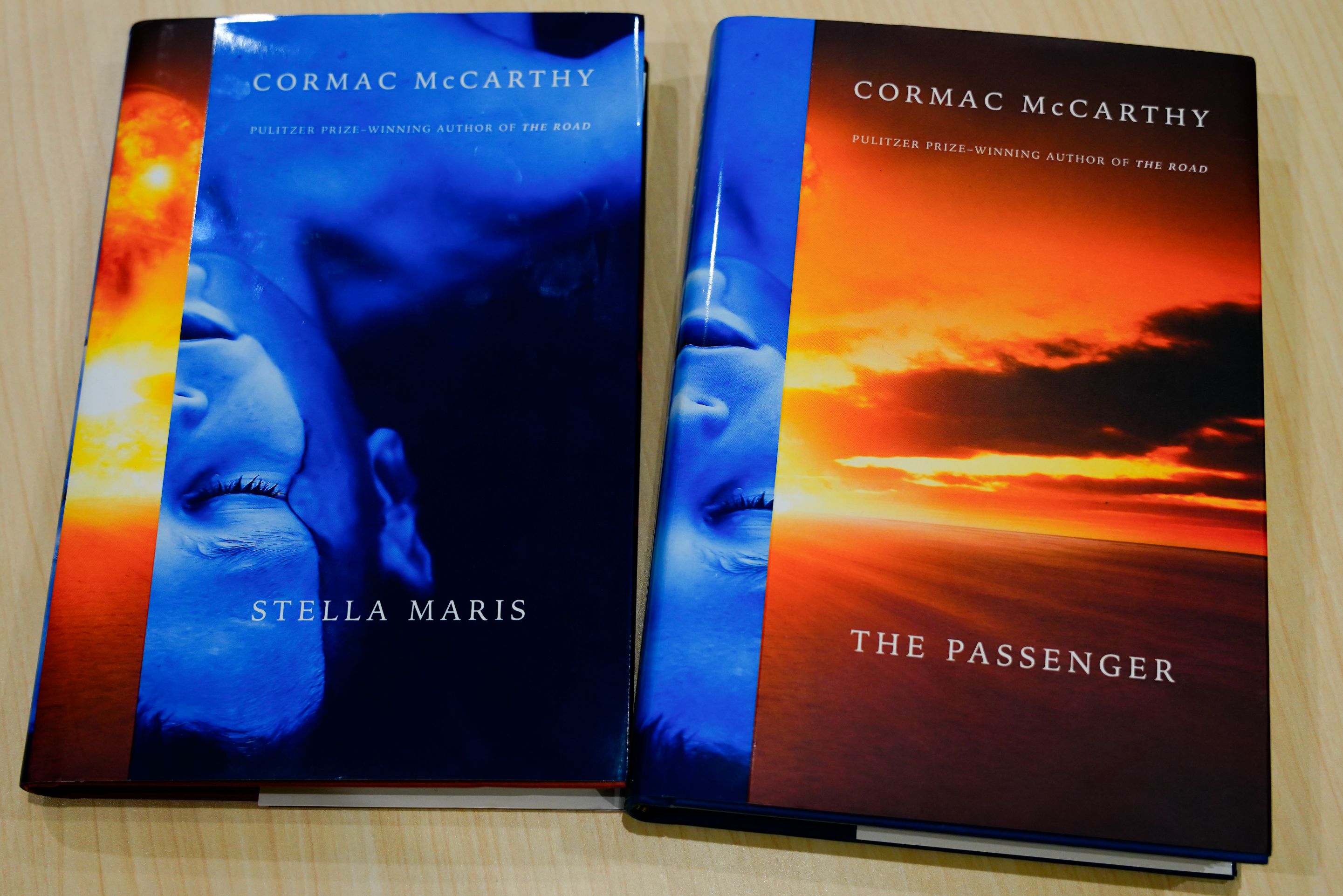

実は遺作である『通り過ぎゆく者』と『海の星(ステラ・マリス)』(ともに仮題)でも原爆開発という科学の罪のことが出てきて繋がっています。彼は年をとってから息子ができましたが、息子が大きくなるころ世界はどうなっているだろうと考えた時、山で火が燃え盛っている世界終末的なイメージが浮かんで、それで『ザ・ロード』を構想したそうです。つまりこの子が大きくなった時、あるいは子供の時でも、世界は地獄みたいになってるかもしれない、それは十分あり得るぞということから出発した小説なんですね。

——とてもSF的な作品ですが、とりわけこの終末世界の絶望感が強烈でした。

黒原:確かにSF的なんですけども、SFは普通なぜこうなったかというからくりとか、人々がうまく行くための方法を探そうとするとか、そういうことを描きますよね。SFはそういう話を科学的に構築することに興味が行きますが、この小説の場合はこのまま世界は破滅していく前提なんですよね。その状況でさあ人間はどう生きるのか、悪に染まらず、他の人間を殺して喰うようなことはせずに、純真な少年はどう生きていくのかという、そこを描いている。だからSF的設定だけど、やはりこれも哲学的小説ではないかと思います。

——なかでも「火を運ぶ」という言葉がとても印象的で、さきほど話にも出た宗教的なモチーフを強く感じました。

黒原:宗教的なものもあるのでしょうが、火は人間を守ってくれるものであると同時に、人間を殺し文明を滅ぼすものでもあり得るわけです。マッカーシー作品では火はそういう両義性を持っているように思えます。『ザ・ロード』の「火を運ぶ」という言葉は、親から子へ伝えていく生命のメタファーとして読め、『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』の最後の夢にも通じますが、小説の発想源となったイメージが山火事だということからも、この物語の世界の破滅は人間が運びつづけてきた火によって引き起こされたと考えることもできそうです。その火は原子の火でもあると考えれば、先ほど言った原爆にもつながってきますね。

■悪の法則ーー「世界」を侮るなかれ

——最後に『悪の法則』(2013)ですが、こちらは映画の脚本になります。脚本とはいえ、マッカーシー作品の特徴でもあるバイオレンスな部分が際立っていますね。

黒原:これは『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』とよく似た内容を持っていますね。どちらもある意味、教訓的な物語です。この「世界」に存在する悪は底知れない残酷さを持っているから侮ってはいけない。その侮りは、自分だけでなく、自分の愛する人にも理不尽で残忍な運命を強いてしまうおそれがあるのだということ。 バイオレンス描写のことを言えば、奇怪な殺人の道具が出てきますね。首輪型の自動式ギロチンが。マッカーシーはこういう装置が好きですね。『ノー・カントリ・~』には圧縮空気を使ったスタンガンが出てきました。彼はどうやら脳の機能を一瞬にして止めることによる殺しに興味があるようです。『ブラッド・メリディアン』には大型ナイフで瞬時に斬首するシーンがあって、これはクエンティン・タランティーノの映画『キル・ビル』ボス・タナカの斬首シーンに影響を与えているのではないかと私は個人的に睨んでいます。またこれも『ノー・カントリー・~』ですが、銃弾で頭を吹き飛ばすシーンがあって、この瞬間にこの人間にとって「世界」が消滅したと書かれています。マッカーシーは、生とは何か、死とは何か、世界とは何かを考える小説を書いているので、バイオレンス描写はただの刺激的味つけではなく、哲学的思索の糧なのだと思いますね。