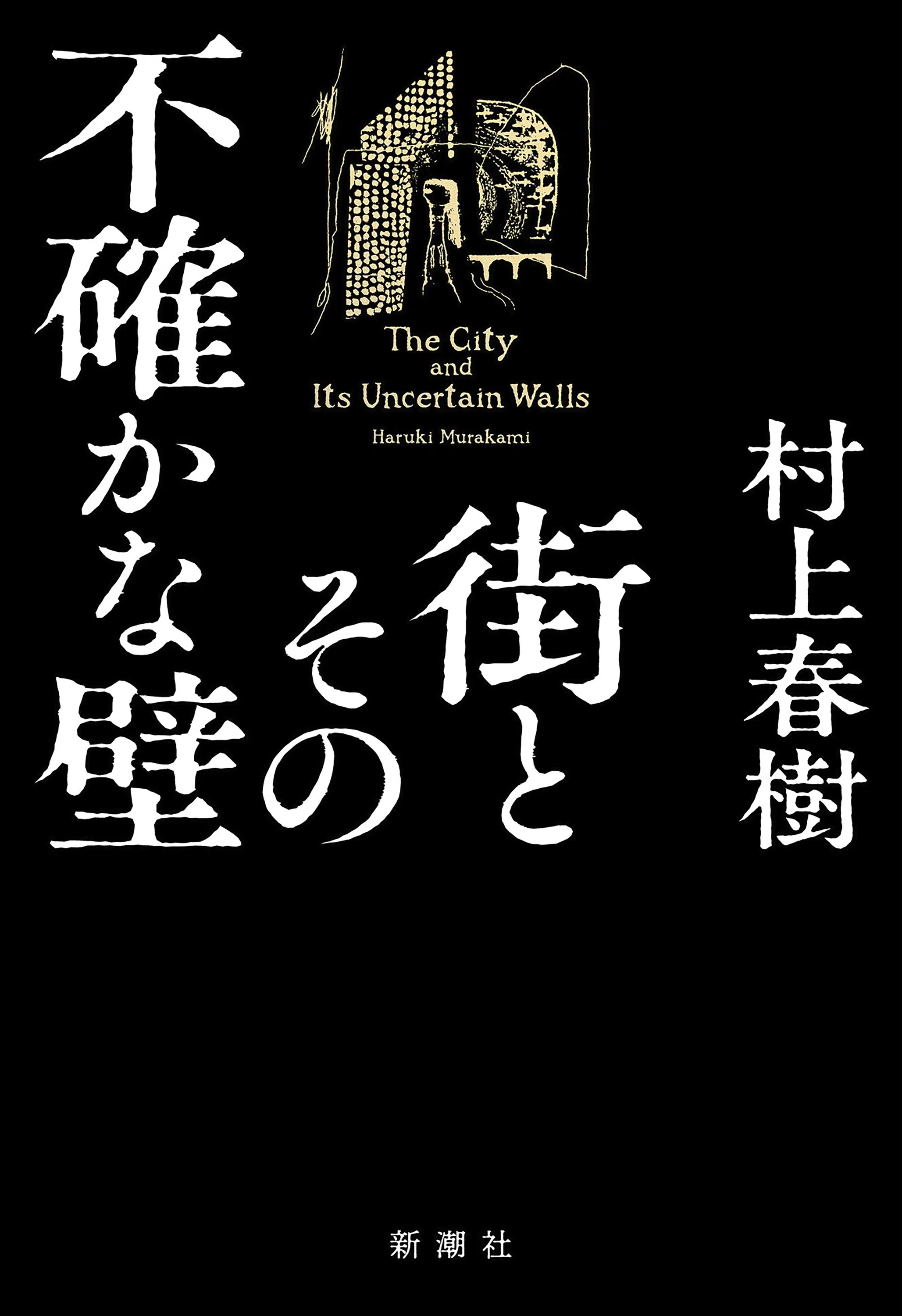

村上春樹による村上春樹のリマスターは成功したのか――『街とその不確かな壁 』評

ところで、大江健三郎が亡くなった直後に、村上の『街』が出たことにはやはりそれなりに象徴的な意味があるだろう。最後にそのことを述べておきたい。

先日リアルサウンドの批評(福嶋亮大の大江健三郎 評:《弟》の複眼――大江健三郎の戦後性)でも記したように、大江健三郎は戦後日本を外部のない「閉鎖空間」として捉えた作家である。先行する安部公房が中性的な「壁」をテーマとしたのに対して、大江は「粘液質の厚い壁の中」に閉じ込められ「不思議な監禁状態」に置かれた若者を描き続けた(「他人の足」1957年)。この粘っこく濃密な空間のなかで、大江の主人公はいわば右目と左目で異なる世界を見るように強いられる――このパララックス(視差)にこそ、経験豊富な≪兄≫の世代の戦後文学者(野間宏や大岡昇平に代表される)たちとの違いがあることは、先の批評で詳しく述べたとおりである。

大江自身は「敗戦の現実に立ち、終末観的ヴィジョン・黙示録的認識を、その存在の核心におくようにして、仕事を始めた人々」を「戦後文学者」と呼んでいる(『同時代としての戦後』)。つまり、戦後文学とは人類の「絶滅」の可能性を、差し迫った現実として受け取った作家たちの運動なのである。しかし、戦後文学の≪弟≫である大江は、一方では暗い絶滅の予感にとらわれながら、他方では戦後の文化的解放を享受してもいる。例えば『われらの時代』(1959年)の青年は何も希望がなく、へとへとに疲れ切っているのに、苦行のように勃起する。「快楽の動作をつづけながら形而上学について考えること、精神の機能に熱中すること、それは決して下等な楽しみではない。いくぶん滑稽ではあるが、それは大人むきのやりかたというものだろう」。

大江にとって「壁で囲われた世界」は戦後日本の、あるいは戦後文学の自画像である。それはねばつく快楽で満たされた身体的世界であり、かつ絶滅の可能性を含んだ形而上学的世界でもある。この分裂を「複眼」で見ようとする大江の主人公は、いわば不能の一歩手前でむりやりに勃起させられるという、なんともつらく息苦しい状況に放り込まれている。しかも、この粘着質の壁の「外」も見つからないのだ。

村上の80年代の『世界の終り』は、まさにこの大江的な分裂をテーマとしながら、その想像力をハイジャックした。そこには快活なアクションがあり、快楽的な性愛や料理のシーンがある(=ハードボイルド・ワンダーランド)。もう一方にはまさに「終末観的ヴィジョン・黙示録的認識」に支配された静謐なポストヒストリカルの世界がある(=世界の終り)。この双方において、大江のねばねばした「粘着質の壁」はきれいに中性化された。村上は大江的な「複眼」の想像力を、きわめて巧妙に換骨奪胎したと言えるだろう。

大江が触覚的な世界を濃密に象ったとしたら、村上はそれを計算的な世界に変換した。『世界の終り』の語り手は「右手と左手でまったくべつの計算を平行しておこなう」ことに習熟しているが、これはまさに大江の「複眼」をハイジャックして、軽やかで中性的な文体に置き換える象徴的なシーンである。私は先ほど『街』をデジタル・リマスター版になぞらえたが、実はすでに80年代の『世界の終り』こそが、アナログな戦後文学のデジタル・リマスター版であった。戦後文学の重苦しい響きは、村上的なリマスタリングを施されて、より洗練された音質に変わったのである。

ただし、その結果、大岡昇平らに憑依した「終末観的ヴィジョン・黙示録的認識」は敗戦の記憶を失って、むしろ歴史をもたない美しい計算プログラムに置き換えられる。しかも、そのことは村上自身が自覚していた。そう望んだわけでもないのに「世界の終り」に閉じ込められた「僕」は、次のように語る。

しかしどうして僕が古い世界を捨ててこの世界の終りにやってこなくてはならなかったのか、僕にはその経緯や意味や目的をどうしても思いだすことはできなかった。何かが、何かの力が、僕をこの世界に送りこんでしまったのだ。何かしら理不尽で強い力だ。そのために僕は影と記憶を失い、そして今心を失おうとしているのだ。

この作品が、柄谷行人をはじめ批評家たちに批判されたのは当然だろう――村上は戦後文学の達成をアイロニカルに骨抜きにして、「記憶」を失った文学に置き換えてしまったのだから。しかし、村上が作家的技術のすべてを投入し、戦後文学を粘り強くリマスターしていった、その執念深さは評価に値すると私は思う。

大岡昇平らが持ち帰り、複眼の≪弟≫である大江健三郎がそれを継承した戦後文学のプログラムから、村上は別の音質をもった文学を作り出そうとした。それは生々しい記憶を失った代わりに、ある種の≪可能性の文学≫の道を開示した。現実性の周りを取り巻いているいろいろな可能性まで小説として定着させる――それには、文章のすみずみに均質に光をあててゆく村上の中間色の文体が向いていたのである。この観点から言えば、90年代の『ねじまき鳥クロニクル』は、デジタル・リマスタリングされた文体を使って、再び戦後文学の抱えた「絶滅」や「戦争」の問題に回帰しようとした作品だと評せるだろう。私の考えでは、村上のやろうとしたことの真価は『世界の終り』から『ねじまき鳥クロニクル』に到るプロセスにおいて見いだせる。

しかし、『世界の終り』の音源をさらにリマスタリングした今回の『街』は、戦後日本という環境から切り離されて、ただ村上春樹という独我論的な個人スタジオのなかで孤独に鳴っているだけである。デジタル・リマスターの二乗なのだから、それも当然だろう。最近の村上はアナログレコードの再評価もしているが、そのわりに最近の自作においてはアナログの良さはむしろ消えているように思えてならない。

昔は聴取環境(=戦後社会)込みで良い音が鳴っていたレコードが、デジタルの操作で表面だけ小綺麗になったぶん、かえって聴く価値がなくなった――それが『街』の読後の印象である。レコードのほこりが不快な音をたてたり、思いがけない衝撃で針が飛んだりする――そういうノイジーな聴取環境もすべて込みで、かつての戦後文学は特殊な音楽として成立していた。逆に、今の村上はノイズを排除して、過去の自作の不自然な「若返り」に向かっている(※)。しかし、この種の妙なリマスタリングは端的に言って不要だろう。大江健三郎が世を去り、村上春樹が『街』を刊行した2023年は、戦後文学が名実ともに終わった年として記憶されるべきだと思う。

(※)なお、『街』とほぼ同じタイミングで、村上龍の新作『ユーチューバー』が出たことも付け加えておこう。詳しくは新聞(「ユーチューバー」書評 中間色の領域 自然体の語りで)で書評を書いたとおりだが、村上龍はここで七〇歳を超えて思春期の淡い恋を描くというおかしなことはやらずに、七〇なら七〇なりの過去との付き合い方があるということを示している――というより、谷崎潤一郎でも川端康成でも古井由吉でも、そうやって加齢にあわせてチューニングするのがふつうなのだ。『ユーチューバー』はあくまで小品であり、老人性を売りにしているわけでもないが、中くらいのエネルギーの出力でもこの程度のものは十分書けるよという作家的な矜持を感じさせる。さらに、新潮社が総力をあげたと思しき『街』の手の込んだ装丁と比べて、『ユーチューバー』はオレンジの地に黒いカタカナが並ぶだけのデザインで、ずいぶんぶっきらぼうで即物的である。要は、変にお化粧して着飾るよりも、ありのままの姿かたちで勝負しようということだろう。それが小説の本来的な姿であるのは言うまでもない。

ついでにもう一点だけ。『街』で引用されるガルシア゠マルケスの『コレラの時代の愛』は、若いときに相思相愛だった二人が、その数十年後に老醜をものともせずに、腐敗した川を船で突き進む場面で終わる。少年や少女と合体して若返ろうとする『街』とは、似ても似つかない小説である。