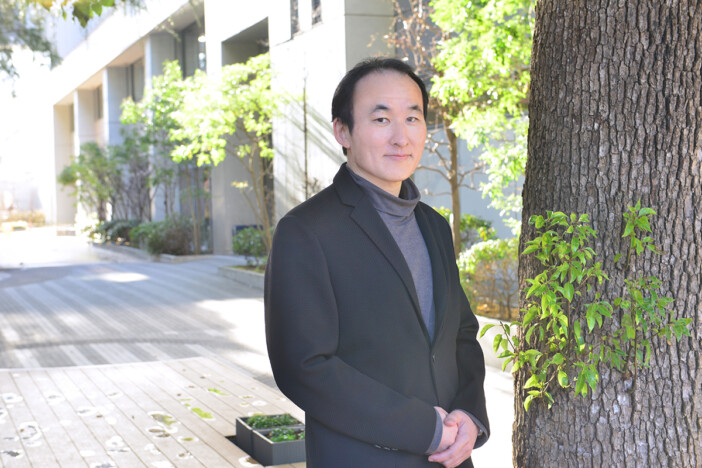

ミステリーを通して訴えかける、過疎地医療の厳しい現実ーー山口未桜『白魔の檻』インタビュー

現役の医師であり、作家でもある山口未桜の新作小説『白魔の檻』(東京創元社)が刊行された。デビュー作『禁忌の子』(同社)に連なる本格ミステリーだ。

研修医の春田芽衣は、実習のため北海道へ行くことに。過疎地医療協力で派遣される医師・城崎響介とともに、温泉湖の近くにある山奥の病院へと向かう。二人の到着を待っていたかのように、病院は濃霧に包まれ、外部との交通が遮断された。そして、孤立した院内で、恐ろしい事件が幕を開けるーー。前作では脇役だった春田が主人公となり、城崎が再び探偵役を担う。

医師としての知見を随所に活かした緻密な展開で、読者をミステリーの世界に引き込みながらも、本作を通して日本の医療問題に鋭く切り込んでいる。この小説に込められた切実なメッセージとは。著者である山口未桜に話を聞いた。

城崎の登場する物語をもう一度書きたかった

――デビュー作の『禁忌の子』は、2024年の『週刊文春』ミステリーベスト10で3位を獲得し、今年は本屋大賞4位に入賞しました。最新作『白魔の檻』は、登場人物を同じくするシリーズ第2弾です。

山口未桜(以下、山口):『禁忌の子』に想像を超えた反響をいただいたことで、激変していく世界に押し流されるようで、特に昨年の年末くらいまではメンタル的にはかなり苦しい時期が続きました。そんななか、改稿を重ねていたのが今作なのですが、実は、デビュー前に一度、書き上げた作品でもあったんです。鮎川哲也賞に応募した『禁忌の子』が落選したら、『白魔の檻』を投稿してみようというつもりで。

――そのときから、城崎響介という探偵役は共通していたんですか?

山口:そうですね。自然と出てきてしまったというか……。もともと執筆を再開した時に、一番最初に書いたのは、医療現場を舞台とした連作短編形式の青春小説で。城崎はその作品において、回想の中でちらりと印象的な形で顔を出す人物でした。二作目にいよいよ長編ミステリーである『禁忌の子』を書くぞ、となったとき、主人公である武田とのバディという形で、城崎に謎を解かせるのが物語としてふさわしいのではないか、と考えたのがシリーズの始まりです。

『禁忌の子』が受賞できるかどうかもわかりませんでしたし、そもそも探偵役が共通する作品をもう一度鮎川哲也賞に投じていいものかどうかは全く読めませんでしたけれど(笑)、何よりもわたし自身が、彼の登場する物語をもう一度読みたかったし書きたかった。だから損得関係なく書いた、という感じでしたね。

――子どもの頃から、感情の起伏をほとんど感じない城崎は、人の言動を模倣することで社会性を保っている。感情で目を曇らせることのない彼が、「ありえない」と思われる状況を、論理と合理でひっくりかえしていくさまが、『禁忌の子』の読みどころの一つでした。

山口:〈僕は優しいんじゃなくて、優しいふりをしているだけなんだ〉と城崎が言う場面があります。〈人はみんな「自分がやってほしかったこと」や「かけて欲しかった言葉」を適切なタイミングで提供する人間を「優しい」と評価する〉だけなんだと。城崎はどういう人なのか考えているときに、ふっと浮かんだその言葉を軸に、擬態して社会に溶け込むという彼の実像ができあがっていきました。でも彼は、感情が凪いでいるだけで、まったく持ち合わせていないわけではない。論理で感情を擬態する城崎が、論理でもって謎を解く。ダークヒーローに惹かれるので、それに近い人物造形です。

医療業界の構造的な歪み

――『禁忌の子』では、医師である彼の同僚であり、昔なじみでもある武田を主人公に、武田自身の出自をたどる物語でした。そのときちらりと登場した研修医の春田芽衣が、今作の語り手。城崎と二人で北海道の山奥に、過疎地医療協力で派遣されるところから始まります。

山口:私自身、医師として過疎地に派遣されたことがあるんですよ。作中にも書いたように、医者が普通に働いて保険診療の対応をしているだけでは、病院経営は赤字になってしまう現状があります。少子高齢化の影響もあって、人口も人材も都市部に偏り、過疎地医療は先細っていく一方です。そこに暮らす人たちのため、どうにか医療を維持しようとすると、そこで働く数少ない医療従事者に負担がどんどんのしかかる。さまざまな制限によってあるべき医療をめざすことができない構造的な歪みを、一度、ちゃんと書いておきたいという気持ちがありました。

――構造的な歪み、というテーマは『禁忌の子』から通底していますよね。過去、その歪みによって人生が狂わされた人たちに向き合う物語でもありました。ミステリーとして、医療の現状を描くことに、どのような意義を感じていらっしゃいますか。

山口:意義というより、医療×本格ミステリを扱ったこのシリーズでは、やはりどうしても描かざるを得ないものがあるという感じなんですよね。だからといって説教くさい話にはしたくないし、まずはエンターテインメントとしておもしろいかどうかを最優先で考えています。そのなかで自然と浮かびあがってくるテーマを、登場人物たちを通じて深掘りしていきたいな、と。前作は「自分と瓜二つの死体が運ばれてきたとしたら、いったいどういう事情が考えられるのか?」という思い付きが起点でしたし、今作も「過疎地の病院で災害が起きてとじこめられたらどうするか」というのが始まりでした。

――濃霧に覆われた病院に到着して早々、春田の昔なじみが死体で発見され、さらに翌朝発生した地震によって、硫化水素ガスが流れ込んできてしまう。患者の安全を確保するだけで精いっぱいなのに、また新たに死体が発見されて……という、次から次へと畳みかけるような展開に、読む手を止められませんでした。

山口:ありがとうございます。初めて本格的なクローズドサークルを書いてみました。最初は「他殺じゃなくて事故じゃないか」なんて言いながら、多少、和やかな空気も漂っていたし、みんなで力を合わせて危機を脱出することが先決だったのに、明らかにこのなかに殺人犯がいるとわかって、空気がぴりりと変わる。そのシーンを描けたときは手ごたえを感じました。病院側と患者たち、さまざまなバックボーンを背負った人たちの、一見、雑多にも見える会話劇が、どんどん恐怖と焦りに集約されていく流れを書けたとき、「これはけっこう、おもしろくなるかも」と思えたので。

――そういう会話劇で、誰がどんな反応を見せるかも、ミステリーでは重要なポイントですよね。

山口:そうなんです。あまりわかりやすいと読者が興ざめしてしまうし、さりげなく、でも読み返したときに「あっ」となるくらいには意識的に書き分けていきました。あと、第四章で、春田と城崎が二人で調査するシーンも気に入っています。無残な死体を目の当たりにしたあとなのに、春田はふと、バッシュが欲しくて万引きをしようかとまで思いつめた中学時代のことを語り出す。全然関係ないように見えるその雑談が、物語全体を俯瞰して観たときに、実は核となって浮かびあがってくる……という仕掛けを、うまくつくれたんじゃないのかな、と。

震災の"グラデーション"を小説で切り取る

――中学時代、東日本大震災によって父親の会社が倒産し、将来の希望を断たれた春田の心の痛みと、今直面している災害の現実とが、重なり合って描かれるのも見事だなと思いました。

山口:彼女自身は、直接の被害者ではないし、大事な人を亡くしたわけでもない。むしろ、今回専攻医として登場する仁科くんのほうが石巻に住んでいた当事者なんですね。でも、じゃあ、春田の身にふりかかった悲劇はたいしたことがないのかといえば、そんなことはまったくない。あるはずだと信じていた未来が、すべて失われたわけですから。また、作中では病院内のパニックしか書いていませんが、連絡のとれない〝外の更冠〟では多くの家が潰れたり、命を落とす人が出たりしているはずです。

一口に被災といっても、そこにはグラデーションがあり、それぞれの痛みと地獄があるのだということを、対比的に描きたいなと思いました。そうすることで、読んでくださった方が、現実の災害に対して想いを馳せる一助になるのではないか、と。

――それもまた、小説を書きながら浮かびあがってきたテーマの一つなんですね。

山口:そうですね。私自身、阪神大震災を経験しているので、ずっと心の奥底にくすぶっていたテーマでもあったのだと思います。あの日の前日、私はたまたま親にプールに連れて行ってもらったんですよ。本当なら、疲れきって子供部屋でひとり、熟睡しているはずでした。でもなぜか、午前3時にたまたま目が覚めて、親の寝室に行き、そのまんなかで寝たんです。その2時間後、地震が起きました。子ども部屋では本棚が落ちて、私が寝ているはずだった枕元はつぶれていた。あのとき、目を覚まさなかったら、親の寝室に行かなかったら、私は確実に死んでいたんです。

逆に、偶然の結果として命を落とした同級生もいました。無事だったけど、転校していった子もいれば、私のように地元に残って、復興の過程をすべて見守ってきた人もいる。ほんのちょっと歯車が噛み合わなかっただけで、人の運命はまるで違うものになるのだということを、意識しながら生きてきたことが、本作には投影されている気がします。

――北海道は災害が少ないと聞いていたのにこんなことに巻き込まれてしまったと、仁科くんが言ったセリフも、お話を聞いたあとだとさらに重たく響きます。

山口:そうですね……。私の実家は、被災地のどまんなかみたいな地域だったんですけど、ほんのちょっと住む場所がズレているだけで、同じ関西の人でも全然、受け止め方が違うんですよ。大阪の人にとっては、さほどのトラウマではないことが多いし、同世代でも感覚を共有できる人とできない人もいる。そういう、いろんな被害のグラデーションが、日本のあちこちで生まれているのを感じています。

――そのグラデーションの一部に、城崎も含まれていたことが、本作では開かされますね。

山口:感情を偽装しながら生きる、彼の生きざまの根っこに何があるのかを描くのが、このシリーズで追いかける謎の一つなんじゃないかな、と思っているんですよね。今回、こういう書き方をするとは当初、予想していなかったのですが、最終的には彼の過去に向かっていく物語なのだろうと、今作を通じて感じました。

――主人公を城崎ではなく、春田にしたからこそ描けたものはありますか?

山口:異常事態に立ち向かうには、彼女のような読者と目線の近い人物を主軸にしないと、なかなか物語には入り込めなかったんじゃないのかな、と思います。でも、実をいうと、彼女の心情の変化を書くのがいちばん難しかったんですよ。過去のこと、再会できるはずだった昔なじみを失ってしまったこと、そして過疎地であるからこそ抱えている病院の問題と、それが原因で生まれてしまった悲劇。その一つひとつに向き合い、悲しみと怒りに支配される彼女が、どうすれば回復の兆しを見つけることができるだろう、と。

――個人的には、医療者としても未熟だった彼女が、非常事態だからこそ「命を救わなければ」と想いを強くしていくところが好きでした。

山口:よかったです。この物語は彼女の成長小説でもあると思います。いろいろな過去があり、事件を経て、彼女は少しずつ変わっていく。内面に大きな変化を見せる瞬間が『白魔の檻』としても、彼女の物語としてもクライマックスではないか、と考えています。自然と彼女を応援できるように書けていたらうれしいな、と感じますね。

藤子・F・不二雄が大長編『ドラえもん』で描くカタルシスの美しさ

――『禁忌の子』が注目されたことで、プレッシャーも大きかったのではと思うのですが、書き終えたことで何か変わりましたか。

山口:『禁忌の子』って、かなり大きなどんでん返しを用意しているのですが、あれを超えるネタを毎回仕込めるかといえば、やっぱり、難しいと思うんですよね。だからこそ今作では、あっと驚かせるよりも、群像劇としての強度をあげて、ミステリーとしての読みごたえをより深く感じられるものにしようと思っていました。

そのための筋肉を鍛えるための一年で、改稿に改稿を重ねて、途方に暮れることもあったのですが、それに見合うだけの結果は出せたんじゃないかなと思います。少なくとも私は、あるべきかたちにたどりつけたことに、満足しています。

――あるべきかたち?

山口:物語が語りたがっているものをとらえた、というんでしょうか。彫刻するように、物語を掘り出すように書いています。書いたものをひたすら直しながら徐々に全体像やディテールが見えてくるというのが近いかもしれません。抽象的な話なんですが……。

――伏線回収のような?

山口:ああ、確かに一部にはそういう意味も含まれますね。書きながら直し、向き合っているうちに、ああ、これがあそこに繋がるんだな、とわかることがよくあります。そうやってすべてがあるべきところにおさまっていくんです。私が物心ついていちばん最初に夢中になったのは、藤子・F・不二雄先生が書いた『ドラえもん』の大長編で、ミステリーをうたっているわけではないのに、冒頭から伏線が張り巡らされていて、そのすべてをきれいに回収して、ラストシーンに着地するんですよね。そのカタルシスの美しさは一つの理想として自分に刻まれていると思います。

――前作以上に怒涛の展開、なのに複雑さにつまずくこともなく、さらにリーダビリティも高まっていると感じました。

山口:私自身がイラチなので(笑)、つまらないと感じるとすぐに本を閉じてしまうんですよ。私が飽きずにページをめくり続けられる小説、をめざしているので、その積み重ねが読みやすさに繋がっているのかもしれません。なるべく、見開きにひとつは気になる展開やひっかかりを覚えるセリフを入れるようにもしています。

――今後、城崎の登場するシリーズは続いていくと思いますが、彼を通じて映し出したいものはありますか?

山口:警察官でも探偵でもない、強い正義感があるわけでもない城崎が、探偵役におさまっているところに意義があると思っていて。医療者として人命は絶対に優先するけれど、事件に対しては純然たる好奇心で首を突っ込んでいるだけだから、犯人を逮捕したいわけではないんですよね。状況によっては不正も罪も見逃してしまう、ダークヒーロー的な存在で、今作のように、異常事態に直面しても、ひとりだけ取り乱すことのない、いびつな存在として浮かびあがるところにもブラックなおかしさがある。一方で、感情に惑わされず、常にフラットなまなざしで現実を見つめる彼だからこそ描ける社会の姿もあるんじゃないかな、と思っています。今作のように、異常事態に直面しても、ひとりだけ取り乱すことなく、いびつな存在として浮かびあがる彼のおかしみも、楽しんでいただけたらなと思っています。

■書誌情報

『白魔の檻』

著者:山口未桜

価格:1,980円

発売日:2025年8月29日

出版社:東京創元社