鈴木光司『ユビキタス』で日本中にまたも恐怖伝播……怪奇幻想ライター・朝宮運河に聞く「1990年代」と「2025年」のホラーブームの相違点

近年、日本のホラー小説がまた人気を集めている。

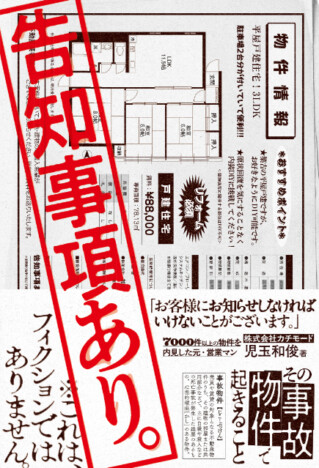

ウェブサイト「カクヨム」出身の作家・背筋氏による『近畿地方のある場所について』(KADOKAWA)や、全身黒タイツの覆面作家・雨穴氏による『変な家』(飛鳥新社)に『変な絵』(双葉社)といった作品が大ヒットを記録。これらはフィクションをドキュメンタリータッチで描く「モキュメンタリー」の手法を取り入れた小説で、映画化やコミック化され幅広い世代の読者を獲得している。

その他、“因習村ホラー”や“実話怪談”など、読むだにゾッとしてしまうような小説が人気となっており、日々刊行される書籍の中でも一際注目を集めているのが「ホラー」だ。

そんな中で大きな話題となったのが、日本のホラー小説の元祖でもある鈴木光司氏が、今年3月26日に16年ぶりとなる新作小説『ユビキタス』(KADOKAWA)を発売したこと。

鈴木氏といえば、ビデオテープで「貞子」の呪いが伝播する恐怖を描いた小説『リング』が1998年の映画化とともに社会現象に。続編となる『らせん』『ループ』『バースデイ』のシリーズは大ヒットを記録し、ホラー短編集『仄暗い水の底から』が日本とハリウッドで映画化されるなど、世界中の読者を震え上がらせてきたホラー小説界の帝王だ。

鈴木氏による16年ぶりの新作となる『ユビキタス』は、人探しを依頼された元ジャーナリストの前沢恵子が、都内で起こる連続変死事件の原因を調べることになる物語を描く。調査を進めるうちに、前沢は死者に「南極深層の氷」が関係していることを突き止め、15年前に同様の集団変死が新興宗教団体「夢見るハーブの会」で起きていたことを知る。そして、異端の物理学者・露木眞也とともに真相を探る中、東京では都民1000万人に大厄災が迫り……という、恐怖とスケールが徐々に拡大していく長編作品となっている。

ホラーファン待望の『ユビキタス』について、怪談専門誌『幽』など各社媒体に書評・ブックガイドなどを執筆する怪奇幻想ライターの朝宮運河氏は、「鈴木さんのホラー小説の集大成です」と評価する。同作が振りまく恐怖と魅力について、詳しく話を聞いた。

「『ユビキタス』は、近年の日本で流行っている心霊的な怖さや怪談的な怖さを描くホラーとはちょっとタイプが違う、“作り物”としての面白さと恐怖を追求した小説のように思います。物語の構想の大きさや、謎の投げかけ方のダイナミックさ、あとはスピード感は鈴木作品ならでは。エンタメ小説としての総合的な面白さが際立っています」(朝宮氏、以下同)

1990年代の『リング』のヒットを機に、日本では「Jホラー」がブームになった。今も『リング』の恐怖が忘れられないという読者は多いと思うが、今回の『ユビキタス』は、意図的に『リング』への原点回帰を狙った小説ではないかと朝宮氏は語る。

「たとえば登場人物の設定も過去の鈴木作品を連想させます。本作には露木眞也という物理学者が出てきますが、彼は『リング』のもう一人の主人公、高山竜司を思わせるキャラ。宇宙の根源や世界の謎に対してすごく強い関心を抱いていて、そこに向かっていくという、普通の人とは考え方がちょっと違うタイプのキャラクターです。また主人公の前沢恵子はシングルマザーの探偵で、戦う行動的な女性として描かれていますが、映画化された『仄暗い水の底から』も、シングルマザーの主人公が恐怖に巻き込まれていく物語で、かぶるところがあります。過去の鈴木作品を思わせるキャラが再び活躍する、ファンであれば“おっ”と感じるポイントが散りばめられているんです」