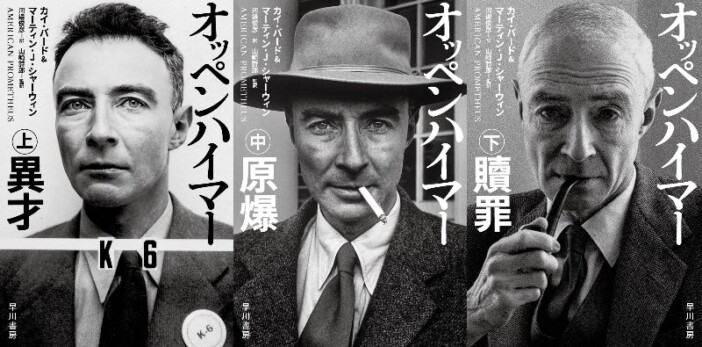

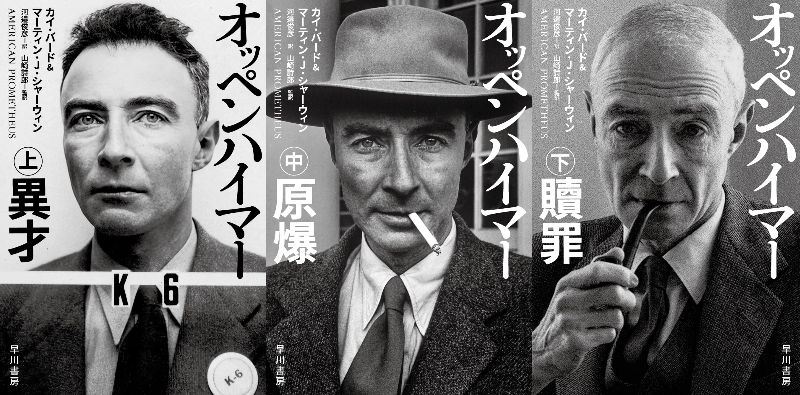

『オッペンハイマー』原作を読む【後編】 核融合:「歴史ミステリー」としての側面と世界の在り方への照射

「核融合」パートが担う役割

さて、対ソ連の冷戦へと突入したアメリカは二分された……と先に述べたが、これは分かりやすく言い換えると「水爆賛成」と「水爆反対」となる。さらに、共産党へのヘイトを露わにするジョセフ・マッカーシー議員が煽り立てた反共ムーブメント(いわゆるマッカーシズム)も手伝い、世論は「水爆賛成」へと流れてゆく。つまるところ、市民も無自覚なうちにアメリカという国は激しく右傾化していたわけだ。テラー、ストローズ、ローレンスらが推し進めた水爆は、右傾化の表象にして象徴だった。

この渦中においてオッペンハイマーは私人としては水爆反対の立場を貫く。一方で、公職においては水爆開発に対して建設的な意見を述べており、水爆推進者にとってはなんともやりづらい相手であったと想像できる。事実、ストローズはオッペンハイマーを目の敵にしていた。戦後、オッペンハイマーはプリンストン高等研究所の所長に就任。ストローズは同研究所の理事を務めていた。当初は友好関係を築いていた二人だったが、研究所における権力争いを契機に関係は悪化の一途を辿る。映画ではアイソトープ(放射性同位元素)のノルウェー輸出におけるやり取りに収斂していたが、原作を読むと恐ろしいまでのすれ違い、方向性の違いが乗算され続けていることが分かるだろう。水爆推進がマスを占めつつある中、ストローズやテラーらにとって、これはオッペンハイマーを公の場から追い出す最大の好機であった。ストローズらとオッペンハイマーの対立は、もはや私怨などという域を超え、アメリカ合衆国における右派とリベラル派の代理戦争と化していたのだ。

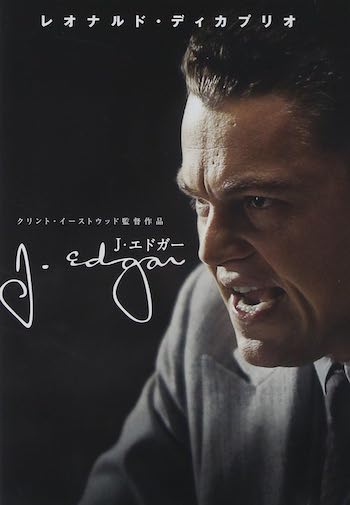

かくしてストローズは一計を案じる。自分と同じくオッペンハイマーを嫌っていたボーデンと陸軍のケネス・ニコルズ将軍、さらにはFBIをも抱き込み、壮大な茶番劇を仕掛けた。FBI初代長官フーヴァーはその職権を濫用し、盗聴などの違法な情報収集を行うことで大統領の弱みを握った人物として有名である。クリント・イーストウッド監督作品『J・エドガー』(2011)でその名を知った方も多いのではないだろうか。フーヴァーの盗聴スキルはオッペンハイマーに対しても発揮され、彼の過去、そして現在の一挙手一投足は違法に記録され続けた。それはもちろんストローズにも筒抜けであったことは言うまでもない。そこでストローズはボーデンをイタコとし、フーヴァーに宛てた告発の手紙を書かせた。そこにはオッペンハイマーが国家に仇なす共産党シンパであり、ゆえにアメリカの国力を削ぐべく水爆の開発に反対していると記されていたのだ。フーヴァーはFBIが収集したデータを添え、アイゼンハワー大統領へとボーデンの告発文を届けた。こうしてオッペンハイマー追放の準備が整えられてゆく。

映画ではデイン・デハーンがふてぶてしさの権化の如く演じていたニコルズ将軍は、戦後AECのゼネラルマネージャーに就任。陰謀に満ちた告発文を手に、ニコルズはオッペンハイマーに対しAECの顧問を辞任することを勧告する。だが、オッペンハイマーは拒否。これにより茶番中の茶番、「わが国旗についた汚点」と評されるオッペンハイマー聴聞会が開かれた。右派の法廷弁護士ロジャー・ロブなどストローズの息のかかった面々が揃えられ、オッペンハイマーをひたすら糾弾する、追放という結論ありきのもの。それがグレイ委員会の正体だった。

聴聞会の争点は「オッペンハイマーはソ連のスパイであるか否か」。この裏付けとして、戦時中の共産党員ジーン・タトロックとの交流、さらに「シュヴァリエ事件」と称される出来事が挙げられた。シュヴァリエ事件とは、ハーコン・シュヴァリエが「もしソ連と情報を共有したいなら僕に一声かけてほしい」とオッペンハイマーに話した、友人間の会話を指す(オッペンハイマーはこれを拒否した)。この件について、オッペンハイマーは大戦中に情報将校ボリス・パッシュによるヒアリングを受けている。パッシュは後にCIAにおいて殺人や誘拐といった「ウェットな仕事」の部門を編成したとされる人物だ。オッペンハイマーはヒアリングの際に嘘をついた。友人であるシュヴァリエをかばい情報源をごまかしたのだ。聴聞会ではここを徹底的に突かれ、彼は窮地に陥る。

聴聞会に召喚されたテラーは、オッペンハイマーが公職に相応しいか、との問いに対してこう答えた。「わたしは保安許可を出さない方が賢明だと申し上げたい」。テラーはオッペンハイマーを公職から追放すべし、と取れる意見を述べたのちに彼へ握手を申し出る。それはテラーとストローズ……ひいては右派の勝利宣言であり、水爆時代の幕開けを意味するものであった。

映画『オッペンハイマー』における「核分裂」のパートでは、オッペンハイマーの視点により物語が語られる。そのため、聴聞会に至るまでの背景が見えづらくなっている。いや、あえてそうしている、と言った方が正確だ。映画は「なぜ」を量産しながら進む。なぜオッペンハイマーは聴聞会にかけられているのか、なぜスパイと疑われているのか、なぜ糾弾されているのか……。

原作を読むと事実が時系列に沿って語られているため、これらの「なぜ」は生じない。しかし映画では時系列を分解し、一人称視点(核分裂)と三人称視点(核融合)を入れ子構造にすることによって、観客に「なぜ」=「謎」を提示し続けることを可能とした。積もる謎に対して観客は答えを求める。これにより映画への興味は持続し、3時間という長尺を感じさせない求心力を獲得し得た。この構造はすなわちミステリーのそれだ。【前編】にて『オッペンハイマー』は“メタ”ノンフィクションであると述べたが、史実を解体し、ミステリーへと変換していることもまた本作の「メタ」な部分である。

謎があれば答えもある。犯人にして謎解き役……その大役を任されたのが、ストローズその人だ。映画の「核融合」パートではストローズの公聴会にスポットライトが当てられる。そして公聴会およびバックステージでのストローズの告白により、「核分裂」パートで積み重ねられてきた「なぜ」の理由が明かされてゆく。一見して「原爆の父」のナラティブと思われたこの映画が、実はストローズという狂言回しによって語られたストーリーであったことを観客に示す。それこそが「核融合」パートが担う役割である。