『オッペンハイマー』原作を読む【後編】 核融合:「歴史ミステリー」としての側面と世界の在り方への照射

オッペンハイマーと真逆の存在、ストローズ

ノーランは『オッペンハイマー』において「実在の人物を統合して架空のキャラクターにすることは避けたかった」と語っている。だが、映画において名もなき人物がスクリーンを占有し続ける瞬間があることに気付いただろうか。それは公聴会のバックステージでストローズと会話を続ける上院補佐官だ。ストローズは補佐官に対してがむしゃらに真実を話し続ける。自分がオッペンハイマーに対し抱いていた悪意、そしていかにして彼を陥れたか。ノーランは観客の代理として補佐官を置き、ストローズによる「謎解き」を会話劇としてシームレスに映画へと収めてみせたのだ。

また、映画『オッペンハイマー』をミステリーとして捉えなおしてみると、劇中で「殺人事件」が発生していたことをも感じ取ることができるだろう。それはジーン・タトロックの死だ。ジーンは薬を飲み、そのまま浴槽に頭を浸し溺死した。精神的に不安定だった彼女の死は自殺として処理される。だが、彼女の死を知ったオッペンハイマーの脳裏にあるビジョンがよぎる。黒い皮手袋を着けた手が、ジーンの頭を浴槽へと押し込む瞬間……殺しの現場が。黒い皮手袋の持ち主はいったい誰なのだろうか。その答えは原作にある。

ジーンの電話はある人物によって盗聴されていた。情報将校ボリス・パッシュである。1975年、CIAの公聴会によりパッシュが複数の共産主義者への盗聴を命じ、さらに殺害を計画していたことが明らかになった。結果的にジーンの死とパッシュの直接的関連は立証されなかったが、彼女の兄ヒュー・タトロックは終生それを疑い続けた。もちろん、現実のオッペンハイマーはこの懸念を抱いておらず、ジーンは自殺だと思い続けていたことだろう。しかし映画においては、彼の眼と脳はジーン殺しの犯人を幻視する。映画でパッシュを演じたのはケイシー・アフレック。ジム・トンプスンが著した犯罪小説「おれの中の殺し屋」の映画化『キラー・インサイド・ミー』(2010)で、サイコな殺人犯を熱演した俳優だ。このキャスティングにもまたノーランの作為が感じられる。

話をストローズに戻そう。ではなぜストローズが「核融合」の主人公として選任されたのだろうか。「核融合」とは水爆と直結する言葉である。「核分裂」が原爆、すなわちオッペンハイマーの物語であるならば、「核融合」はテラーを中心に語っても良かったのではないだろうか。テラーはストローズの陰謀に常に引っ付いていた人物であるがゆえ、彼を軸に据えても問題は無かったと考えられるのだが。

ここには、ノーラン特有の作劇法が影を落とす。ノーランは常に正反対の存在の対立を描き続けてきた。『プレステージ』(2006)におけるロバート・アンジャーとアルフレッド・ボーデン、『ダークナイト』(2008)におけるバットマンとジョーカー。もちろんこれはノーラン本人が述べているように『アマデウス』(1984)を援用したものだ。圧倒的な才能を持つモーツァルトを、下から睨め付けるサリエリ。この構図をノーランは『オッペンハイマー』にも持ち込もうと試みた。

オッペンハイマーとテラーは水爆を巡り対立したが、二人とも本質的には人間離れした才能を有する、極端な言葉を使えば「超越者」である。対してストローズはどこまでも人間的だ。それゆえに、時にオッペンハイマーを称賛し、一転して私怨を抱く。ストローズとオッペンハイマーは共にユダヤ系である。オッペンハイマーの青年期における屈折は、出自に起因する部分があったことは否めない。一方でストローズは「ストラウスという読み方はユダヤっぽいだろ。アメリカ風にストローズと呼んでくれ」と言ってみせる。この二人はアイデンティティへの向き合い方からして真逆であった。

何より、オッペンハイマーは自らが産みし核爆弾に畏れを抱いていた。テラーの水爆への衝動もまた、トリニティ実験で目にした核爆弾への畏怖に基づいている。対して、ストローズは何も見ていない。敵国に対する圧倒的な武力としてのみ核爆弾はストローズの眼に写る。なんの畏れも知らぬままに。オッペンハイマーが「慧眼にして盲目」ならば、ストローズは常に盲目であった。ゆえに、ジョーカーの言葉を引用すれば「コインの表と裏」と言える存在……オッペンハイマーに対するそれは、ストローズなのだ。

オッペンハイマーと真逆の存在、ストローズが狂言回しとして『オッペンハイマー』をまとめ上げる「核融合」のパートがあってこそ、映画はその仕掛けの全貌を現す。原作「オッペンハイマー」をミステリーに組み直したノーランの技前には脱帽だ。しかし、その副作用として、映画が盛り上がりを欠いたことは否めない。本作と同じくマンハッタン計画を描いた『シャドー・メーカーズ』(1989)や『ツイン・ピークス』(2017・シーズン3 第8話)では、トリニティ実験が物語に大きな起伏をもたらしていた。ところが『オッペンハイマー』では時系列がシャッフルされているため、トリニティ実験が映画の大きなヤマとして機能していない。時系列シャッフルは映画にスピード感を与えた代償として、メリハリを奪い取ってしまったきらいがある。

時系列シャッフルの功罪はあるにせよ、終幕にオッペンハイマーの顛末を持ってくる構成の鮮やかさはお見事だ。右派とリベラル派の代理戦争に敗北し、公職を追われたオッペンハイマーは政治の表舞台から姿を消す。憎き敵を蹴落としたストローズの春も束の間、それまでの陰謀体質が問題視され、1959年の公聴会でアイゼンハワー内閣入りを見送られてしまう。そして1963年、ケネディ大統領はオッペンハイマーにフェルミ賞を授与することを決定する。ちなみにケネディ大統領はストローズの内閣入りに反対票を投じた張本人であった。グレイ委員会より約10年、ようやっとオッペンハイマーに再評価の陽が差し込むことになる。だがそれは、アメリカという国が個人に対して行った行為への罪滅ぼしでもあったのだ。

「私はどうしようもなく、この国を愛している」。そう語ったオッペンハイマーを、右傾化していたアメリカは袋叩きにして、そのキャリアを絶った。原作「オッペンハイマー」の原題は「アメリカン・プロメテウス」である。プロメテウスは人類に火を与えた神だ。火は人類の生活を豊かにしたが、同時に戦争へと突き動かすことになる。ゼウスは怒り、権力の神クラトスと暴力の神ビアーに命じ、プロメテウスを3万年の磔刑に処した。オッペンハイマーがプロメテウスならば、クラトスはストローズであり、ビアーはテラーと見立てることができる。そしてアメリカこそがゼウスであった。

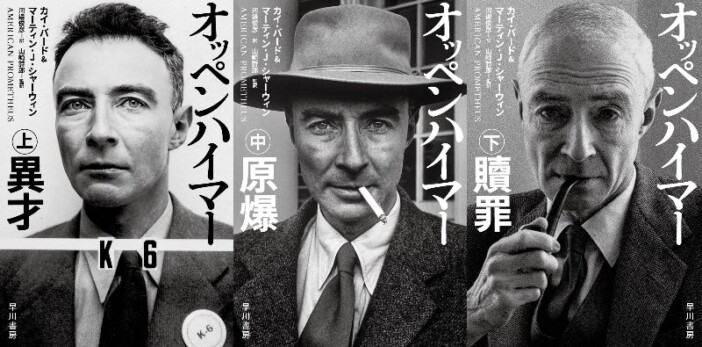

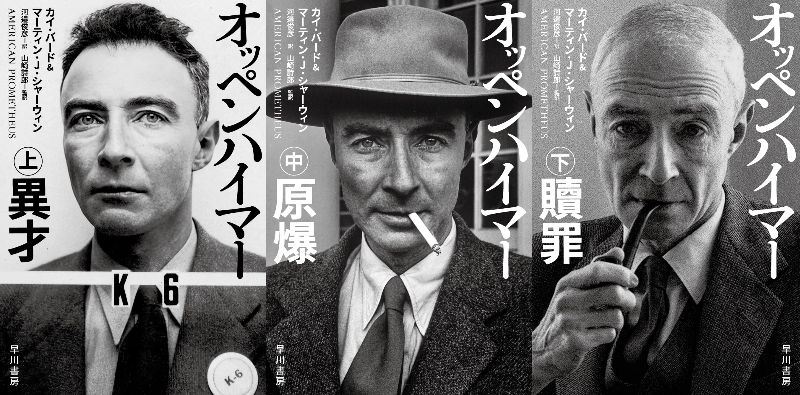

原作「オッペンハイマー」は文庫化にあたり3分冊され、それぞれに副題が冠されている。最終巻の副題は「贖罪」だ。これは一見して核爆弾を開発してしまったことへの、オッペンハイマーを主語にしたものと思われるだろう。だが、この主語はまたアメリカでもあるのだ。多重の意味を孕んだ実に見事な副題と言える。

映画『オッペンハイマー』は、もちろんそれ単品で十分に評価できるものだ。だが原作「オッペンハイマー」を併せて読むことで、その真価を発揮する。「プロメテウスの火」が、いかにして生み出されたのか。そして、いま我々が生きる現代をどう変えたのか。映画『オッペンハイマー』がノンフィクションでありながらミステリーという多面的な構造を持っていたように、原作「オッペンハイマー」も、ある人間の人生を詳らかにすることで、時に読者の知的好奇心を満たし、時にエキサイティングさせ、さらに国家や世界の在り方の問いをも照射する、深遠な輝きを放つものとなっている。映画を観る前でも後でも構わない。必読である。本書を読まずしては、映画も現代も語れない。