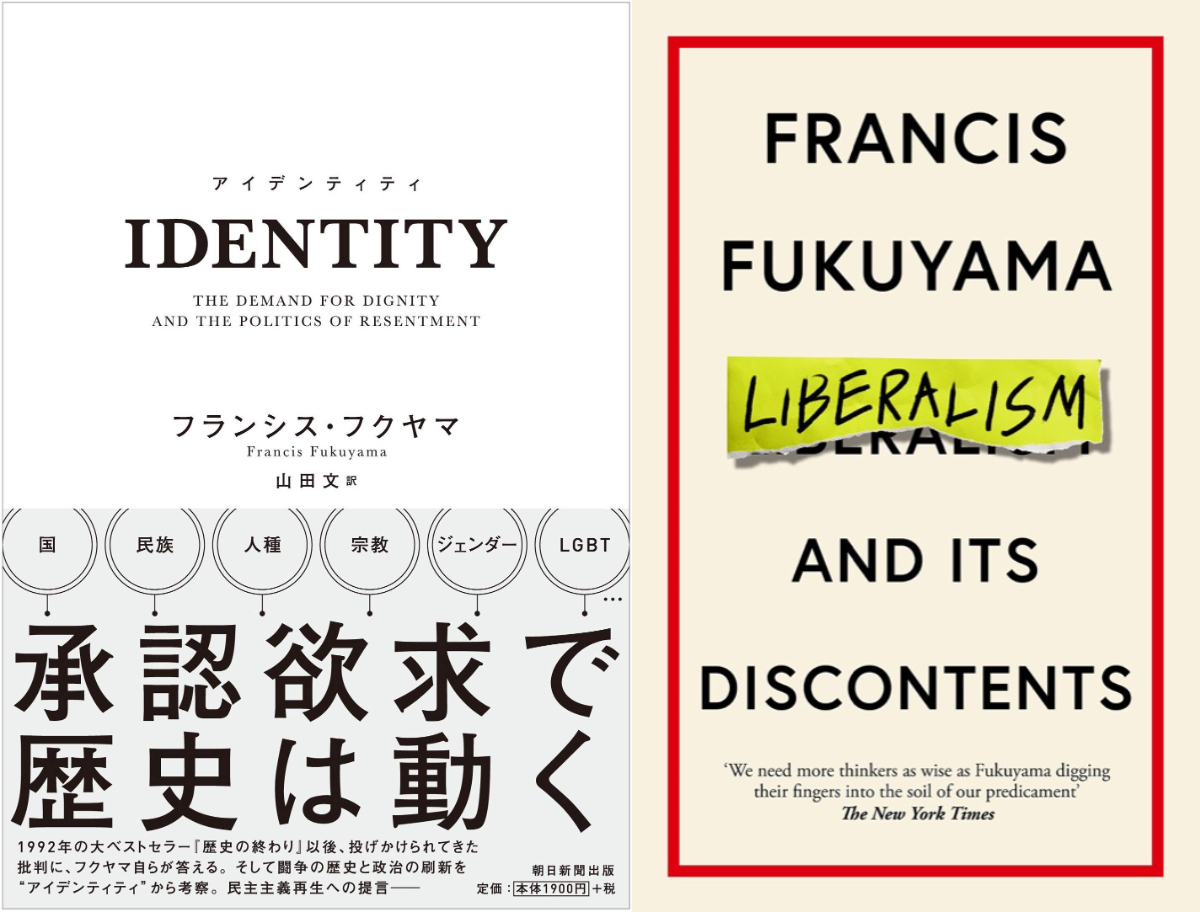

承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評

書物という名のウイルス 第5回

古典的リベラリズムを再建できるのか?

以上のように、フクヤマは一方ではヘーゲル主義者として「承認をめぐる闘争」を人間の根幹と見なし、アイデンティティ・ポリティクスの浮上を歴史の必然として捉えた。しかし、他方では、承認や自律の要求が他の善の構想を圧倒するとき、かえってリベラルな社会が損なわれると警告してもいる。だからこそ、初期のリベラリズムを、いわば思考のワクチンとして投与することが推奨される。

では、どうすれば古典的リベラリズムを再建できるのか? しかし、この肝心かなめの問いに対して、フクヤマの答えはずいぶん頼りない。『リベラリズムとその不満』の末尾では、古代ギリシアの四つの美徳のうちの一つであった「節制」の回復が、リベラリズムのリバイバル/サバイバルの鍵だと述べられる。しかし、たかだか「節度をもて」と説教するぐらいで、皆が寛容になって、このぎすぎすした世界が好転するのならば、思想は要らないだろう。フクヤマは自身の結論をどれほど真剣に信じているのだろうか。

……と偉そうに言いつつ、私も新著(『思考の庭のつくりかた』近刊)では、キャンセル・カルチャーの奔流に圧倒される前に、J・S・ミル風のリベラリズム(=人間の可謬性および高い修正能力を前提としつつ、一種のリスクヘッジとして多様性を擁護する見解)を再インストールしてはどうかと提案していた。リベラリズムの自己破壊を回避するために、一昔前のリベラリズムの原則に立ち返るという点で、これはフクヤマの立場と似ている。ただ、このような考え方が主流になるかと言えば、それは望み薄だろう。

なぜか。その問いにはフクヤマ自身が答えを与えている。それは、テューモス(承認欲求)が人間の普遍的な心理に根ざすからである。アイデンティティ・ポリティクスやナショナリズムには、人間の心をくすぐり、強烈な感情移入を誘うだけの魅力がある。思うに、たいていの人間にとっては「他者への寛容」よりも「他者からの承認」を得るほうが、はるかに重要な関心事ではないだろうか。自由や寛容が失われることよりも、自己や集団の尊厳が失われることに、人間は差し迫った危機を覚える。この危機感がときにマイノリティの権利擁護を進める力になり、ときに貧困者が左翼よりも右翼を望むという「誤配」を生み出すのである。

むろん、フクヤマの議論は、テューモスを超歴史的な原理としてかなり過大に評価しているきらいがある。だとしても、21世紀のインターネットが「フロー」(ボリス・グロイス)の時代の到来を告げるとともに、承認の政治の全面化という新しいステージに人類を導いたことは確かだろう。アイデンティティという尊厳の「根」をもちたいという望みが、過剰な流動性にさらされたひとびとの不安な心から消えることはない。そのことが、われわれにいかなる恩恵をもたらし、いかなる代価を支払わせているのか――フクヤマの二つの著作はその考察の足場になるに違いない。

フクヤマの歩みはポスト冷戦時代の西側の肖像

思えば、フクヤマを一躍著名にした『歴史の終わり』は、前途洋々たる自由民主主義への祝辞として受け取られた。しかし、その後のフクヤマの歩みを追うと、自由民主主義や資本主義の内在的な矛盾を前にして、軌道修正を迫られ続けたように見える。そもそも、アメリカがソ連に勝利したというのは過大評価であり、むしろ共産主義陣営が自壊しただけではないか。加えて、かつて浅田彰が言ったように「資本主義が本当に世界化されるとすれば、資本主義の矛盾もまた世界化される」のは当然である(浅田『「歴史の終わり」を超えて』中公文庫、p.162)。

その矛盾は2000年代に入っていっそう顕著となる。もともとネオコンを自称していたフクヤマは、イラク戦争に際して「原理と分別」を失ったブッシュ政権と他のネオコン知識人のでたらめぶりを、手厳しく批判するようになる(America at the Crossroads/邦題『アメリカの終わり』)。もともと複雑な来歴をもっていたネオコンは、イラクへの「先制攻撃」およびその「体制転換(レジーム・チェンジ)」を主張する強硬派に乗っ取られてしまった。この強硬なグループは、レジーム・チェンジによって民主化も進むと楽観的に考えていた。しかし、フクヤマによれば、体制が倒れればたいてい政情不安がやってくる。その結果、民主主義への「逆行」すら起こるのである。現に、アフガニスタンでもイラクでも民主化への期待がしぼんでしまったのは、昨今報道されるとおりである。

その一方、遺伝子工学のようなバイオテクノロジーの進歩に対して、フクヤマはポストヒューマン時代の本格的な到来とその危険性を認めた(Our Posthuman Future/邦題『人間の終わり』)。人間の心や身体をテクノロジーの力によって過度に操作しようとするとき、さまざまな弊害が生じる。例えば、長寿化は生活の質の下がった老人を大量に生み出し、世代交替を遅らせ、社会を「巨大な介護施設」に変えかねない。その反面、一人ひとりの個人のレベルでも出生前診断に代表される「私的な優生学」が広まり、プロザックやリタリンのような薬物で心を調節しようとする動きも常態化する。そして、ゲノムビジネスの普及は、人間そのものの情報化・商品化を加速させる……。フクヤマの考えでは、これらはいずれもリベラリズムの前提となる人間像を破壊するものである。

もとより、フクヤマは今でも、自由民主主義以上の価値観はないという立場を崩していない(2022年3月に『フィナンシャル・タイムズ』に掲載された彼の論説でも、勇気あるウクライナ人こそが「1989年の精神=気概」を体現する者たちだと称賛されている)。だからこそ、彼はその理念そのものが怪物化し、当の理念を破壊してしまうリスクに対して、いち早く反応してきたと言えるだろう。

してみると、フクヤマの歩みはポスト冷戦時代の西側の肖像そのものである。自由民主主義が人類のファイナル・アンサーだという自己満足は、ネオコンという傲慢な「鬼子」を産んだ。バイオテクノロジーの発展は、人間の人間たるゆえんを脅かす水準にまで達した。そして、リベラリズムが加速した結果として、古典的リベラリズムの理念はかえって苦境に陥っている……。勝利が敗北を意味し、成功が失敗をもたらし、ユートピアがディストピアを帰結し、夢が悪夢を孕む――このようなめくるめく弁証法的反転こそが、近年のフクヤマの著作を特徴づけているのだ。