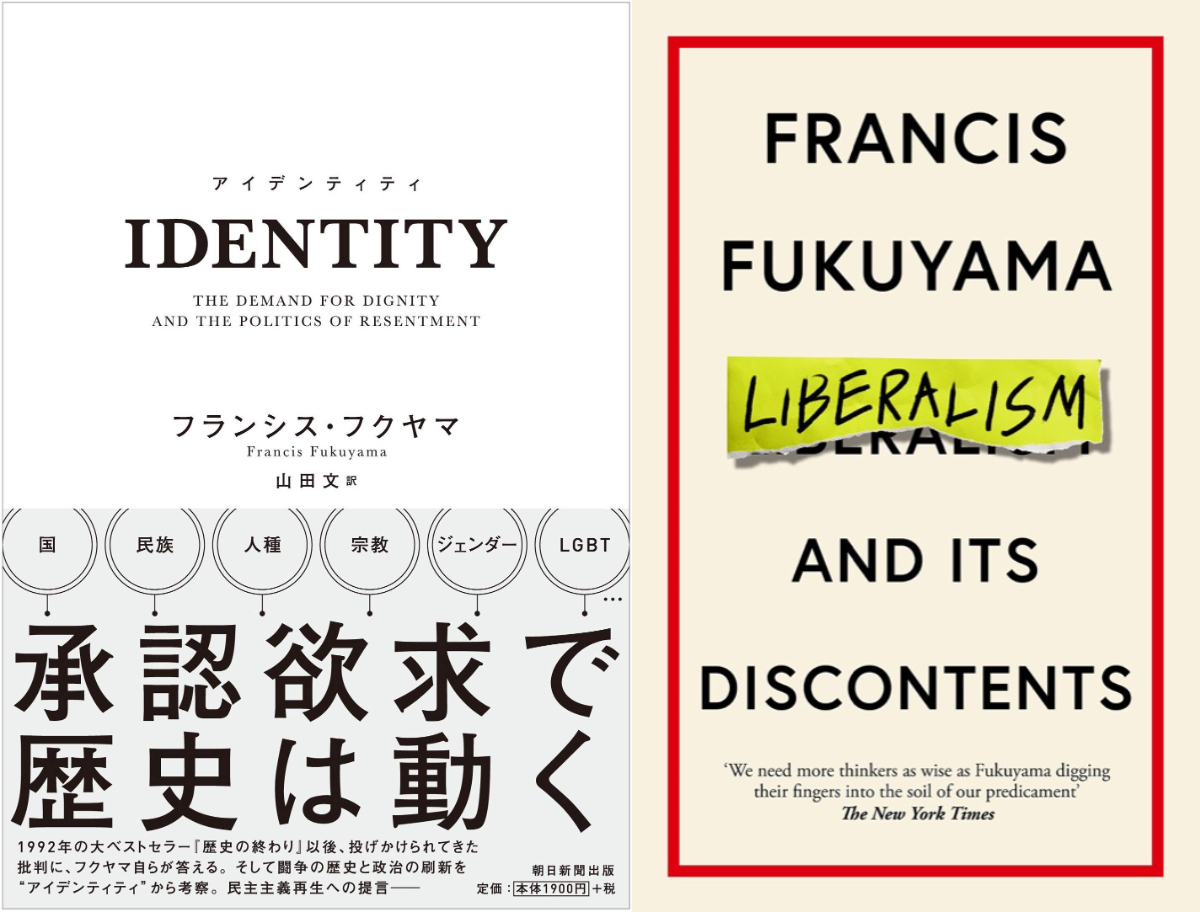

承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評

書物という名のウイルス 第5回

リベラリズムの危機

フクヤマの新著『リベラリズムとその不満』は『アイデンティティ』の続編としての性格をもつ。そこでは『アイデンティティ』で記述された諸問題が、17世紀に端を発する「古典的リベラリズム」の屋台骨を揺るがす危機として描き直された。

そもそも、古典的なリベラリズムとは何か。それは「多元的な社会における多様性を平和的にマネージする」ための手段である(p.7)。多様性はさまざまな形態をとる。17世紀にはそれは「宗教的なもの」であったが、今やそれはナショナリティ、エスニシティ、人種等へと拡散した。これらの多様性を操縦するにあたって、リベラリズムの基本原則となったのが「寛容」である。実践的なレベルで言えば、リベラリズムは多元的な社会において暴力的なコンフリクトを抑制するための寛容の知恵である。

その一方、理念的なレベルで言えば、リベラリズムとは自律(autonomy)の権利を万人に平等に認めようとする思想である。オートノミー(=自己が自己自身を統治すること)を最大限に保証することによって、ひとびとは外界からの強制によらず、固有の生のあり方を自由に追求できる――そこに人間の「尊厳」の核を認めようとするのが、リベラリズムの基本的な理念であった。20世紀において、このリベラルな信念は民主主義と結合し、いわゆる「西側」の価値観を形成してきた。

しかし、フクヤマの考えでは、その蜜月は長続きしなかった。リベラリズムと民主主義の結合は自明ではなくなり、民主主義が世界的に広く受け入れられる一方、リベラリズムにはしきりに批判が向けられるようになる(※)。「近年、鋭い攻撃を受けるようになったのは民主主義よりもリベラリズムである」(p.3)。

では、何がリベラリズムの危機を招き寄せたのか? フクヤマによれば、それは皮肉なことにリベラリズムそのものである。「リベラリズムのコアにある考え方の一つは、個人の自律の安定化と保護である。しかし、この基本的な価値は度を超すことがあり得る」(p.17)。このような行き過ぎは、左右のイデオロギー双方において生じている。右派においては、経済的な自律の尊重が「ネオリベラリズム」へと旋回した結果、グロテスクなまでの不平等が生み出された。左派においては、パターナリスティックな干渉をとがめ、価値や選択のレベルでの自律を重んじる「アイデンティティ・ポリティクス」が上昇した結果、寛容の前提が侵食された。フクヤマはこの左右の「リベラリズムの極端なヴァージョン」が、当のリベラリズムを脅かしていると見なす。

そもそも、自律がすべてに勝る最高善かは疑わしい。「自律はリベラルの基本的な価値である一方、それは他のあらゆる善き生のヴィジョンに自動的に勝るような、たった一つの人間的善でもない」(p.152)。自律のプログラムが加速し、ひとびとがアイデンティティのレンズで社会と自己を観察するようになったとき、アメリカ社会は右派と左派に二極化してしまった。この社会の苦境に対して、フクヤマは左も右もともに完全な満足をあきらめ、むしろ多様性の調停やマネージメントをめざす古典的リベラリズムに立ち返るべきだと提案する。

まず左の進歩派は、国のおよそ半分は自分たちの目標や手法に同意しないであろうことを認めなければならない。逆に、右の保守派は、アメリカが人種的・エスニック的に混ざりあっていること、女性が今後も幅広い社会的なポジションを占めるであろうこと、そしてジェンダーの役割が深いレベルで変わりつつあることを、受け入れなければならない。要するに、左右ともに、アメリカには今後も、自分たちと意見の異なる勢力があり続けることを認めなければならない――そのことを確認したうえで、フクヤマは「古典的リベラリズムは今日、これまで以上に必要とされている。なぜなら、アメリカ合衆国は(他のリベラルな民主主義国家と同じく)かつてなく多様だからである」(p.146)という結論を導き出すのである。

(※)リベラリズムとデモクラシー(民主主義)はカップルとして捉えられがちではあるものの、実際には別物である。民主主義を公然と批判するのは、どの国でも難しい。フクヤマが言うように、中国や北朝鮮のような権威主義国家であったとしても、民衆が離反すれば体制はもたない。ロシアのプーチンも人民の支持を必要としており、それゆえ自身が民主的な選挙によって大統領に選ばれたことを強調する。その反面、彼はリベラリズムについては「時代遅れのドクトリン」だと侮蔑的に評するのである(p.3)。

実際、リベラリズムなしの民主主義は十分あり得る。2022年の議会選挙で勝利して、四期目の政権担当を確定させたハンガリーのオルバン・ビクトル首相のように“illiberal democracy”を公然と掲げる政治家は分かりやすいが、西側諸国とてパンデミックのような非常事態には、民主的に非自由を(なし崩し的にではあれ)選択したのではなかったか。自由はわれわれの想像以上に脆い。パンデミック後の世界は、そのことをわれわれに突きつけている。