文芸誌が向き合った〈2020〉 小説に取り込まれる世界の変化

今年、大活躍だったのは『文藝』(および河出書房新社)だろう。19年夏季号のリニューアル以降、特集「韓国・フェミニズム・日本」の歴史的な増刷(3刷は86年ぶり2度目)をはじめ、話題の特集を立て続けに組んでいる。

新人の発掘にも積極的であり、昨年の第56回文藝賞をW受賞した遠野遥は第2作「破局」で第163回芥川賞、宇佐見りん「かか」は第33回三島賞をそれぞれ受けている(宇佐見の第2作「推し、燃ゆ」(『文藝』秋季号)は現在、第164回芥川賞の候補入りしている)。その意味では、今回(『文藝』20年冬季号)の文藝賞のW受賞者、藤原無雨(「水と礫」)・新胡桃(「星に帰れよ」)は来年注目の書き手といえるだろう。

そのほか、約5年の歳月をかけて刊行された『池澤夏樹=個人編集 日本文学全集』全30巻が、角田光代訳『源氏物語 下』(20年3月)をもって完結し、毎日出版文化賞を受賞。さらにモーガン・ジャイルズによる柳美里『JR上野駅公園口』(14年)翻訳が全米図書賞を獲得している。第158 回芥川賞受賞作、若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』(河出、17年)の映画化など、同誌に関連するニュースが多くメディアを賑わした年であった。『文藝』がこうした文化圏へのポータル化に成功しつつある現状を本年の特色と記録しておく。

『群像』はこの『文藝』再起動をひとつのモデルとしているらしい(もちろん、誌面の色はまったく異なる)。本年1月のリニューアル号後記で、編集長の戸井武史はこう記していた。「「群像」は「文」×「論」をテーマに、総合雑誌化を進めていきます。〔……〕今号から「群像」はリニューアル、再起動します」。「文」「論」の両立は「群像文学新人賞」として「評論」/「文学」の2部門を設けてきたブランドの伝統を巧みに活かす挑戦として妥当だろう。7月号の批評総特集「「論」の遠近法」は、とりわけ力が入っていた。

今年「半睡」(『新潮』4月号)で小説家デビューも果たした佐々木敦を編集長として、4月に創刊された『ことばと』(書肆侃侃房)も注目である。創刊号では、阿部和重や保坂和志などのベテランだけでなく、小笠原鳥類やマーサ・ナカムラなど、意外な(といえばそうだけれど、言われてみればそうでもない?)書き手が誌面を飾る。第2号(10月)は「ことばと演劇」特集。きたる第3号では「ことばと音楽」特集が予告されている。領域横断的なスタイルで活動を重ねてきた佐々木の本領が発揮されていて面白い。

あわせて、文芸誌発で今年単行本化された作品から3冊選んだ。いずれも、いっそう混迷をきわめるだろう2020年代の最初を飾るのに相応しい創作だと思う。年始にでも、ぜひ。

今年のおすすめ3冊

イ・ラン『アヒル命名会議』斎藤真理子訳(河出書房新社)

ソウル生まれの著者、初短編作品集。神と天使たちによる「名付け」をめぐる会議を描いた表題作をはじめ、『文藝』の特集「韓国・フェミニズム・日本」と関連して邦訳されていた「手違いゾンビ」「あなたの能力を見せてください」などが収められる。個々の短編に著者の皮肉とユーモアのセンスが光っていて痛快。ひろくおすすめしたい1冊である。

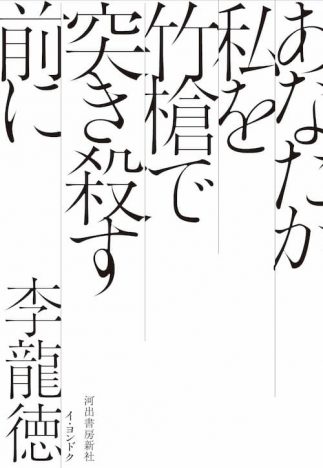

李龍徳『あなたが私を竹槍で突き殺す前に』(河出書房新社)

日本初の女性総理が誕生した未来が舞台、といえば希望があるが、そう単純な話ではない。その政治家は、特別永住権を廃止、歴史教科書から「従軍慰安婦」の語を消し、公的文書で通名を禁止に……などの「嫌韓」的政策で人気を集めたのだから。本書は、在日3世の著者が書く最悪の未来である。読めば、おのずと現実と見比べずにはいられない。

古川日出男『おおきな森』(講談社)

900頁におよぶ巨編。坂口安吾が失踪した「高級娼婦」を捜索する「第一の森」。「第二の森」では、丸消須ガルシャが「千輛一輛列車」で「溺死」事件の捜査に乗り出す。そして「私」の手記「消滅する海」。おもに3つの異なる世界が、探偵や宮沢賢治などのイメージで連関しつつ描かれる。最初はたしかにそういう話だったはずなのだが、物語はどんどん揺らぐ。森は迷うためにある。

■竹永知弘

日本現代文学研究、ライター。おもな研究対象は「内向の世代」。1991年生。@tatatakenaga