綾辻行人が語る、シリーズ最新作『Another 2001』「ディテールを積み重ねていくうちに、ラストシーンが変化する」

綾辻行人氏の7年ぶりの長編新作にて、シリーズ続編となる『Another 2001』。舞台は、夜見山という幻想的な名の地方都市。夜見山北中学の3年3組にまぎれこむ〈死者〉がもたらす〈災厄〉を描いた学園ホラー作品だ。代々受け継がれてきた〈対策〉をまっとうすれば、全員無事に卒業できる。けれどできなければ、クラスメートだけでなくその関係者までが理不尽な死の連鎖に巻き込まれる――。第1作目の『Another』から3年後、読者の予想をはるかに超えて幕を開ける、夜見山史上最凶の惨劇とは。(立花もも)

あの「Another」が帰ってきた!

――始業式の日、夜見山北中学校の三年三組で座席がひとつ足りなければ、それは〈死者〉がまぎれこんでいる証。生徒たちは〈対策〉をとることを迫られる。そうでなければ、生徒とその関係者が次々と無残な死を遂げてしまうから……。記憶と記録も改変され、誰が死者かわからないまま、〈災厄〉と呼ばれるそれに翻弄される少年少女たちを描いた『Another』は、アニメ化・映画化などもされ、海外でも大きな反響を呼びました。なぜこれほどまでに読者の心を惹きつけたのでしょう?

綾辻行人(以下、綾辻):第1作が刊行されたのは2009年。もう11年も前なので僕の記憶も改変されているかもしれませんが(笑)、榊原恒一という中学3年生の男子を語り手にしたことで、作品世界に入りやすくなったのかもしれませんね。見崎鳴という、左目を眼帯で隠した謎の美少女と出会うところから話が始まるので、いわゆるボーイミーツガールの趣もある。学園ホラーでありつつも、本格ミステリ的な手法によるどんでん返しや伏線回収を仕込んでもいて、結果的に間口の広い作品になったんだろうと思います。でも僕自身、当時の反響の大きさにはちょっと驚きました。これまであまり小説を読んだことがないという中学生から、『Another』はおもしろくて一気に読めたという感想が聞こえてきたり、小学生の読者にまで届いていたり……と。

――主人公を中学生にしたからといって、若い読者を想定していたわけではなかった?

綾辻:そうです。自分としては、あのとき書きたかったネタと題材をもとにして、いつもどおり仕掛けのあるプロットをつくって、人物を配置して、いつもどおりの苦労をして書いただけで。いい作品を書けた、という自負はありましたが、こんなに広く読まれるとは、というのが正直な気持ちでした。本格ミステリを好む従来の読者にも大いに歓迎されたんですが、それも意外でしたね。ミステリ作家がホラーを書くと、だいたいにおいてミステリファンは冷淡だったりもするので(笑)。

――「Another」は、死者がまぎれこむという意味ではたしかに人智を越えているのですが、〈現象〉にはルールがあり、論理的に検証していく過程がおもしろいですよね。呪いではなくてあくまでも〈現象〉であり〈災厄〉である、と明言されているのも、人の手におえない部分はあれど、〈対策〉を通じて構造を理解していくことはできるという。

綾辻:とくに1作目は、「What?」=「何が起こっているのか」から始めて「Why?」=「なぜそんなことをしているのか」、「How?」=「いかにして〈災厄〉を止めるのか」、「Who?」=「誰が〈死者〉か」という順番で謎を設定したので、読み進めるにつれて物語の見え方が変わってきます。そのへんもかなり効果的だったのかな、と思います。

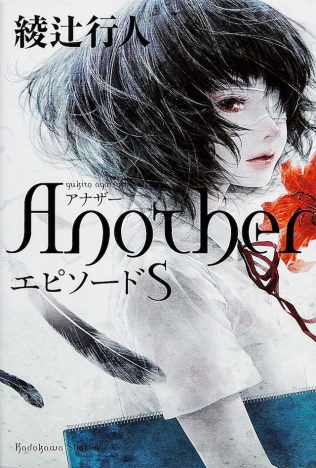

――その反響を受けて刊行されたのが『Another エピソードS』。『Another』で見崎鳴が夜見山市を離れていた夏休みのひとときを舞台に描かれた、番外編のような位置づけの作品です。

綾辻:もともと『Another』は単発作品のつもりだったんですが、おだてられると木にも登るのは作家も同じで(笑)。ちょっとモチベーションが上がったものですから、思いついたサイドストーリーを書いてみたわけです。この作品で鳴が出会う比良塚想という少年が、ラストであのようになってしまったので、これは三年後、成長した彼が夜見山北中学の三年三組に入る話も書けるなと、そう思ったのが、『Another 2001』の始まりでした。『エピソードS』が、ぎりぎりの綱渡りをするようなテクニックを駆使して書いた静かな作品だったので、今度はまたどんどん人が死んでいく物語を思いきり書きたいな、という気持ちもありましたね(笑)。その結果、ある意味で1作目以上に凶悪な話になってしまったようです。

「書いている最中はずっと不安だった」そのわけは……

――鳴に憧れている想少年が巻き込まれる〈災厄〉は、前作とは一味違っています。生徒たちがとる〈対策〉は、例をみない特別なもの。さらに読者の側には、誰が〈死者〉かが早々に明かされてしまうという。

綾辻:ちょっと出オチ、みたいな(笑)。100ページ手前でそれを明かしてしまって、残りの700ページをどうするんだ、って思いますよね。

――思いました。びっくりしました。

綾辻:今作で初めて「Another」に触れる読者にも楽しんでもらえるようには書いたつもりですが、やはりまず、1作目と2作目を読んでくださったみなさんを念頭に置いての取り組みになります。すると当然、1作目と同じ手は使えないから。読者は〈死者〉が誰なのか知っているけれど、想たち登場人物たちは知らない。そんな状態でいかに物語を引っ張っていけるか、というのが思案のしどころでした。これまで自分が書いてきたものとは構造が違うので、これでいいんだろうか、と不安で。結果的には、その構造がもたらすスリルやサスペンスがおもしろさにつながったかな、という気がしています。こういうやり方もありか、という発見にもなりました。

――その不安を払拭できた瞬間、みたいなものは、あったんですか?

綾辻:連載中はなかったかも(笑)。第2部の終わりまで書いて、まる1年の休載を挟んで再開したときも、「このまま書き続けても大丈夫か」という不安がありました。「これはなんとかなりそうだな」という手ごたえを感じたのは、本当に最後の最後かな。想が〇〇する(※ネタバレのため伏字)イメージが浮かんだとき、でしたね。僕はいつも、事前に物語の骨格をきちんとつくりあげて、クライマックスシーンもその時点で頭にあるんですが、ディテールについてはやはり、書き進めながら考えていくことになります。そうやってディテールを積み重ねていくうちに、大枠の構造は変わらなくても、道行きやラストシーンが変化してしまうことはあるので……。『エピソードS』で、想が夜見山に引っ越してくるというラストを最後の最後に思いついて、結果としてそれが『2001』につながっていった、というふうに。

――ディテールでいうと、今作ではアゴタ・クリストフの『悪童日記』が登場するのが好きでした。あの作品も叙述トリック的な要素があり、生と死が近似している現実で、さまざまな境界線が見えなくなっていくじゃないですか。「Another」の世界観と、重ねられた部分があるのかな、なんて思ったりしたんですが……。

綾辻:物語を彩る小道具として「これはいいな」と思いついて。あの小説をおもしろがる、というところで想の性格づけが補強できる気もしましたし。1作目の榊原恒一と同様、想も本好きの少年にしたかったんですよね。恒一はホラー小説が好きだったから、想の趣味は推理小説に寄せてみたんですが、これには想の、恒一に対するちょっとした対抗意識があったのかも。そんな流れの中で、中3で『悪童日記』を読むというのも悪くない経験だろうなと考えたわけです。

――綾辻さんから見て、想はどういう男の子ですか?

綾辻:真面目ないい子、かな。ちょっと強がって、やせ我慢しているような感じですが。恒一に比べると、想のほうが僕自身に近いようにも思えます。恒一は、肺に病を抱えているものの、心の悩みをそんなには引きずらない性格で、どちらかといえば外交的なタイプ。困ったことがあっても、積極的に断ち切って進んでいける。一方で想は、『エピソードS』で描いたような体験もしてきた少年だから、基本的には内向型で、独りであれこれ考え込んでしまうんですね。それでもなんとか試練を乗り越えるために頑張っているのが、涙ぐましいというか、いたいけというか……で、わりと肩入れをして書いていた気がします。

――そんな想が憧れ、頼っているのが見崎鳴。榊原恒一も登場しますが、鳴のほうがガッツリと物語には関わってきますね。

綾辻:読者の人気も高いようですが、僕にとっても、見崎鳴はお気に入りのキャラクターなので。一作目のときからそうだったし、だからこそ『エピソードS』は彼女が探偵役を務めるような物語になった。今作はすべて想の一人称で進んでいくので、彼の鳴に対する憧れや絶対的な信頼に、おのずと僕自身の感情も重なり合っていたような気が……という部分はありつつも、キャラはあくまでも作者の持ち駒ですからね、どんなふうにイジメてやろうか、みたいな気持ちもあったと思います(笑)。