2021年の年間ベスト企画

児玉美月の「2021年 年間ベスト映画TOP10」 彼らの物語は、もうすでに私の物語でもある

リアルサウンド映画部のレギュラー執筆陣が、年末まで日替わりで発表する2021年の年間ベスト企画。映画、国内ドラマ、海外ドラマ、アニメの4つのカテゴリーに分け、映画の場合は、2021年に日本で公開された(Netflixオリジナルなど配信映画含む)洋邦の作品から、執筆者が独自の観点で10作品をセレクトする。第6回の選者は、映画執筆家の児玉美月。(編集部)

1.『すばらしき世界』

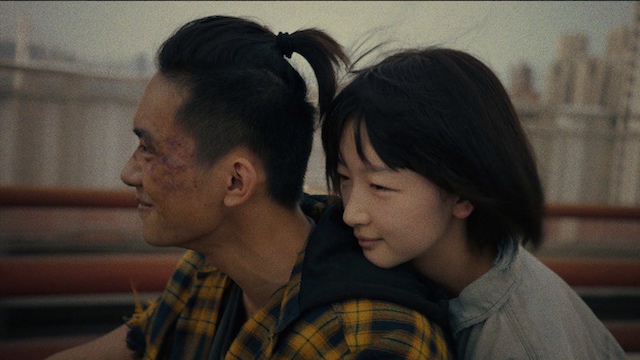

2.『少年の君』

3.『さよなら、私のロンリー』

4.『17歳の瞳に映る世界』

5.『親愛なる君へ』

6.『野球少女』

7.『プロミシング・ヤング・ウーマン』

8.『69歳』

9.『ベイビーティース』

10.『サウンド・オブ・メタル ~聞こえるということ~』

西川美和による過去作『ゆれる』(2006年)に、「おまえの人生はすばらしいよ」とうそぶく男がいた。西川が放つ「すばらしい」には、つねに微妙な含意がある。「すばらしき世界」とは、この世界に生きるある者にとっては字義通りであり、ある者にとっては反語であり、そこに二重性が託されているがゆえに、その「すばらしさ」はあくまでも受容側に意味が委ねられる。社会的弱者への嘲笑や差別的言明に直面しながらも、心では引き裂かれながら反論できなかった悔恨の経験や、同調して笑わざるを得ずに罪悪感に苛まれた苦い経験を、きっとわたしたちは一つや二つ、胸の内に秘匿して生きているはずだろう。『すばらしき世界』は、そんな「すばらしき世界」のなかで「大多数」になれない人間がどう生きられるかを、直球で問うてくる。スクリーンに映るコスモスの花は、そうして日々小さく死んでいるすべての者へと向けられたはなむけとして、凛と揺れていた。『すばらしき世界』は2021年がはじまって早々に公開されたが、わたしはこの1年を、このはなむけと共に生きた。

学校で暴行を受けている少女と、彼女にボディガードを頼まれた不良少年を描く『少年の君』。受験戦争を含む苛烈な社会問題と純度の高い恋愛物語とが螺旋状に絡み合ったこの作品がもたらす映画的な愉悦に、ただ無防備に身を預けてさめざめと泣いた。傷だらけになった少年が、少女に痛くないかを問いかけられる。「痛覚では感じない 形無き本当の痛み」とは斎藤工によるこの映画への評言だが、少年が初めて痛覚ではない場所で「本当の痛み」に気づく場面が忘れ難い。終盤にかけて外貌も似通っていき魂が同期していくかのようなふたりを見るにつけ、「少年の君」の「少年」とは「少年」のことだけでなく、「少女」のことをも指しているに違いなく、重層的な意味が閃光のように胸を突き刺してくる。そうして痛みを共有したふたりは隔絶された取締室に置かれても、お互いを強く想い合う。距離に左右されない信頼の強度こそ、今の時代に求められるものではないか。併せて公開された、デレク・ツァンによる過去作『ソウルメイト/七月と安生』(2016年)も同じく時系列が錯綜した複雑なプロットの作品であり、自由奔放に生きる少女と自由を希求する少女の10年以上に及ぶ親密な関係性を描く。どちらも高い演出力を誇っている。

ミランダ・ジュライの新作が日本で劇場公開されずに配信スルーだったのは残念極まりないが、『さよなら、私のロンリー』はジュライのフィルモグラフィにおいても傑作として位置付けたい。窃みを働いて生計を立てる家庭で生きていたエヴァン・レイチェル・ウッド演ずる主人公が、一家に仲間入りする女性の存在によって新たな人生を切り開いていく。出会ったばかりの空港で、荷物の流れてくるターンテーブルを挟んでふたりの女が向かい合う。やがて彼女たちがその境界線を超えていくことを予感させ、その瞬間がもれなく訪れるのだ。視線のカットや会話のディテールにも、彼女(たち)の愛の在処がつまびらかに宿っている。この映画で誰もが真っ先に気づくであろうウッドの低い声は、地声にほど近いという。そんな声や身振りなどで見せる新境地の演技は、これまでウッドが背負ってきたフェミニンなスターペルソナを自ら破壊している。

以上、文字数の規定により本記事では詳しい評を上位の3本にとどめた。