第174回芥川賞候補5作品を徹底解説 候補作には文藝賞受賞作と野間文芸新人賞受賞作も

2026年1月14日(水)に第174回芥川賞が発表される。今回の候補作に選ばれたのは、以下の5作品である(著者50音順)。

・久栖博季「貝殻航路」(『文學界』12月号)

・坂崎かおる「へび」(『文學界』10月号)

・坂本湾「BOXBOXBOXBOX」(『文藝』冬季号)

・鳥山まこと「時の家」(『群像』8月号)

・畠山丑雄「叫び」(『新潮』12月号)

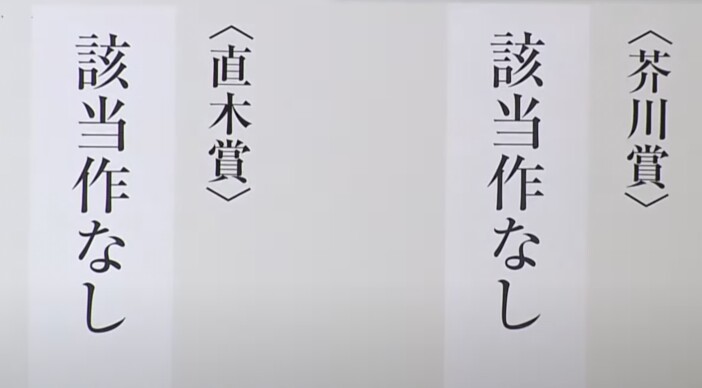

2度目のノミネートとなる坂崎氏以外は、初の候補作入り。前回の芥川賞が2011年以来、14年ぶりの「該当作なし」という結果に終わったこともあり、今回の選考にいっそう注目が集まっている。

以下、候補作を順番に紹介していきつつ、最後に私なりの受賞作予想もしてみようと思う。

久栖博季「貝殻航路」(『文學界』12月号)

〈一人で車を運転していても、眠くなることはなかった。街から街への長い距離を走っていると、自分の人生にちゃんと責任を持っているという実感がわいてくる。ハンドルを握る手が自分の命をもちゃんと握って、行きたい方向へ人生を運んでいく。〉

2021年に第53回新潮文学賞を受けた「彫刻の感想」、そして2023年に第37回三島由紀夫賞の候補となった「ウミガメを砕く」と続けてデビュー以来、出身地・北海道の土地の記憶について書いてきた著者である。

舞台は霧深い街。そこで暮らす「わたし」の年の離れた夫・あめみやは、半年前に行き先も告げず旅に出た。あめみやは、妹の夕希音ともどもアイヌの母の血筋を引く。他方、かつて優秀な漁師だった「わたし」の父は、ロシアの沿岸警備船に拿捕されて以降、海に出るのを辞め、ロシア人が連れてきた港の野犬を腹いせに金属バットで殺している。ぽつぽつと描かれる観覧車の幽霊、死んだ動物園の人気者、誰も乗っていないティーカップなどのうら寂しく退廃的なイメージは、「わたし」が幼い頃、その父と共に見た貝殻島にある朽ちた灯台の記憶へと繋がってゆく。が、貝殻島は、いわゆる北方領土で、島への「航路」は存在しない。

ところで本作は「車」小説だ。「わたし」は、車を運転できないほど深い霧が覆う街で不安を抱え、生きている。対比されるのは勝手に旅に出てしまうあめみや。彼の妹・夕希音も「車はうちのアイデンティティだからね」と豪語する。しかしながら、車検のため「今わたしには車がない」(繰り返し描かれる自由飛び立つ鳥類と、港を彷徨く野犬のコントラストは、この対比におそらく対応する)。ということで本作の見所は、その車が車検から戻り、奪われた移動可能性が返還されてからの解放感である。村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』(2013年/2021年)にも通じるテーマ(とくに原作版は、本作と同じく北海道が舞台)だが作品終盤、「わたし」の心情として「街から街への長い距離を走っていると、自分の人生にちゃんと責任を持っているという実感がわいてくる」というような、あからさまに趣旨説明的な一文を書いてしまうのは勿体ない。

坂崎かおる「へび」(『文學界』10月号)

〈あなたが僕を買ったのはおよそ九年前だ。〉

2024年夏の第171回芥川賞で「海岸通り」(『文學界』2024年2月号)が候補作になって以来、2度目のノミネート。著者は2025年3月に『箱庭クロニクル』で、直木賞(いわゆるエンタメ)系の新人に与えられる吉川英治文学新人賞を受賞しており、ジャンルを超えた活躍で注目を集めている作家である。

物語は、医者から「ASD傾向もあるADHD」と診断を受けた小学校五年生の息子・夏秋の成長を案ずる父親を中心に進む。妻・那津は、半年ほど前に「人形」になってしまった。こうして現実と非現実がスペクトラム的ににょろりと接続する、ジャンル的な横断可能性がもたらす自由度は作家の持ち味だろう。

ところで本作でその父親はあくまでも二人称で「あなた」と呼ばれていて、それを見守る語り手の「僕」が存在する。その正体こそ、「あなた」が、かつて息子の一歳の誕生日プレゼントとして購入した「へび」のぬいぐるみである。息子はある事件を機にそのぬいぐるみを手放した(いまは『マインクラフト』にハマっている)が「あなた」は、その後もずっと手元に置き、なんなら外出時にも積極的に携帯し、自室で夜毎語りかけているという(ゆえにこの「へび」は語り手になれるほど、彼らの事情に通じている)。

こうして、じつは問題を抱えているのは息子ではなく父の「あなた」だと仄めかされる(ぬいぐるみに対する饒舌ぶりに比べ、対人関係において「あなた」は、自らの意見を口に出そうとしては飲み込み続ける)。けれども近年の芥川賞にはたとえば、叙述トリック的に視点人物の側の異常性が明らかになる小説として、村田沙耶香『コンビニ人間』(2016年)や、今村夏子『むらさきのスカートの女』(2019年)があり、二人称的に「あなた」を見守る形式の小説に、藤野可織『爪と目』(2013年)や、井戸川射子『この世の喜びよ』(2022年)があるわけで、そのハイブリットとも言える本作を選考委員がどう評価するかが、ひとつの見どころになる。

坂本湾「BOXBOXBOXBOX」(『文藝』冬季号)

〈とくに想像するのが楽しいのは、人間が手足を小さくたためば入れるくらいのほどよい大きさの箱だった。これには想像の余地が潤沢に残されていた。すんなりと想像できないこの大きさの箱のことを、安は「人間サイズの箱」と名付けていた。〉

先日、第62回文藝賞を受賞したばかりのデビュー作が、いきなり芥川賞候補作となった。

作業員の安は、霧が蔓延する宅配所でベルトコンベアを眺めている。流れてくるのは、どこに運ばれるのかわからない、箱、箱、箱、箱。担当の番号が付された荷物が流れてきたら、それを取り上げるのが彼らの労働である。作業は監視され、ミスすると放送で叱責されるが、その声の主を彼らは見知らない。そのような状況にあって箱の中身を想像することに喜びを感じる安、新人作業員の稲森、作業中に酒を持ち込む斎藤、そして彼らを指導する社員の神代、といった人々の世界が重なり始める。

一読してあきらかにサルトル&カフカっぽく、つまりは安部公房っぽい(ゆえに主要人物の名前は「安」だ)し、中村文則っぽくもある。途中に出てくる「ロフト」の場面もはっきり、芥川龍之介「羅生門」ライクである。などなどの影響関係は前提として、ここでは1950年代末に文壇の一部で起こり、若き日の江藤淳なども参加した「組織と人間」をめぐる議論との類似に言及しておきたい。さしあたり黒井千次の初期作品「青い工場」(1958年)や「冷たい工場」(1961年)をその好例として挙げておくが、そこで典型として思い描かれたのは、利潤を追求する非道な「組織」vs疎外されながら労働する個人(「人間」)という図式であった。そして、その善悪の構図の画一性は、のちに批判的に内省されることになるわけだけれども、本作が描く宅配所の模様は、そのような歴史的反省を前に、あまりにも無防備であるように思えた。本作で安の働く盗みは、革命や抵抗というには、ちょっとささやか過ぎる。

鳥山まこと「時の家」(『群像』8月号)

〈何も描かれていなかった白紙の上に次々と景色が創り上げられてゆく。潔く不可逆的な行為から香る楽しさ、大胆さ、そこに沈む責任と自由。それらをぐるりと色が残る程度にかき混ぜるような行為を、彼自身はその時明確には理解していなかったけれど、小さな胸に確かに受けていた。そして彼の手もまたテーブルに転がっている削られて短くなった鉛筆を握っていた。〉

著者は2023年に「あるもの」で、第29回三田文学賞を受けてデビュー。本作「鳥の家」は先頃、すでに野間文芸新人賞を(選考委員の高橋源一郎曰く「満場一致で」)受賞している。だが同賞と芥川賞を同一作品で受賞した前例はなく、その意味では逆風ではあるがそれだけに、受賞すれば快挙である。ちなみに現芥川賞選考委員のうち、小川洋子・川上弘美・川上未映子の3名が、野間文芸新人賞選考委員とかけもち状態なので、なんなら追い風とも言える。

解体予定の家に忍び込んだ「青年」がスケッチをする壁や柱、天井に刻み込まれた傷や窪み、触れたハンドルや取手の質感などの「細部」が、その「家」の記憶を呼び起こしてゆく。それは同時に、この家の設計者である「薮さん」、そこで家族と離れ住んで数学塾を経営していた「緑」、そして「圭さん」と「脩さん」の夫婦と三世代に渡り、この「家」の住人たちの記憶でもある。さらにその暮らしのなかには、阪神淡路大震災、東日本大震災、コロナ禍という、災禍の記憶も滲む。

各所で言われているとおり、著者は建築士でもあるそうで、「家」に対する緻密な洞察がまずなによりの美点である(ようするに一種の「お仕事小説」として強みがある)。とくに最終盤、家が解体されてしまう場面の描写は素晴らしい。「細部」や「描写」に強いこだわりを有するという点ではたとえば、砂川文次『ブラックボックス』(2022年)や、松永K三蔵『バリ山行』(2024年)などといった近年の芥川賞受賞作を想起する(なお両作とも、本作とおなじく『群像』掲載作品)。ほかにも保坂和志や柴崎友香、滝口悠生、堀江敏幸などの影もちらつくが、しかしそれは著者が現代日本文学の王道を行かんとしている証なのだと受け取った。

畠山丑雄「叫び」(『新潮』12月号)

〈先生は早野にこの土地の歴史をよく勉強するようにも言った。当初早野はそれも銅鐸づくりのためかと思っていたが、先生は歴史の勉強も銅鐸づくりも等しく一つの手段にすぎないという。では目的はなんであるかというと、ひとまずは聖になることである。〉

著者は2015年、「地の底の記憶」で第52回文藝賞を受賞しデビュー。一人版元の石原書房から2024年に刊行された前作『改元』が、第38回三島由紀夫賞候補となり話題になったのも記憶に新しい。

主人公は、早野ひかるという名の「男」。生活保護受給者でありながら、自らを「官製の聖」すなわち「天皇」に相応する民間の「聖」だと謳う「先生」のもとで、日々銅鐸作りを学んでいる。そんな早野は、ある事件をきっかけに長田しおりという「女」に出会い、恋に落ちる。というのが作品内の現実部分で、ここに早野という男を「器」として土地の由来というか、歴史が流れ込んでくる。とりわけ濃いのは、「日本の阿片王」と呼ばれた二反町音蔵を師と仰ぎ、ともに満洲に渡り、曰く天皇の為に阿片の材料となる罌粟(いわゆるケシ)の花畑を咲き誇らせた青年・川又幹朗の影響である。彼が生きた1940年に開催予定だった「紀元二六〇〇年万博」が、2025年・現代の大阪・関西万博に重なるとき、早野をある決定的な行動に駆り立てる。

現代の説話である本作は同時に、彼がデビュー以来、陰に陽に描いてきた「土地」(「地の底の記憶」)と「天皇」(「改元」)というテーマのひとつの到達点でもあるだろう。などというと小難しく聞こえるかもしれないが、本作の核心にあるのは「恋愛」という俗情であり、その滑稽、ユーモアこそが魅力である。通俗的、というと貶しているようだが、俗に通ずるということはその実、決して容易なことではないはずだ。この小説には、この著者には、それをやり遂げる迫力がある。

*

ということで、受賞予想。好みだけでいうと畠山丑雄氏なのですが、受賞予想としては、鳥山まこと氏の単勝としたいと思います(ここに畠山氏が飛び込んできたらうれしいです)。

![文學界 2025年 12 月号 【創作】久栖博季「貝殻航路」・奥野紗世子「この人の知らない戦争」 [雑誌]の商品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZEVVkxCTL._SL500_.jpg)

![文學界 2025年10月号[雑誌]の商品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51nAZmMRGQL._SL500_.jpg)