松下洸平は『遠い山なみの光』で原作には描かれない場面をどう演じた? 的確過ぎる演技プランを読み解く

読者も思い返すことで馴染んでくる作品世界

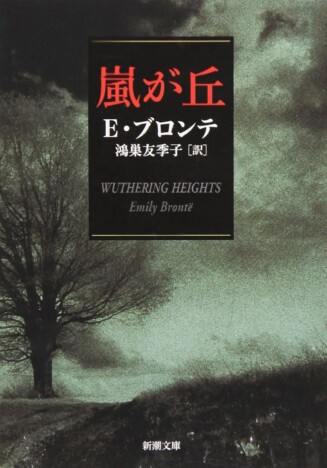

カズオ・イシグロの小説作品は、(小野寺健や土屋政雄の名訳によるところが大きいが)読みづらいと感じることはない。でも決して読みやすいわけでもない。長編デビュー作『遠い山なみの光』や『日の名残り』、『わたしを離さないで』など、作者が好んで使う回想・追想形式という導入部があからさまではないにしろ、読者を作品世界にすんなり入れてくれない節があるからだ。

実際、回想の語り手となる主人公が、こんなことを追想しても今の自分には何の意味もないのだけれど……といったようなことを何度か口走ることがある。読者は何の意味もないことと書かれた回想をただ延々読まされているということなのか。一方でゆるやかに口を開いた回想の記述中から、早くこっちにおいでよと作者が呼んでいる気もする。具体的には(文庫本で)だいたい20ページを読み進めたあたりから、それまで読んできたページに書かれてきたニュアンスや意味合い、空気感がやっと掴めてくる。読者もまた前ページの記述をうっすら思い返すことで馴染んでくる。それがカズオ・イジグロの作品世界だ。

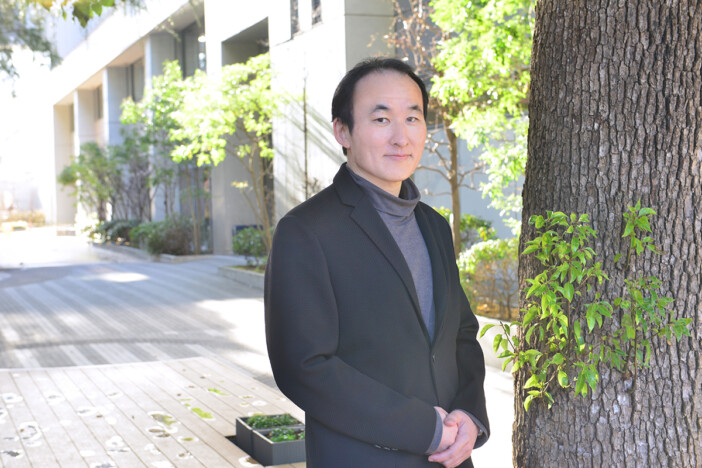

石川慶監督・脚本・編集によって今回映画化された『遠い山なみの光』は、まさに二重の意味での追想作品になっている。1980年代の英国に暮らす主人公・悦子(吉田羊、回想場面は主演の広瀬すずが演じる)が、娘のニキ(カミラ・アイコ)相手に、1950年代の日本で一人目の娘を身ごもっていた長崎時代を回想する。物語は万里子という名前の一人娘がいる佐知子(二階堂ふみ)との近所付き合いをメインに展開するのだが、原作の第二章で初登場する悦子の夫・二郎(松下洸平)が発するある会話まできて、途端に前ページを思い返した。まだ幼い万里子と並んでおそらく最も短い会話の語数を操るこの夫役が、松下洸平特有のゆったりしたフレージング感によってどんな人物として立ち上がるものかと原作を読み返しながら思わず想像した。

二郎の人間性をぽつんと提示する代替台詞

ある会話とは、自宅に押しかけてきた会社の同僚たちが帰った後、二郎が玄関で言う「遅くなったな。もう寝なくちゃ」。会話というより、誰に言ってるわけでもない呟き。ここからちょうど10ページほど遡ると、同僚たちがやってくる前の場面頭がある。二郎は父・緒方と将棋をさしていた。緒方が差し手をやり直していいか聞き、二郎が「いいですよ」とだけ答えた。「もう寝なくちゃ」の短い呟きから思い返し、読み返した「いいですよ」という上の空の同意には、多くを語ろうとしない二郎の人間性のほとんど全てが凝縮されていたことに気づく。

映画での二郎はこの二つの台詞を発しない。三浦友和演じる緒方と将棋をさす夜の場面の二郎は、簡単な同意を示す短い台詞をいくつか発しはするが、酔いどれの同僚たちを玄関で見送る場面もカットされている。ただ、映画でも二郎が玄関に立つ場面はある。同僚たちのために悦子がビール瓶の栓をあけようとしていると、もう一人の訪問者が。悦子の代わりに、二郎が玄関に行き、ドアを開ける。立っていたのは佐知子。相手が誰だか知らない二郎は「どなた」とだけ聞く。佐知子が子どもの姿が見当たらないと言うこの場面は原作にもあり、二郎と緒方は部屋の奥で玄関の方を「うかがっている」だけだった。

映画は緒方、同僚たち、佐知子という訪問者たちを同じ場面にいっぺんに集めた。そのうちの一人(佐知子)をあえて二郎に応対させるのは、「いいですよ」や「もう寝なくちゃ」の代替台詞「どなた」を導くための段取りだ。「どなた」と発する二郎は原作の彼より極端に冷たい。他者が余計に関わってくることをぴしゃりと遮ろうとする二郎は輪をかけてぽつんとしている。それが任務であるかのようにぽつんと呟いてばかりいる本作の松下洸平が、オーガニックな息遣いとぼそぼそしたフレージングを駆使しながら、そこまで多くはない出演場面で二郎という人間を丁寧に提示している。

原作には描かれない場面ばかり演じる松下洸平の演技プランが的確過ぎる

二郎は緒方ともあまり関わりたくない。一応、自分の父親だから表面上は滞在を許している。でも早く帰ってほしい。一日中、将棋盤の前に座り込み、仕事から帰ってきた二郎が相手をしてくれないかと待っている緒方が嫌でたまらない。ある晩、待ち構えていた緒方が途中になっていた一局の決着をつけようと誘う。緒方の近くに立つ二郎が咄嗟に鼻から息を吸う。大きなため息をつきたいのだろうが、ここは鼻に息を入れた状態でこらえる。

もしここで吸った息を大きなため息として早くも吐いてしまったら場面が台無しだ。単に父親を鬱陶しい存在に思う嫌な息子にしか映らない。原作ではしつこく誘い続ける緒方に対して二郎が「癇癪」を起こすが、映画の二郎はあくまでため息を寸止め、感情を抑制する。抑制しているから何を考えているのかわからない。彼は鼻に入れた空気を少しずつ辺りに吐き出し、その吐き出し量分だけ、松下が台詞を発する。各小節でサッと空気を取り込むように息継ぎをする作詞曲「ノンフィクション」など、シンガーソングライターとしてのフレージング感覚が本作でも発揮されている。

文春オンライン掲載インタビューでカズオ・イシグロは「よく知られた名作の映画化がうまくいかないときの理由の98%は、映画製作者が原作に忠実すぎること」と答えていた。映画ラストの大胆な改変を含め、原作者から信頼を置かれた石川慶監督の脚色術が本作の映画化を裏打ちしているが、松下出演場面にも映画オリジナル要素を用意している。それは二郎の寝タバコ。薄闇の中でタバコに火をつける松下のアップは「どなた」と聞いたアップ同様にどこかホラー映画的で、寒々としている。原作には描かれない場面ばかり演じる松下洸平が、オリジナル場面の緊張感を持続させるために設計した演技プランが的確過ぎるのだ。