町中華、なぜ日本人の「懐かしの味」に? 作家・安部公房が抱いた餃子への複雑な感情

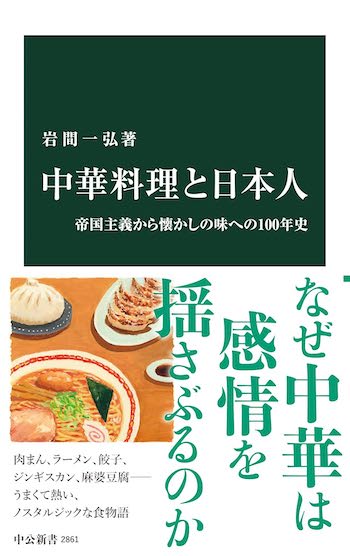

「町中華」が昭和レトロを感じるものとなるぐらい、長らく日本人に愛されてきた中華料理は、いつ、どのように日本で広まり、定着していったのか? 6月20日に刊行された本書『中華料理と日本人 帝国主義から懐かしの味への100年史』(中公新書)は、食の文化交流史を専門とする学者・岩間一弘が、「作る人、食べる人、語る人の思い」に焦点をあてつつ、その普及の歴史を辿っていく一冊である。

まず話は、1894~1895年の日清戦争にまで遡る。戦争に勝利した日本は、台湾を植民地化。以降、朝鮮半島や中国大陸に進出していく。さらに国内では、1899年の外国人に対する居住制限の撤廃や中国人青年の日本留学ブームを機に、中華料理店の数が増えていき、中華料理の広まる下地ができていく。だが一方で、日本人は同時代の中国を見下し始めるようになり、民族的偏見が深まってもいた。負の感情を持つ国の料理を、「食べる人」となる日本の人々はなぜ受け入れたのか? その理由は複雑で、一つに括り切れないものがある。

たとえば肉まんが普及するきっかけは、国民の栄養状況改善を目的とする、1910年代の学者・畜産業界・政府による豚肉食推進によってだった。1920年代になると肉まんをはじめとする中華料理は、西洋化が進んだ日本において、異国情緒を楽しめるモダンな食べ物として注目される。そこには自分たちを一等国の側に置き、中国文化を進歩の遅れたものとする帝国主義(植民地を正当化する考え方)的な視点も見え隠れしていた。

本書で取り上げられる中華料理はどれも、普及の途中に日本の近代化や帝国主義の影響をどこかで受けている。北京の料理店発祥である羊肉のあぶり焼きは、チンギス・ハンの行軍時の野営の光景を想像させるほど豪快な料理だということで、1910年頃に北京在住の日本人たちが「成吉思汗(ジンギスカン)」と命名。1930年代になると、日本の軍事行動により建てられた傀儡国家・満州国のお国料理(満州料理)として、中華料理とは別物とされてしまう。だが今や、こうしたルーツを知る人は、おそらく稀だろう。そんな一見すると断絶している、中華料理の現在と過去。それを繋げる要素として本書でキーとなるのが、「ノスタルジア」だ。

ジンギスカンと同じく満州料理として扱われていた餃子は、第二次世界大戦後の日本で、今度は「引揚者料理」となる。満州から引き揚げてきた人々は、東京の渋谷や神田で餃子店を開業。餃子は安くてうまくて栄養も取れる食べ物として流行し、全国に普及していく。ここで著者は、当時の作家やジャーナリストなど餃子を「語る人」に注目する。

彼らの中には餃子を通じて、満州国での生活を思い出す者もいれば、敗戦後に共に働き共に餃子を包んだ中国共産党との友情を思い出す者もいる。例外なのは、「日本でノーベル賞にもっとも近い」ともいわれた作家の安部公房だ。少年時代を満洲で過ごし餃子が得意料理だったという彼は、餃子にまつわる思い出を語っていない。著者はその理由を「植民者としての加害意識」により、郷愁を覚えることに自戒的であったためだと、安部の満州に関する言論から推測する。いずれにしても、餃子は戦後の日本で引揚者たちの食欲だけでなく、記憶も刺激していたのだ。

こうしたノスタルジアが、現在我々が日本式の中華料理に抱く「懐かしさ」へと、どのように変化していったのか? そのメカニズムが解き明かされる過程で、ウーロン茶の国民的ソフトドリンク化から、ご当地ラーメンの誕生、近年の「ガチ中華」ブームまで、さまざまな事象が中華料理普及の文脈と結びつけられていくのだから驚かされる。そして、そんな点が線となる本書の醍醐味の中には、かつて外国の食文化を取り入れる際に生じた自国の都合や価値観の押し付けに、これまでいかに無頓着だったかを思い知らされるという、苦い味わいも含まれている。

とはいえ本書にも登場する、多くの「作る人」の知恵と努力の結晶である中華料理の美味しさが、それで損なわれるわけではない。過去について学び、ルーツとなる地域や人々との関係を考えることは、自分たちの食文化を味以外の面でも、今まで以上に豊かなものとするはずだ。