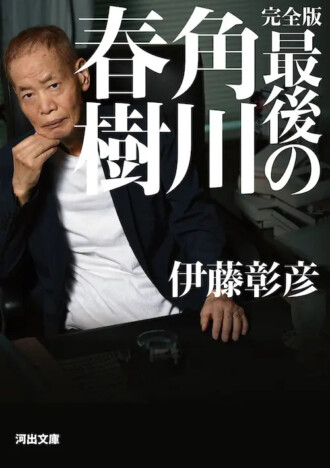

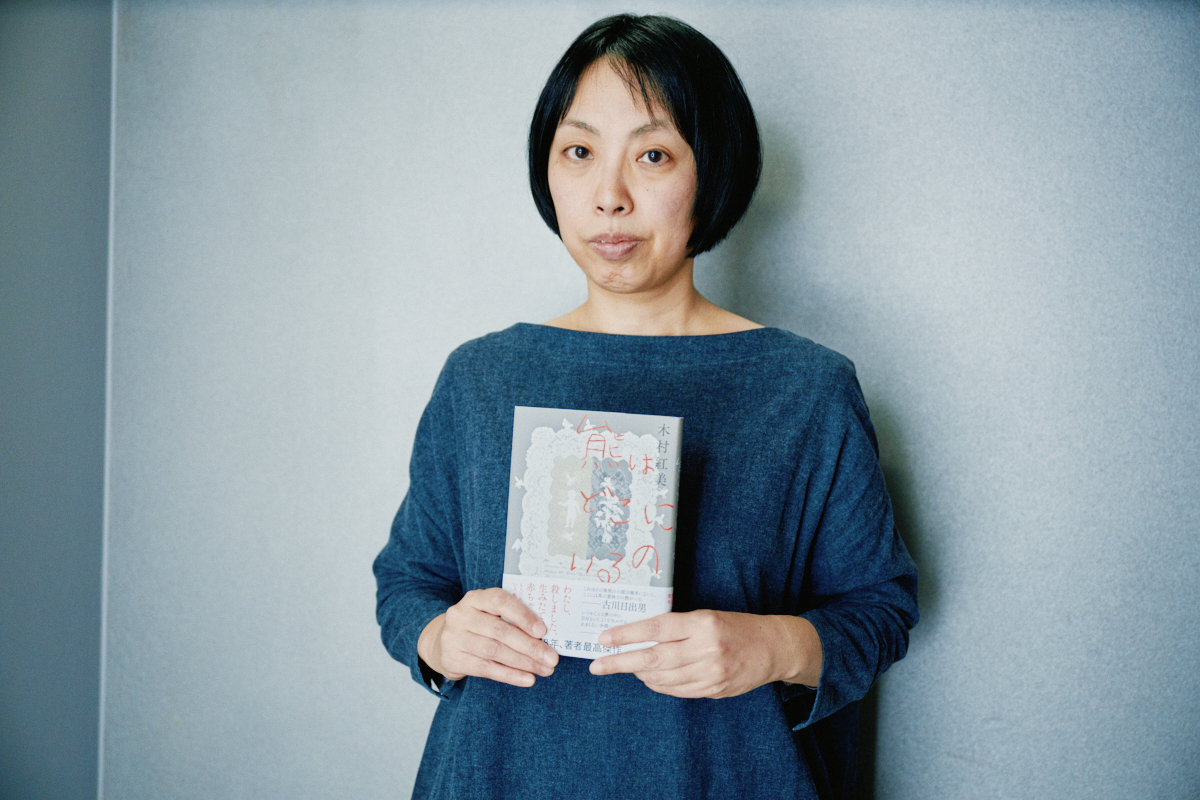

木村紅美『熊はどこにいるの』インタビュー「傷ついた女の人同士であっても、なかなか理解しあうことは難しい」

文學界新人賞受賞作『風化する女』(2007年/文藝春秋)やBunkamuraドゥマゴ文学賞受賞作『あなたに安全な人』(2021年/河出書房新社)など、独創的な小説を発表してきた作家・木村紅美の最新作『熊はどこにいるの』(河出書房新社)が、各所で大きな反響を呼んでいる。

『熊はどこにいるの』は、暴力から逃れ、山奥の家で暮らす4人の女たちが、震災から7年後の“M市”で発見された身元不明の幼児と向き合うことで、それぞれの人生が動き出す物語だ。女たちはユキと名付けられた幼児に、外には熊がいるから危ないと教えるのだがーー。

自他ともに認める著者最高傑作となった本作について、木村紅美にインタビューした。

この小説って、実は伯母バカ小説なんです

木村紅美(以下、木村):もともと、長野県阿南町の新野という山奥の小さな町を舞台に小説を書きたいと、十年ほど前に思ったことがあるんです。神楽がさかんで、行人さまと呼ばれる即身仏が山の上からみおろしている不思議な町なのですが、友人の親戚が丘のうえにログハウスを持っていたので、何度か遊びに行く機会があったんです。畑の野菜を自由に使わせてもらい、みんなで料理をし、冬場は薪の暖炉をかこんで……という滞在中の情景があまりに美しく、異界のようなその土地と都会を人ではないものが行ったり来たりする、というイメージが漠然と浮かびました。ただ、どうしてもうまく書けなくて、挫折して。今回、赤ちゃんをめぐる小説を書きたいと思ったときに「男に傷つけられた訳ありの女たちがあの場所に暮らしていて、偶然、雪の日の夜に男の赤ちゃんを拾ったとしたら、どんなドラマが起きるだろう?」と、また別のイメージが湧いてきたんです。

――守らなければ死んでしまうか弱い存在でありながら、世話をするたび「男」の象徴を見せつけられ、成長するにつれてそのふるまいからも異性を感じさせられる。でもやっぱり、無垢に自分を慕い、命の輝きそのものであるその姿は、いとおしい。私も甥っ子がいるので、リツという女性の抱える葛藤や、赤ん坊を描き出すまなざしに、共感するものが多かったです。

木村:この小説って、実は伯母バカ小説なんですよね。うちは三姉妹で、おそらく妹の産んだ子が、実家にとっては唯一の赤ん坊になるだろうということも、わかっている。そうすると、赤ん坊がいるというだけで、家じゅうが多幸感に包まれるんです。これまで、甥っ子や姪っ子が生まれた知り合いが、溺愛して大量の動画・写真を見せてくるのを、冷めた目で見るタイプだったのですが、いざ同じ立場になったら、動画を眺めて涙ぐんだりして……(笑)。

――私も、「甥っ子を待ち受けにするようなバカな真似は絶対にしない」と思っていましたが、あっさり宗旨替えしました(笑)。あと、まだ人間ともいえない存在が、言葉を覚え、学習し、生き物として進化していくような過程が、見ていてとても興味深くて。という客観的な実感も、本作には詰まっていて、親が我が子を育てる小説とはまた違うおもしろさがありました。

木村:伯母だから、我が子じゃないから、無責任にかわいがれるし、おもしろがれるところもあるんですよね。

――〈この子は、……なんで、朝になるたびあんなふうに心から、会えて嬉しい、みたいな笑いかたができるんでしょう。生きているだけで、そんなに嬉しいんでしょうか。〉とリツがぼうぜんとしたように言う場面も、印象的でした。

木村:自分が誰かにとって無条件に安心できる存在になっているらしい、と知ることは、一つの衝撃ですよね。だからこそ守りたい、お世話をしてあげたいという気持ちも生まれるわけですが、一方で、赤ちゃんを殺してしまう事件も世の中には少なくない。実際、甥っ子が生まれたのと同時期に、うちから何度もドライヴで通ったことのある町で、赤ちゃんを遺棄した罪で母親が捕まった事件がありました。それで、赤ちゃんを捨ててしまったサキと、それを手助けしてしまったことを後悔しつづけるヒロという女性が生まれたんです。この小説は、私が岩手の実家に帰ってから書き始めたものなので、二人は、三陸の海沿いに暮らしていることにしたんですけれど、震災を背景に、説得力のある物語を書こうと思ったら、どうしても長野県の新野とつなげることができなくなってしまって。そんなときに出会ったのが、岩手県の早池峰山でした。

――山頂が、宮古市、遠野市、花巻市のそれぞれ境に位置している、百名山のひとつですね。

木村:ふもとに、アイヌ語で「森の奥へ続く道」という意味をもつ、タイマグラという集落があるんですよ。『タイマグラばあちゃん』というドキュメンタリー映画でも知られる、日本で最後に電気が通った村なのですが、そこに今、よそから移り住んできた方が営んでいる面白い民宿があって。盛岡の中心地からは車で一時間半、海にも一時間程度で出られるその場所なら、物語を繋げることができるのではないかと思いました。それで、ためしに宿泊してみたら、ようやく「ここだ!」と思えて。舞台の地理がはっきり決まったことで、リツとともに暮らすアイが海沿いに出る場面も自然と思い浮かんだりして、物語が動き出し、最後まで書き切ることができましたね。

――地理が決まる、というのは木村さんにとって重要なことなんでしょうか。

木村:そうですね。これまでの小説でも、舞台となる場所の地理がわかると、勝手に膨らみだすということは多かったです。位置関係とか情景とかっていうものが、大事なんだと思います。結果的に、すべてが岩手県の物語になったので、長野県の新野は舞台ではなくなりましたが、でも、イメージの根幹には息づいています。

――タイマグラを舞台にしたからこそ書けたもの、はありますか?

木村:その民宿では、汲みとり式のトイレで用を足したあと、北欧製の乾燥水苔をかけるんですよ。それをあとで攪拌して、熟成させると何年後かに肥料として使えるようになるそうです。私のイメージする汲みとり式トイレって、暗くて臭くて、とても怖いものだったんですけど、乾燥水苔を入れて常に換気をしておけば、驚くほど匂いがしない。畑で野菜を育て、春は山菜、秋はきのこやナッツ類を採って保存食にもする。猟師が仕留めた鹿を自分たちで解体して料理をし、湧水を使う。開拓小屋を利用した建物だから冬なんてもう、ほんとうに冷えるんですけれど、新野と同じでやっぱり薪ストーブで暖をとり、お風呂も薪で沸かす。寝るときは、ぽっかぽかの湯たんぽを布団に入れてくれるから、朝まで凍えることはない。東日本大震災のときに、電気やガスが止まったときも、そこは問題なく暮らすことができたそうです。

――まさに、リツやアイの暮らしそのものですね。

木村:原始的な暮らしに見えるけれど、何があっても動じないその場所のしくみは、実は最先端なのではないかとも思える。熊も出没するような自然を大事にして、そのシステムに自分たちもある程度、組み込まれながら営みを続けていくということは、これからの時代にとても大事なことなのではないかなと思いました。この小説は、赤ちゃんをめぐる女たちの心理をどろどろと書き連ねたものではありますし、誰かと深いつながりをもつことができないリツという女性は、いちばん気の毒に見えるかもしれないですけれど、彼女にとっての救いであり、作品におけるかすかな希望として、丘のうえでの暮らしを描けたのはよかったんじゃないかなあ、と思います。